吉野熊野国立公園 吉野

606件の記事があります。

2013年07月31日2013年の夏も、やっぱり夏フェス

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさん、こんにちは。

前回の日記でザトウムシについての記事を書きましたが、ザトウクジラの「ザトウ」も「座頭(盲人の階級の一つ)」を意味するものなのかなと、ふと思い調べてみました。どうやら、ザトウクジラの体のフォルムが楽器の琵琶に似ており、この琵琶奏者である琵琶法師に盲目の方が多かったことから、座頭の名がついた説が有力らしいです。

どうも、輪廻転生というものがあるのであれば、クジラに生まれ変わりたい杉本です。

というのは、大海原を自由に泳ぎ回ってみたいからです。きっと夏なので泳ぎたい願望が強くなっているのでしょう。そうです、明日からはもう夏真っ盛りの8月なのです。

去年もAR日記でこの質問しましたが、みなさんは夏と言えば何を想像されますか?

そうですね。上北山村「和佐又山アウトドア・フェスタ」ですね。

昨年の記事はこちら→link

和佐又山アウトドア・フェスタとは、いろいろな自然体験ができるとても楽しいフェスです。

色々あるイベントのひとつに「心の道ウオーク」という約4kmの山歩きをするツアーがあるのですが、私は今年もそのガイドを務めさせていただきました。

今回のツアーでは、和佐又山ヒュッテを出発し、世界遺産の笙の窟や鷲の窟などのパワースポットを巡った後に和佐又山(標高1,344m)に登り、和佐又山ヒュッテに戻って来るコースをガイドしました。

写真はみんなで鷲の窟を見上げているところ。

参加者の中には小学生もいたので、少し厳しい行程かな?と思っていたのですが、こども達は全然へっちゃらな様子でした。すごいです。

ガイド内容には、小学生も楽しめる内容にしようと思い、ミズメの匂いを嗅いでもらったり、シカの頭骨に触れてもらったり、キハダの内皮を囓ってもらったりと五感で体験できる内容を盛り込みました。

ミズメ(水芽)は枝を切ると樹液が滴るほど出てくることからこのような名前が付いたそうです。さらに、この樹液にはサリチル酸メチルという成分が含まれていて、これがサロンパスのような、ルートビアーのような匂いを発します。

名は体を表すと言いますが、キハダ(黄檗)は内皮の色がそれはそれはキレイな黄色なのでそんな名前がついたそうです。またこのキハダの内皮は胃腸薬の陀羅尼助の原料でもあります。とても苦い味がします。

こんな感じで、ガイド中は何かおもしろいものが無いかな?と気を配って歩いているつもりですが、やはり見落としはたくさんあります。そんなときも、参加者のみなさんが「これなあに?」とか「こんな葉っぱ見つけたよ!」とか色々な発見をしてくれるので、とても助かっています。

中には、私が今まで見たことも聞いたことも嗅いだことも無いような物体について聞かれることもありますが・・・

写真は参加者が見つけてくれたヤマナメクジにみんなで興奮している様子です。

ヤマナメクジは、普段目にするナメクジを5~6倍大きくしたものと思って下さい。10cm以上になることもあり、とにかく大きくてグロテスクです。なので写真でお見せすることはできません(写真を取り損ねただなんて、そんなことはありませんよ)。

私のガイドで参加者のみなさんが少しでも自然に興味を持っていただけたようでしたら幸いです。

といったところで今回はここまで。

前回の日記でザトウムシについての記事を書きましたが、ザトウクジラの「ザトウ」も「座頭(盲人の階級の一つ)」を意味するものなのかなと、ふと思い調べてみました。どうやら、ザトウクジラの体のフォルムが楽器の琵琶に似ており、この琵琶奏者である琵琶法師に盲目の方が多かったことから、座頭の名がついた説が有力らしいです。

どうも、輪廻転生というものがあるのであれば、クジラに生まれ変わりたい杉本です。

というのは、大海原を自由に泳ぎ回ってみたいからです。きっと夏なので泳ぎたい願望が強くなっているのでしょう。そうです、明日からはもう夏真っ盛りの8月なのです。

去年もAR日記でこの質問しましたが、みなさんは夏と言えば何を想像されますか?

そうですね。上北山村「和佐又山アウトドア・フェスタ」ですね。

昨年の記事はこちら→link

和佐又山アウトドア・フェスタとは、いろいろな自然体験ができるとても楽しいフェスです。

色々あるイベントのひとつに「心の道ウオーク」という約4kmの山歩きをするツアーがあるのですが、私は今年もそのガイドを務めさせていただきました。

今回のツアーでは、和佐又山ヒュッテを出発し、世界遺産の笙の窟や鷲の窟などのパワースポットを巡った後に和佐又山(標高1,344m)に登り、和佐又山ヒュッテに戻って来るコースをガイドしました。

写真はみんなで鷲の窟を見上げているところ。

参加者の中には小学生もいたので、少し厳しい行程かな?と思っていたのですが、こども達は全然へっちゃらな様子でした。すごいです。

ガイド内容には、小学生も楽しめる内容にしようと思い、ミズメの匂いを嗅いでもらったり、シカの頭骨に触れてもらったり、キハダの内皮を囓ってもらったりと五感で体験できる内容を盛り込みました。

ミズメ(水芽)は枝を切ると樹液が滴るほど出てくることからこのような名前が付いたそうです。さらに、この樹液にはサリチル酸メチルという成分が含まれていて、これがサロンパスのような、ルートビアーのような匂いを発します。

名は体を表すと言いますが、キハダ(黄檗)は内皮の色がそれはそれはキレイな黄色なのでそんな名前がついたそうです。またこのキハダの内皮は胃腸薬の陀羅尼助の原料でもあります。とても苦い味がします。

こんな感じで、ガイド中は何かおもしろいものが無いかな?と気を配って歩いているつもりですが、やはり見落としはたくさんあります。そんなときも、参加者のみなさんが「これなあに?」とか「こんな葉っぱ見つけたよ!」とか色々な発見をしてくれるので、とても助かっています。

中には、私が今まで見たことも聞いたことも嗅いだことも無いような物体について聞かれることもありますが・・・

写真は参加者が見つけてくれたヤマナメクジにみんなで興奮している様子です。

ヤマナメクジは、普段目にするナメクジを5~6倍大きくしたものと思って下さい。10cm以上になることもあり、とにかく大きくてグロテスクです。なので写真でお見せすることはできません(写真を取り損ねただなんて、そんなことはありませんよ)。

私のガイドで参加者のみなさんが少しでも自然に興味を持っていただけたようでしたら幸いです。

といったところで今回はここまで。

2013年07月11日7月の天川村

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさん、こんにちは!

先日、クワガタを見ました。

クワガタと言えばコナラやクヌギなど樹液の多い木を蹴ってぽたぽたと落として捕まえる方法が一番簡単だと思っています。しかし、樹液の多い木にはスズメバチもたくさんいるので気を付けましょう。

どうも、虫はだいたい大丈夫ですが蜂だけはどうしても怖い杉本です。

先日、天川村へ巡視に出かけてきました。

本日の日記はその時見つけた生き物たちを紹介したいと思います。

まずは、ザトウムシ

ザトウ(座頭)とは江戸期における盲人の階級のひとつであり、広い意味では「目の不自由な」となります。勝新太郎映画の「座頭市」も盲目の侠客が活躍するお話ですよね。

また、ザトウムシの別の名前を「メクラグモ」といいます。

長い足で周囲を警戒しながら歩く様を見て、昔の人がそう名付けたのでしょうね。

実際のところ、視覚はきちんと機能しており座頭でも目暗でもありませんし、そもそもクモですらないんですけどね。

分類的には、ザトウムシ属の仲間になります。

続いて、大量のオタマジャクシ

ウジャウジャ居すぎて、オタマジャクシと認識するまでに少し時間が必要でした。

黒っぽい色をしているので、ヒキガエルの仲間のオタマジャクシのような気もしますし、足が生えているオタマジャクシのサイズからして、カジカガエルの仲間のような気もします。

最後にドクダミ

ドクダミの名前の由来は「毒傷み」から来ているそうで、毒や傷みに効く薬としても使えます。葉から強い匂いを発しますが、熱することで匂いを抑えることができるので、天ぷらやお茶にして飲食されています。

巡視に行くと毎回新たな発見があり、自然の奥深さを感じさせられます。

といったところで今回はここまで。

先日、クワガタを見ました。

クワガタと言えばコナラやクヌギなど樹液の多い木を蹴ってぽたぽたと落として捕まえる方法が一番簡単だと思っています。しかし、樹液の多い木にはスズメバチもたくさんいるので気を付けましょう。

どうも、虫はだいたい大丈夫ですが蜂だけはどうしても怖い杉本です。

先日、天川村へ巡視に出かけてきました。

本日の日記はその時見つけた生き物たちを紹介したいと思います。

まずは、ザトウムシ

ザトウ(座頭)とは江戸期における盲人の階級のひとつであり、広い意味では「目の不自由な」となります。勝新太郎映画の「座頭市」も盲目の侠客が活躍するお話ですよね。

また、ザトウムシの別の名前を「メクラグモ」といいます。

長い足で周囲を警戒しながら歩く様を見て、昔の人がそう名付けたのでしょうね。

実際のところ、視覚はきちんと機能しており座頭でも目暗でもありませんし、そもそもクモですらないんですけどね。

分類的には、ザトウムシ属の仲間になります。

続いて、大量のオタマジャクシ

ウジャウジャ居すぎて、オタマジャクシと認識するまでに少し時間が必要でした。

黒っぽい色をしているので、ヒキガエルの仲間のオタマジャクシのような気もしますし、足が生えているオタマジャクシのサイズからして、カジカガエルの仲間のような気もします。

最後にドクダミ

ドクダミの名前の由来は「毒傷み」から来ているそうで、毒や傷みに効く薬としても使えます。葉から強い匂いを発しますが、熱することで匂いを抑えることができるので、天ぷらやお茶にして飲食されています。

巡視に行くと毎回新たな発見があり、自然の奥深さを感じさせられます。

といったところで今回はここまで。

2013年07月01日ジギタリス防除活動

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさんこんにちは!

2013年ももう半分が終わってしまいましたね。

先日、天川村への出張の道中で馬を見ました。キレイな白馬と黒馬でした。

助手席に座っていた私は「馬!」と叫んでいました。

もちろん野生の馬ではなく神社で飼っている御神馬だそうです。突然の馬だったのでたいそう驚きました。

どうも驚き桃の木山椒の木、杉本です。

さてさて、みなさん下の写真の花を御存知でしょうか?

オオバコ科ジギタリス属の仲間で、ヨーロッパや北アフリカなどの地中海沿岸部に分布している植物です。和名を「キツネノテブクロ」と言います。私はキツネの手袋を見たことがないですが、仮にあったとしたらこんな形なのでしょうか?

また、ヨーロッパの方では薬草として使える種が多く分布しているのですが、日本に生えているジギタリスは園芸用として持ち込まれた種です。このジギタリスは毒性が強くシカも食べないそうです。

園芸目的でホームセンターなどでも売られているこの花なのですが、どうやら吉野熊野国立公園内に帰化し分布域を広げているようです。

このまま分布域が広がると、他の植物(在来種など)を圧迫する可能性が高いため、先日防除作業に行ってきました。

上北山村内での作業だったので、上北山村ふるさと復興協力隊の方にも協力していただきました。

草刈をしても根が残っていると、再び成長をする植物は帰化植物に限らず少なくないのですが、ジギタリスもおそらく例外ではなく、地際から成長する類の植物でしょう(葉がロゼッタ状に広がっている、茎の根元でポキッと折れやすい等の特徴があったので)。

防除を終えた場所を見渡して花などが目に付かなくても、根などが土中にまだ隠れていた場合、また成長し分布を広げる可能性が高いです。

加えて今回の作業だけでは引き抜き切れていない場所もありますので、継続して作業をしていかなければならないかもしれないです。

完全防除への道のりはまだまだ遠いです。

といったところで今回はここまで。

2013年ももう半分が終わってしまいましたね。

先日、天川村への出張の道中で馬を見ました。キレイな白馬と黒馬でした。

助手席に座っていた私は「馬!」と叫んでいました。

もちろん野生の馬ではなく神社で飼っている御神馬だそうです。突然の馬だったのでたいそう驚きました。

どうも驚き桃の木山椒の木、杉本です。

さてさて、みなさん下の写真の花を御存知でしょうか?

オオバコ科ジギタリス属の仲間で、ヨーロッパや北アフリカなどの地中海沿岸部に分布している植物です。和名を「キツネノテブクロ」と言います。私はキツネの手袋を見たことがないですが、仮にあったとしたらこんな形なのでしょうか?

また、ヨーロッパの方では薬草として使える種が多く分布しているのですが、日本に生えているジギタリスは園芸用として持ち込まれた種です。このジギタリスは毒性が強くシカも食べないそうです。

園芸目的でホームセンターなどでも売られているこの花なのですが、どうやら吉野熊野国立公園内に帰化し分布域を広げているようです。

このまま分布域が広がると、他の植物(在来種など)を圧迫する可能性が高いため、先日防除作業に行ってきました。

上北山村内での作業だったので、上北山村ふるさと復興協力隊の方にも協力していただきました。

草刈をしても根が残っていると、再び成長をする植物は帰化植物に限らず少なくないのですが、ジギタリスもおそらく例外ではなく、地際から成長する類の植物でしょう(葉がロゼッタ状に広がっている、茎の根元でポキッと折れやすい等の特徴があったので)。

防除を終えた場所を見渡して花などが目に付かなくても、根などが土中にまだ隠れていた場合、また成長し分布を広げる可能性が高いです。

加えて今回の作業だけでは引き抜き切れていない場所もありますので、継続して作業をしていかなければならないかもしれないです。

完全防除への道のりはまだまだ遠いです。

といったところで今回はここまで。

2013年06月19日登山口調査

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさんこんにちは!

先日、登山口の調査をしていた時にツキノワグマを見ました。写真を撮りたかったのですが、まずは身の安全の確保と思ってアタフタしている隙に逃げられてしまい、写真を撮り損ねてしまいました。逃げてくれなかったらくれなかったで、大変な思いをしていたかもしれませんが…

どうも、今日も元気です、杉本です。

吉野熊野国立公園にはいくつかの登山道が計画決定されていますが、よく利用されている登山道や滅多に人が入らず緊急時のみ利用されている登山道など、利用頻度や目的は登山道によって様々です。登山口の調査とは、登山口の位置と登山道の利用状況などを確認するための調査で、今回の調査では利用頻度の低い、確認が必要な登山道を調査しました。

やはりあまり人が立ち寄らないということで、登山道にはなんとも言えない不気味さと神秘さが入り交じる不思議な空間がたくさんありました。

昔に集落や林業の作業場があったのだろうと思わせる廃墟なども見かけました。

建物などはなくなっても、石垣や鳥居だけ残っていたりと、宮崎駿映画の一部分を切り取ったかのような雰囲気が残る空間で、文明の儚さを感じました。

水がすごく澄んでいて青く見える沢や、ブッシュの奥に密かに見える滝(行者の滝)や、道路横の崖が湿り、イワタバコが群生している場所なども見ました。花が咲く頃にもう一度来たいなー、7月終わりから8月ぐらいかなーなどと考えながら調査していました。

なんとなく今まで見てきた吉野熊野国立公園とはひと味違う表情が見られたような気がした調査でした。

といったところで、今回はここまで。

先日、登山口の調査をしていた時にツキノワグマを見ました。写真を撮りたかったのですが、まずは身の安全の確保と思ってアタフタしている隙に逃げられてしまい、写真を撮り損ねてしまいました。逃げてくれなかったらくれなかったで、大変な思いをしていたかもしれませんが…

どうも、今日も元気です、杉本です。

吉野熊野国立公園にはいくつかの登山道が計画決定されていますが、よく利用されている登山道や滅多に人が入らず緊急時のみ利用されている登山道など、利用頻度や目的は登山道によって様々です。登山口の調査とは、登山口の位置と登山道の利用状況などを確認するための調査で、今回の調査では利用頻度の低い、確認が必要な登山道を調査しました。

やはりあまり人が立ち寄らないということで、登山道にはなんとも言えない不気味さと神秘さが入り交じる不思議な空間がたくさんありました。

昔に集落や林業の作業場があったのだろうと思わせる廃墟なども見かけました。

建物などはなくなっても、石垣や鳥居だけ残っていたりと、宮崎駿映画の一部分を切り取ったかのような雰囲気が残る空間で、文明の儚さを感じました。

水がすごく澄んでいて青く見える沢や、ブッシュの奥に密かに見える滝(行者の滝)や、道路横の崖が湿り、イワタバコが群生している場所なども見ました。花が咲く頃にもう一度来たいなー、7月終わりから8月ぐらいかなーなどと考えながら調査していました。

なんとなく今まで見てきた吉野熊野国立公園とはひと味違う表情が見られたような気がした調査でした。

といったところで、今回はここまで。

2013年06月06日吉野熊野国立公園で見られる花たち

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさん、こんにちは!

昨年度は私が巡視で外出する度に雨が降り、雨男疑惑が立ち上っていましたが、ここ最近は梅雨入りしたにもかかわらず、なんとか良好な天気の中の巡視ライフを送れています。

どうも、雨男から晴男に転向した(?)杉本です。雨やら晴やら付いていた方が能(No)天気にならなくていいです。

巡視などで山に出かけると、いろんな花をあちらこちらで見かけます。

まずはツクシシャクナゲ。

シャクナゲはツツジの仲間で、開花の時期もツツジと同じく5月あたりに咲きます。吉野熊野国立公園内のあちらこちらで見かけることができます。十津川村では村の花に指定されており、十津川では「シャクナン」と呼ばれているらしいです。

続いてオオミネコザクラ。

大峯担当アクティブレンジャーとして大峯と冠する動植物は見ておかないと、かねてから思っていた花だったので、出会えてホントにうれしいです。

明星ヶ岳と仏生ヶ岳の中間辺りの五鈷峰(ごこのみね)で見ることができました。

急な崖の途中にあったので、危うく見落とすところでした。

その他にも、モミジやヤマデブリ、写真を取り損ねましたがテンナンショウ、イワカガミコヤマカタバミなどもキレイな花を咲かせていました。

写真上:モミジの花

写真下ヤマデブリ

もう少しすると、オオヤマレンゲも見頃を迎えるのではないでしょうか?

6月3日に弥山に行った時はつぼみをいくつか見かけました。

やはり、巡視は晴れた日に限りますね。

といったところで今回はここまで。

昨年度は私が巡視で外出する度に雨が降り、雨男疑惑が立ち上っていましたが、ここ最近は梅雨入りしたにもかかわらず、なんとか良好な天気の中の巡視ライフを送れています。

どうも、雨男から晴男に転向した(?)杉本です。雨やら晴やら付いていた方が能(No)天気にならなくていいです。

巡視などで山に出かけると、いろんな花をあちらこちらで見かけます。

まずはツクシシャクナゲ。

シャクナゲはツツジの仲間で、開花の時期もツツジと同じく5月あたりに咲きます。吉野熊野国立公園内のあちらこちらで見かけることができます。十津川村では村の花に指定されており、十津川では「シャクナン」と呼ばれているらしいです。

続いてオオミネコザクラ。

大峯担当アクティブレンジャーとして大峯と冠する動植物は見ておかないと、かねてから思っていた花だったので、出会えてホントにうれしいです。

明星ヶ岳と仏生ヶ岳の中間辺りの五鈷峰(ごこのみね)で見ることができました。

急な崖の途中にあったので、危うく見落とすところでした。

その他にも、モミジやヤマデブリ、写真を取り損ねましたがテンナンショウ、イワカガミコヤマカタバミなどもキレイな花を咲かせていました。

写真上:モミジの花

写真下ヤマデブリ

もう少しすると、オオヤマレンゲも見頃を迎えるのではないでしょうか?

6月3日に弥山に行った時はつぼみをいくつか見かけました。

やはり、巡視は晴れた日に限りますね。

といったところで今回はここまで。

2013年05月15日生きた化石

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさん、こんにちは!

先日の日記では樹氷を観測したよー!とまだまだ冷え込んでいるかのような記事を書かせて頂きましたが、ここ数日座っているだけで汗ばむような暑い日が続いております。春をすっ飛ばしていきなり夏が到来したのでしょうか?どうも、急に気温が変化してしまい服装に困っている杉本です。

さてさてみなさん「生きた化石」と言うフレーズを聞くと何を思い浮かべますか?やはり王道はシーラカンスでしょうか?それともゴキブリ?カブトガニ?カモノハシ?

と、少し考えただけでも、古くから姿形をあまり変化させていない動物はたくさんいますよね。

では、植物ではどうでしょう?

奈良県には、生きた化石と言われている「トガサワラ」が自生している地域があります。

少し分かりにくいですが、写真中央に写っている針葉樹がトガサワラ

そして、こちらがトガサワラの稚樹

このトガサワラですが、数百万年前の新第三期時代には北半球に広く分布していたそうで、特に日本ではトガサワラの仲間の化石が多く出土していますが、地質時代の気候の変化によってほとんどが絶滅してしまったそうです。

今は、北限を三重県に南限は高知県と、日本の中でも限られた地域にしか存在していません。

トガサワラの名前の由来は、葉がトガ(トガは方言名で、一般的にはツガと呼ばれる)に似ていて、樹幹がサワラに似ていることからこのような名称になったと言われていますが、諸説有るらしいのではっきりした由来はわからないそうです。

先日、奈良県吉野郡川上村の三ノ公でトガサワラを観察してきました。ここはトガサワラ原始林として昭和4年に国の天然記念物に指定されています。三ノ公は吉野熊野国立公園からは少し外れる位置ですが、この原始林は大台ヶ原へと繋がる大切な森林でもあります。

三ノ公には幻想的な原生林広がっています。

トガサワラの多くは先述のとおり気候変動によって分布域を狭めましたが、比較的変動の小さかった日本では生きながらえることができました。しかし、近年(近年といっても数百年単位)は乱獲によってその数が減少したそうです。

このような原生的な自然(もちろん原生的でなくても!!)を大切にしていかなくては!!という思いに駆られた登山でした。

といったところで今回はここまで。

先日の日記では樹氷を観測したよー!とまだまだ冷え込んでいるかのような記事を書かせて頂きましたが、ここ数日座っているだけで汗ばむような暑い日が続いております。春をすっ飛ばしていきなり夏が到来したのでしょうか?どうも、急に気温が変化してしまい服装に困っている杉本です。

さてさてみなさん「生きた化石」と言うフレーズを聞くと何を思い浮かべますか?やはり王道はシーラカンスでしょうか?それともゴキブリ?カブトガニ?カモノハシ?

と、少し考えただけでも、古くから姿形をあまり変化させていない動物はたくさんいますよね。

では、植物ではどうでしょう?

奈良県には、生きた化石と言われている「トガサワラ」が自生している地域があります。

少し分かりにくいですが、写真中央に写っている針葉樹がトガサワラ

そして、こちらがトガサワラの稚樹

このトガサワラですが、数百万年前の新第三期時代には北半球に広く分布していたそうで、特に日本ではトガサワラの仲間の化石が多く出土していますが、地質時代の気候の変化によってほとんどが絶滅してしまったそうです。

今は、北限を三重県に南限は高知県と、日本の中でも限られた地域にしか存在していません。

トガサワラの名前の由来は、葉がトガ(トガは方言名で、一般的にはツガと呼ばれる)に似ていて、樹幹がサワラに似ていることからこのような名称になったと言われていますが、諸説有るらしいのではっきりした由来はわからないそうです。

先日、奈良県吉野郡川上村の三ノ公でトガサワラを観察してきました。ここはトガサワラ原始林として昭和4年に国の天然記念物に指定されています。三ノ公は吉野熊野国立公園からは少し外れる位置ですが、この原始林は大台ヶ原へと繋がる大切な森林でもあります。

三ノ公には幻想的な原生林広がっています。

トガサワラの多くは先述のとおり気候変動によって分布域を狭めましたが、比較的変動の小さかった日本では生きながらえることができました。しかし、近年(近年といっても数百年単位)は乱獲によってその数が減少したそうです。

このような原生的な自然(もちろん原生的でなくても!!)を大切にしていかなくては!!という思いに駆られた登山でした。

といったところで今回はここまで。

2013年05月02日樹氷観測

吉野熊野国立公園 吉野 杉本 正太

みなさん、こんにちは。

4月下旬に天川村弥山に行ってきたのですが、まだ桜が咲き始めたばかりの状態でした。とてもキレイで感動しました。歳を重ねると花鳥風月の趣を理解できると、幼少の頃に親から言われたことがあります。私も大人になったのかなとしみじみ感じております。どうも、センチメンタル杉本です。

吉野自然保護官事務所の前の桜はもうすでに新緑を越え、葉が青青としているのに、天川村弥山付近の桜はまだ咲き始めたばかりであるのが、うなずけるぐらいこの日は風も強く、とても冷えていました。

そのおかげか冬にしか見られない、むしろ冬でもなかなか見ることのできない、樹氷を観測することができました。

通常、水は温度が零下まで冷えると氷に変化しますが、ゆっくりかつ静かに冷えた場合液体の状態を保つことがあります。この現象を過冷却といい、過冷却された水は振動などの衝撃を与えるとたちまち氷に変化します。

樹氷は空気中の水分(霧など)がこの過冷却状態で風に乗り、木の枝などにぶつかった衝撃で凍り、ぶつかった物に着氷する現象をいいます。

くじらのひげをコンパクトにたような氷が付いています。

今回の写真を撮影した八経ヶ岳や弥山は、近畿地方で1,2番目に高い山なので、周りに障害物もなく風が良く抜けていました。そのため、あちらこちらで着氷が見られました。

防鹿柵にも着氷していて、規則性のある自然美とでもいいますか、なんとも不思議な景観を造形していました。

だんだん暖かくなってきたとはいえ、山の上はまだまだ寒いこともあります。

これから登山をするなら、防寒にも気を付けたいですね。

といったところで今回はここまで。

4月下旬に天川村弥山に行ってきたのですが、まだ桜が咲き始めたばかりの状態でした。とてもキレイで感動しました。歳を重ねると花鳥風月の趣を理解できると、幼少の頃に親から言われたことがあります。私も大人になったのかなとしみじみ感じております。どうも、センチメンタル杉本です。

吉野自然保護官事務所の前の桜はもうすでに新緑を越え、葉が青青としているのに、天川村弥山付近の桜はまだ咲き始めたばかりであるのが、うなずけるぐらいこの日は風も強く、とても冷えていました。

そのおかげか冬にしか見られない、むしろ冬でもなかなか見ることのできない、樹氷を観測することができました。

通常、水は温度が零下まで冷えると氷に変化しますが、ゆっくりかつ静かに冷えた場合液体の状態を保つことがあります。この現象を過冷却といい、過冷却された水は振動などの衝撃を与えるとたちまち氷に変化します。

樹氷は空気中の水分(霧など)がこの過冷却状態で風に乗り、木の枝などにぶつかった衝撃で凍り、ぶつかった物に着氷する現象をいいます。

くじらのひげをコンパクトにたような氷が付いています。

今回の写真を撮影した八経ヶ岳や弥山は、近畿地方で1,2番目に高い山なので、周りに障害物もなく風が良く抜けていました。そのため、あちらこちらで着氷が見られました。

防鹿柵にも着氷していて、規則性のある自然美とでもいいますか、なんとも不思議な景観を造形していました。

だんだん暖かくなってきたとはいえ、山の上はまだまだ寒いこともあります。

これから登山をするなら、防寒にも気を付けたいですね。

といったところで今回はここまで。

2013年04月25日このような事もやっております~歩道整備の巻 其の二~【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥

みなさん、こんにちは。吉野の小川です。

桜の時期も終わりを迎え、きれいな新緑がもうすぐ見られる季節となりました。残念なことに吉野山の満開の桜は見逃してしまいましたが、桜餅と草餅と桜寿司はちゃっかり食べることができて、お腹も心も満ち足りている今日この頃です。

さて、今回は前回のAR日記に引き続き、小処歩道整備について紹介したいと思います!!

其の一では、事前調査の様子をお伝えしました。そして、とうとう先日、奈良県、上北山村役場、環境省の3機関協力の下、整備作業を行いました。

まずは、当日の作業内容の打合せを念入りに行います。今回は、大台ヶ原でも活躍しているパークボランティア5名も参加しました。

そして、いくつかのグループに分かれ、いざ作業開始!!

道を覆う落葉落枝を除去し…、

歩きづらいガレ場を数人がかりで整備し…、

林道との合流地点を重点的に、看板を補修し、新たに設置していきます。

更に、順路の目印となる重要な道標(黄色と白色のテープの二重巻き)を所々の木々につけていきます。

数時間にわたる作業ののち、作業員が通った後ははっきりと歩道や階段が見えるようになりました!!

分岐点では看板に注意して頂き、それでももし途中で道が分からなくなってしまったという際には、黄色と白色のテープで二重巻きにしている木を順路の目印にして下さい。また、焦らず一度立ち止まって行き先全体を見て頂くと、登山道が見えてくると思います。

さて、2回にわたってお届けした、“このような事もやっております~歩道整備の巻~”、いかがだったでしょうか。開山後は、利用者の皆様にこれまで以上に登山を楽しんで頂けることと思います。

とはいえ、登山に油断は禁物です。地図とコンパスはもちろん、充分な装備をした上で山と森を満喫して下さい☆

なお、前回と今回で紹介してきた小処歩道は、西大台ヶ原の展望台~逆峠~林道終点~小処温泉と続く登山道です。そのため、この歩道全体を利用する際には事前申請が必要となります。

大台ヶ原から下山する場合には大台ヶ原ビジターセンターで、小処温泉登山口から入山する場合には上北山村商工会でレクチャーを受けることができます(詳しくはこちら)。

また、小処温泉はGWに期間限定再開されます(詳しくはこちら)。

それでは、本日はこのあたりで。次回は、開山前後の大台ヶ原の情報をお届けできればと思います。皆様ごきげんよう♪

------------------◆大台ヶ原ドライブウェー冬期通行止め◆------------------

平成24年11月30日(金)午後3時 ~ 平成25年4月25日(木)午後3時まで

上記期間中は冬期閉鎖のため大台ヶ原山上駐車場へ通じるドライブウェーが通行止めになります。自動車だけではなく、自転車、徒歩も通行が禁止されていますのでご注意ください。

桜の時期も終わりを迎え、きれいな新緑がもうすぐ見られる季節となりました。残念なことに吉野山の満開の桜は見逃してしまいましたが、桜餅と草餅と桜寿司はちゃっかり食べることができて、お腹も心も満ち足りている今日この頃です。

さて、今回は前回のAR日記に引き続き、小処歩道整備について紹介したいと思います!!

其の一では、事前調査の様子をお伝えしました。そして、とうとう先日、奈良県、上北山村役場、環境省の3機関協力の下、整備作業を行いました。

まずは、当日の作業内容の打合せを念入りに行います。今回は、大台ヶ原でも活躍しているパークボランティア5名も参加しました。

そして、いくつかのグループに分かれ、いざ作業開始!!

道を覆う落葉落枝を除去し…、

歩きづらいガレ場を数人がかりで整備し…、

林道との合流地点を重点的に、看板を補修し、新たに設置していきます。

更に、順路の目印となる重要な道標(黄色と白色のテープの二重巻き)を所々の木々につけていきます。

数時間にわたる作業ののち、作業員が通った後ははっきりと歩道や階段が見えるようになりました!!

分岐点では看板に注意して頂き、それでももし途中で道が分からなくなってしまったという際には、黄色と白色のテープで二重巻きにしている木を順路の目印にして下さい。また、焦らず一度立ち止まって行き先全体を見て頂くと、登山道が見えてくると思います。

さて、2回にわたってお届けした、“このような事もやっております~歩道整備の巻~”、いかがだったでしょうか。開山後は、利用者の皆様にこれまで以上に登山を楽しんで頂けることと思います。

とはいえ、登山に油断は禁物です。地図とコンパスはもちろん、充分な装備をした上で山と森を満喫して下さい☆

なお、前回と今回で紹介してきた小処歩道は、西大台ヶ原の展望台~逆峠~林道終点~小処温泉と続く登山道です。そのため、この歩道全体を利用する際には事前申請が必要となります。

大台ヶ原から下山する場合には大台ヶ原ビジターセンターで、小処温泉登山口から入山する場合には上北山村商工会でレクチャーを受けることができます(詳しくはこちら)。

また、小処温泉はGWに期間限定再開されます(詳しくはこちら)。

それでは、本日はこのあたりで。次回は、開山前後の大台ヶ原の情報をお届けできればと思います。皆様ごきげんよう♪

------------------◆大台ヶ原ドライブウェー冬期通行止め◆------------------

平成24年11月30日(金)午後3時 ~ 平成25年4月25日(木)午後3時まで

上記期間中は冬期閉鎖のため大台ヶ原山上駐車場へ通じるドライブウェーが通行止めになります。自動車だけではなく、自転車、徒歩も通行が禁止されていますのでご注意ください。

2013年04月22日このような事もやっております~歩道整備の巻 其の一~【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 小川 遥

みなさん、こんにちは。吉野の小川です。

いつの間にやら春まっただ中。動物も植物も一気に活動し始める時季、何を食べても美味しい、心も体もフレッシュなもの尽くしの季節です。

そして忘れてはいけない登山のシーズンが近づいてきています。大台ヶ原の開山もあと少しとなりました。

そこで今回は、先日現地調査に行きました、西大台につながる小処歩道の状態をお知らせしたいと思います。

小処歩道は、西大台の逆峠から上北山村小橡にある小処温泉(※現在休業中)に続く登山道となっています。(この登山道を経由して西大台利用調整地区内に入山、下山する場合は、事前に申請手続きが必要です)

森の中をぬけていく雰囲気ある登山道ですが、近年利用される方が少なかったためか道が分かりづらい部分があるとのことで、実状を確かめるべくレンジャーとアクティブ・レンジャーが出動となりました。

この歩道は環境省だけでなく、奈良県と上北山村役場も関わる重要な場所となっています。そこで、この3つの機関が協力して調査を行いました。

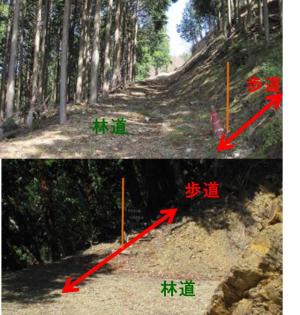

今回は、特に林道終点から小処温泉にでる区間を調べます。

要所要所をじっくり確認し、相談しながら行きますと…。

途中、倒木が道をふさいでいたり…、

.jpg)

落葉落枝で覆われ、道が分かりづらい場所があったり…、

看板が傷んでいるものがあったり…、と要注意箇所が多々ありました。

特に、小処歩道のこの区間は、下記の写真にもあるように林道や作業道と合流する部分が数カ所あり、場所によっては看板がないところがあります。

このままでは、利用者の方にとって、分かりづらい歩きにくい歩道になってしまいます。

そこで、打合せの結果、後日改めて歩道の清掃と看板補修、無い箇所には新たに看板を設置する作業を行うこととなりました。

作業の結果、小処歩道がどのようになるのか!それは次回のAR日記でお伝えしたく思います。

というわけで、今回は防鹿柵修理と出前授業に引き続き、こんなこともやっていますという「環境省レンジャー、アクティブ・レンジャーの仕事」第3弾を紹介しました。皆さんに、登山道を楽しく安全に利用して頂けるよう巡視を行い、ときには他機関との協力のもと補修作業を行っております。

次回は引き続き、歩道整備の巻 其の二をお送りします。乞うご期待!!

-------------------◆大台ヶ原ドライブウェー冬期通行止め◆-------------------

平成24年11月30日(金)午後3時 ~ 平成25年4月25日(木)午後3時(予定)まで

上記期間中は冬期閉鎖のため大台ヶ原山上駐車場へ通じるドライブウェーが通行止めになります。自動車だけではなく、自転車、徒歩も通行が禁止されていますのでご注意ください。

いつの間にやら春まっただ中。動物も植物も一気に活動し始める時季、何を食べても美味しい、心も体もフレッシュなもの尽くしの季節です。

そして忘れてはいけない登山のシーズンが近づいてきています。大台ヶ原の開山もあと少しとなりました。

そこで今回は、先日現地調査に行きました、西大台につながる小処歩道の状態をお知らせしたいと思います。

小処歩道は、西大台の逆峠から上北山村小橡にある小処温泉(※現在休業中)に続く登山道となっています。(この登山道を経由して西大台利用調整地区内に入山、下山する場合は、事前に申請手続きが必要です)

森の中をぬけていく雰囲気ある登山道ですが、近年利用される方が少なかったためか道が分かりづらい部分があるとのことで、実状を確かめるべくレンジャーとアクティブ・レンジャーが出動となりました。

この歩道は環境省だけでなく、奈良県と上北山村役場も関わる重要な場所となっています。そこで、この3つの機関が協力して調査を行いました。

今回は、特に林道終点から小処温泉にでる区間を調べます。

要所要所をじっくり確認し、相談しながら行きますと…。

途中、倒木が道をふさいでいたり…、

.jpg)

落葉落枝で覆われ、道が分かりづらい場所があったり…、

看板が傷んでいるものがあったり…、と要注意箇所が多々ありました。

特に、小処歩道のこの区間は、下記の写真にもあるように林道や作業道と合流する部分が数カ所あり、場所によっては看板がないところがあります。

このままでは、利用者の方にとって、分かりづらい歩きにくい歩道になってしまいます。

そこで、打合せの結果、後日改めて歩道の清掃と看板補修、無い箇所には新たに看板を設置する作業を行うこととなりました。

作業の結果、小処歩道がどのようになるのか!それは次回のAR日記でお伝えしたく思います。

というわけで、今回は防鹿柵修理と出前授業に引き続き、こんなこともやっていますという「環境省レンジャー、アクティブ・レンジャーの仕事」第3弾を紹介しました。皆さんに、登山道を楽しく安全に利用して頂けるよう巡視を行い、ときには他機関との協力のもと補修作業を行っております。

次回は引き続き、歩道整備の巻 其の二をお送りします。乞うご期待!!

-------------------◆大台ヶ原ドライブウェー冬期通行止め◆-------------------

平成24年11月30日(金)午後3時 ~ 平成25年4月25日(木)午後3時(予定)まで

上記期間中は冬期閉鎖のため大台ヶ原山上駐車場へ通じるドライブウェーが通行止めになります。自動車だけではなく、自転車、徒歩も通行が禁止されていますのでご注意ください。

いやぁすっかり夏ですね。

突然ですが吉野自然保護官事務所の保護官は見る人だそうです(本人談)。保護官と巡視などに出かけると、私も一緒になってよく見かけます。野生動物。

ツキノワグマやニホンカモシカ、テン、イタチ、etc….

どうも、霊感はたぶん無い杉本です。

暑い日には肝試しや怖い話で涼んでみるのもいいと思います。

というわけで、先日白浜町立児童館の子供達に怖い話をしてきました。

その名も「一本だたら」

一本だたらとは上北山村に伝わるお話で、ざっくりとお話をさせていただきますと、昔、猪笹王という魔物が伯母峰に住んでいて、それをある侍が撃ち殺したところ、その魔物の霊魂が一つ目で一本足の鬼(一本だたら)となって、伯母峰を通る人を片っ端から食い殺すので、困り果てた住民はお坊さんに頼み、封印してもらったけど、封印の条件が12月20日だけは一本だたらの好きにしていいという条件だったため、今でも12月20日に伯母峰を通る人は居ないよっていうお話です。

私の方から読み聞かせ形式でお話させていただいたのですが、我ながらまだまだヘタクソでしたね。練習が必要なようです。

怖い話をさせていただき、空気も暖まった(冷えた?)ところで、夜の東大台を歩くナイトハイクへGOです。

私自身も日が暮れてから大台ヶ原に入ったことが無かったので、ドキドキワクワクでした。

私にとっては初めての日暮れの大台ヶ原ですが、もう一人の大台ヶ原担当アクティブレンジャーの小川ARは目を瞑っていても大台ヶ原を歩き回れるぐらい、大台ヶ原を熟知しておりますので、小川ARの指導に従い安全に注意を払いながら入山しました。

暗く視界が奪われると、聴覚や嗅覚といった別の器官が働くのか、遠くの水の音や虫の発音などがよく聞き取れました。

また、空を見上げると木々の隙間から星が覗いていて、ものすごく幻想的ですてきでした。

採食をしている鹿の群れにも出会う事ができました。

野生動物の目は虹彩が光をよく反射するので、真っ暗な森の中でもヘッドライト一つで簡単に見つけることができます。

さらにシカは目が悪いので、少々光を当てただけでは、警戒こそするものの身の危険を感じるまでは逃げることがありません。首を縦に振る仕草をし始めたら、それはこちらとの距離を測っている仕草です。

そんな感じで1日目ナイトハイクは無事終了し、2日目は小川ARのガイドで大蛇嵓まで行ってきました。

大蛇嵓での雄大な景色を楽しむだけで無く、道中では大台ヶ原の針葉樹の代表選手であるトウヒとウラジロモミの解説やコケの紹介、大台ヶ原の自然の変遷についてなど小川ARからわかりやすく教えてもらい、子供達も目を丸くしていました。

天気が良くて気持ちよかったです。

といったところで今回はここまで。