吉野熊野国立公園 吉野

606件の記事があります。

2008年10月03日シラビソの森【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 木谷昌史

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

スッと縦に伸びるシラビソ、シラビソの森はここが本州最南限であり学術的にも貴重。森の地面にはシットリとしたコケが生い茂る、その中からはシラビソの幼木が顔をのぞかせている。

近畿地方では照葉樹、落葉広葉樹が一般的なので、この森の中を歩くと異国の森を歩いているかのような気分になる。

写真は、大峯山系の中央に位置する明星ヶ岳から頂仙ヶ岳に延びる林中の歩道にて撮影を行った。

(撮影日:平成20年9月17日)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんこんにちは、あっという間に訪れた秋に体が追い付いていないアクティブ・レンジャーの木谷です。(衣替えを本格的にしなくては・・・)

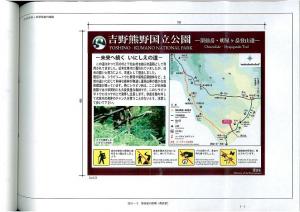

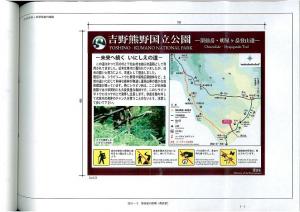

さて、今年の秋、環境省では明星ヶ岳から頂仙ヶ岳の間の登山道(通称:レンゲ道)の出入口に案内標識の設置を予定しています。

標識にはルート上の主要ポイントや目安となる時間を掲載している他、ルート上の植生の情報や歴史を紹介しています。また、利用していただく際に守ってほしいマナーやルールも記載しています。

話しかけても返事をすることがない無愛想な看板(やつ)ですが、登山のお役立ち情報満載です。

国立公園を訪れた方に少しでも自然を楽しんでいただくと同時に、その自然を大切にする「気持ち」を抱いてもらえればと設置の日を今から楽しみにしています。

設置予定の標識のデザイン。

(明星ヶ岳からレンゲ道に入る歩道の分岐地点のもの)。

スッと縦に伸びるシラビソ、シラビソの森はここが本州最南限であり学術的にも貴重。森の地面にはシットリとしたコケが生い茂る、その中からはシラビソの幼木が顔をのぞかせている。

近畿地方では照葉樹、落葉広葉樹が一般的なので、この森の中を歩くと異国の森を歩いているかのような気分になる。

写真は、大峯山系の中央に位置する明星ヶ岳から頂仙ヶ岳に延びる林中の歩道にて撮影を行った。

(撮影日:平成20年9月17日)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

皆さんこんにちは、あっという間に訪れた秋に体が追い付いていないアクティブ・レンジャーの木谷です。(衣替えを本格的にしなくては・・・)

さて、今年の秋、環境省では明星ヶ岳から頂仙ヶ岳の間の登山道(通称:レンゲ道)の出入口に案内標識の設置を予定しています。

標識にはルート上の主要ポイントや目安となる時間を掲載している他、ルート上の植生の情報や歴史を紹介しています。また、利用していただく際に守ってほしいマナーやルールも記載しています。

話しかけても返事をすることがない無愛想な看板(やつ)ですが、登山のお役立ち情報満載です。

国立公園を訪れた方に少しでも自然を楽しんでいただくと同時に、その自然を大切にする「気持ち」を抱いてもらえればと設置の日を今から楽しみにしています。

設置予定の標識のデザイン。

(明星ヶ岳からレンゲ道に入る歩道の分岐地点のもの)。

2008年09月29日秋の大台ヶ原

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

2008年09月26日在来種のヨモギは香りがよい? 【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 木谷昌史

皆さんこんにちは!

環境省では、外来緑化植物の影響を調べるために全国の国立公園でススキ・ヨモギ・オオヨモギ・ニシキヨモギ・ハギのサンプリングを行っています。

先日、その調査の一環でアクティブ・レンジャー青谷とともにススキ・ヨモギのサンプリングを行ってきました。

写真:穂がついたススキ(調査地の様子)

調査は、生葉を採取したり結実した種を集めたり・・・といくつか項目がありました。

サンプルを採集したのちは研究機関へ提供し、提供を受けた各研究機関は、これらをもとに種内の遺伝的多様性等の分析を進めることとなっています。

【調査を進めていく過程で・・・】

「法面の緑化が行われていないようなところ」がこの調査をする前提条件でした。

そのため、調査をする前に対象植物が緑化されたものかどうか地元の人に聞き込みを行いました。その時、地元の方から興味深い話を教えてもらいました。

なんと郷土産のヨモギと外から持ち込まれたヨモギとでは香りが全然違うそうで、郷土産のヨモギの方が香りがいいそうです。

生物の多様性の保全とか、遺伝子のかく乱とか取つきにくい話ですが、郷土産のヨモギを守ることで香りの良い草餅が食べれるのだなと考えてみると、守りたい気持ちがグっと高まりました。

環境省では、外来緑化植物の影響を調べるために全国の国立公園でススキ・ヨモギ・オオヨモギ・ニシキヨモギ・ハギのサンプリングを行っています。

先日、その調査の一環でアクティブ・レンジャー青谷とともにススキ・ヨモギのサンプリングを行ってきました。

写真:穂がついたススキ(調査地の様子)

調査は、生葉を採取したり結実した種を集めたり・・・といくつか項目がありました。

サンプルを採集したのちは研究機関へ提供し、提供を受けた各研究機関は、これらをもとに種内の遺伝的多様性等の分析を進めることとなっています。

【調査を進めていく過程で・・・】

「法面の緑化が行われていないようなところ」がこの調査をする前提条件でした。

そのため、調査をする前に対象植物が緑化されたものかどうか地元の人に聞き込みを行いました。その時、地元の方から興味深い話を教えてもらいました。

なんと郷土産のヨモギと外から持ち込まれたヨモギとでは香りが全然違うそうで、郷土産のヨモギの方が香りがいいそうです。

生物の多様性の保全とか、遺伝子のかく乱とか取つきにくい話ですが、郷土産のヨモギを守ることで香りの良い草餅が食べれるのだなと考えてみると、守りたい気持ちがグっと高まりました。

2008年09月24日台風の後

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

大台ヶ原にも台風13号がやって来ました。暴風の直撃はなかったものの、かなりの雨が降り、付近の車道では通行止めが相次ぎました。大台ヶ原ドライブウェイも閉鎖され、台風が過ぎ去った後も落石などが原因で通行ができなくなっていました(※現在は通行可能です)。というわけで、台風後の歩道の安全確認のために東大台へ。目立った被害はないものの、所々に台風の足跡が・・・。

写真:9月22日(月)の東大台の歩道。大量の雨によって石が歩道に流れ出ていた。水の勢いの凄さを思わせる。

大きな被害は無くて良かったな~と歩道を歩いていると、目の前を2匹のリスが追いかけっこをしながら通り過ぎました。台風が過ぎて、秋の気配がやって来たのでしょうか。

※9月21日に予定していました、パークボランティアさんによる自然観察ハイキングは台風の影響のため、残念ながら中止とさせていただきました。

写真:9月22日(月)の東大台の歩道。大量の雨によって石が歩道に流れ出ていた。水の勢いの凄さを思わせる。

大きな被害は無くて良かったな~と歩道を歩いていると、目の前を2匹のリスが追いかけっこをしながら通り過ぎました。台風が過ぎて、秋の気配がやって来たのでしょうか。

※9月21日に予定していました、パークボランティアさんによる自然観察ハイキングは台風の影響のため、残念ながら中止とさせていただきました。

2008年09月18日長月のこころ(9月の大峯)【気候】

吉野熊野国立公園 吉野 木谷昌史

(@^^)/~~~

写 真:アキノキリンソウ

撮影場所:弥山から八経ヶ岳の間(奈良県天川村)

撮影日時:平成20年9月17日

小さい秋を歩道の傍らで見つけました。

写真の黄色い花は「アキノキリンソウ」。

秋に咲く麒麟草からその名がついたとか・・・

秋を告げてくれるにはあまりにもわかりやすい名前ですね。

今の弥山・八経ヶ岳ではアキノキリンソウ以外にオオヤマレンゲの果実を見ることができます。まるで龍のうろこのようなユニークな形をしているので「なんじゃいな?」と思う人も少なくないはず!必見です。その他キノコもいたるところで顔をのぞかせています。

今年も不思議な色や形で魅惑たっぷりの秋の山が始まりそうです。

○気候情報

日中も少しひんやりな日が多くなりました。

半袖一枚ではものたらないでしょう!そろそろ厚手めの生地のパンツがあったほうがよいかもしれません。出発前の台風情報は要チェック!直撃しなくても風の影響があるので油断できません。

○その他

日の出 5:41 日の入り 6:01 (9月18日:奈良市)

※日暮れが早くなっています。

山に行かれる方は計画的に行動して下さい。

9月の平均気温 22.3℃ (気象庁HP参照 平成17年:上北山村)

写 真:アキノキリンソウ

撮影場所:弥山から八経ヶ岳の間(奈良県天川村)

撮影日時:平成20年9月17日

小さい秋を歩道の傍らで見つけました。

写真の黄色い花は「アキノキリンソウ」。

秋に咲く麒麟草からその名がついたとか・・・

秋を告げてくれるにはあまりにもわかりやすい名前ですね。

今の弥山・八経ヶ岳ではアキノキリンソウ以外にオオヤマレンゲの果実を見ることができます。まるで龍のうろこのようなユニークな形をしているので「なんじゃいな?」と思う人も少なくないはず!必見です。その他キノコもいたるところで顔をのぞかせています。

今年も不思議な色や形で魅惑たっぷりの秋の山が始まりそうです。

○気候情報

日中も少しひんやりな日が多くなりました。

半袖一枚ではものたらないでしょう!そろそろ厚手めの生地のパンツがあったほうがよいかもしれません。出発前の台風情報は要チェック!直撃しなくても風の影響があるので油断できません。

○その他

日の出 5:41 日の入り 6:01 (9月18日:奈良市)

※日暮れが早くなっています。

山に行かれる方は計画的に行動して下さい。

9月の平均気温 22.3℃ (気象庁HP参照 平成17年:上北山村)

2008年09月11日アクティブな一日【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 木谷昌史

皆様こんにちは!朝晩涼しい吉野から日記を書いています。

先日、大普賢岳の麓の和佐又山に行ってきました。

(大普賢岳は切り立った山並びがとても美しいと木谷は感じる)

この秋、七曜岳から無双洞、和佐山ヒュッテに向かう登山道に案内板や道標を据え付ける予定をしているため、工事をする業者さんと設置場所を確認したり資材の搬入方法について話し合いを行ってきました。

現地は山の中、平地とは勝手が違うのでどうやら大変な作業になりそうです。

写真は杭を打ち込むのに良い場所があるかを探しているところ。

落石を防止するため、標識を設置し注意を図るのがねらい。

地面には岩が無数に点在、また木の根がびっしりと張りめぐらされていた。

資材の搬入はヘリコプターを使うが場所によっては人力で担ぎ込むとのこと。話を聞いたがけで汗がたぎる。

撮影日時:平成20年9月9日

一日中、山の中を歩き回り設置する看板の向きを確認したり、搬入場所の適地がないかを探したり、いろいろと話をしている間に日が傾きかけて夕暮れ時を向かえていました。秋の深まる前までには標識が設置されていることでしょう!!皆さんの山行きの手助けになれば幸いです。

こうしてアクティブな一日が過ぎて行きました。

先日、大普賢岳の麓の和佐又山に行ってきました。

(大普賢岳は切り立った山並びがとても美しいと木谷は感じる)

この秋、七曜岳から無双洞、和佐山ヒュッテに向かう登山道に案内板や道標を据え付ける予定をしているため、工事をする業者さんと設置場所を確認したり資材の搬入方法について話し合いを行ってきました。

現地は山の中、平地とは勝手が違うのでどうやら大変な作業になりそうです。

写真は杭を打ち込むのに良い場所があるかを探しているところ。

落石を防止するため、標識を設置し注意を図るのがねらい。

地面には岩が無数に点在、また木の根がびっしりと張りめぐらされていた。

資材の搬入はヘリコプターを使うが場所によっては人力で担ぎ込むとのこと。話を聞いたがけで汗がたぎる。

撮影日時:平成20年9月9日

一日中、山の中を歩き回り設置する看板の向きを確認したり、搬入場所の適地がないかを探したり、いろいろと話をしている間に日が傾きかけて夕暮れ時を向かえていました。秋の深まる前までには標識が設置されていることでしょう!!皆さんの山行きの手助けになれば幸いです。

こうしてアクティブな一日が過ぎて行きました。

2008年09月08日大台の歌姫

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

大台ヶ原の歌姫と名高い鳥がいます。それはあのウグイスでもなく、ホトトギスでもなく、ミソサザイと呼ばれる鳥です。

【ミソサザイ】スズメ目 ミソサザイ科 Troglodytes troglodytes

写真:東大台の歩道から。倒木の上で何やらせわしない動きをするミソサザイ。

体長約10センチという小さな体でも、こんな地味な色をしていても、ミソ、サザエと言い間違うような名前でも、それはそれは美しく澄んださえずりで大台を訪れる人々を魅了しています。

鳴き声(一例):チチ・チチ・チョッ・チョッ・チョッ・チョロロ・チチ・チョロ・チチ・チョロロロー♪♪

あー字ではとても伝わらない!皆さまぜひ大台に聞きに来て下さい!とお誘いしようと思いましたが・・・そういえば最近鳴いているのを聞きません。もしやと思い野鳥図鑑で調べてみると、「春から夏は大きな声でさえずり、秋からは~・・」なんと今は地鳴き(さえずり以外の、警戒や威嚇などの声)と呼ばれる鳴き声がよく聞こえてくる時期なんだそうです。

鳴き声(地鳴き):チャッ・チャッ

大台で仕事の時は、ミソサザイのさえずりを聞くのを楽しみにしているので、なんだか私もチェッ、チェッ!となってしまいそうです。

【ミソサザイ】スズメ目 ミソサザイ科 Troglodytes troglodytes

写真:東大台の歩道から。倒木の上で何やらせわしない動きをするミソサザイ。

体長約10センチという小さな体でも、こんな地味な色をしていても、ミソ、サザエと言い間違うような名前でも、それはそれは美しく澄んださえずりで大台を訪れる人々を魅了しています。

鳴き声(一例):チチ・チチ・チョッ・チョッ・チョッ・チョロロ・チチ・チョロ・チチ・チョロロロー♪♪

あー字ではとても伝わらない!皆さまぜひ大台に聞きに来て下さい!とお誘いしようと思いましたが・・・そういえば最近鳴いているのを聞きません。もしやと思い野鳥図鑑で調べてみると、「春から夏は大きな声でさえずり、秋からは~・・」なんと今は地鳴き(さえずり以外の、警戒や威嚇などの声)と呼ばれる鳴き声がよく聞こえてくる時期なんだそうです。

鳴き声(地鳴き):チャッ・チャッ

大台で仕事の時は、ミソサザイのさえずりを聞くのを楽しみにしているので、なんだか私もチェッ、チェッ!となってしまいそうです。

2008年09月05日トイレの汲み取り作業【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 木谷昌史

今回は、山にある公衆トイレの汲み取り作業を紹介します。

舞台は弥山(奈良県天川村)。標高1895mに設置された近畿地方で最も高いところにある公衆トイレなので汲み取り方法も特殊です。

最も特徴的なのは山頂のトイレから道路のある山麓までモノレールを使って運び出すことです。山麓には地下に汚水タンクが併設されていて運びだした屎尿は一旦地下に流し込まれます。その後、バキュームカーによって汲み取られます。今日ご紹介のトイレは今年の4月にOPENし、トイレが完成してから初めての搬出になりました。

ちなみに、この弥山で全国の国立公園で初めて屎尿の運搬にモノレールが使われたそうです。

だから今回は、初めての初めてですね。(笑)

屎尿をトイレの汚水タンクからモノレールのタンクに汲み取る様子。

汲み取りや日常のメンテナンスは地元の天川村によって行われている。

撮影日時:平成20年8月20日

モノレールのタンクから屎尿を山麓の地下タンクに流し込む様子。

利用者として山に登っていた時、トイレがどのように管理されているか意識したことがありませんでしたが、舞台裏では地元の方のこのような手入れをしてくれているおかげで気持ち良く山を楽しむことができるのですね。

(木谷も作業を手伝ってみたものの、たいへんだし臭うしでヘトヘトになってしまいました。)

このように山のトイレはの尿の汲み取り作業には多くの労力・経費がかかってしまいます。

弥山公衆トイレをご利用の際はチップのご協力宜しくお願いします。

弥山公衆トイレの外観。まるで山小屋。

周囲の景観に配慮したデザインになっています。

撮影日時:平成20年9月3日

舞台は弥山(奈良県天川村)。標高1895mに設置された近畿地方で最も高いところにある公衆トイレなので汲み取り方法も特殊です。

最も特徴的なのは山頂のトイレから道路のある山麓までモノレールを使って運び出すことです。山麓には地下に汚水タンクが併設されていて運びだした屎尿は一旦地下に流し込まれます。その後、バキュームカーによって汲み取られます。今日ご紹介のトイレは今年の4月にOPENし、トイレが完成してから初めての搬出になりました。

ちなみに、この弥山で全国の国立公園で初めて屎尿の運搬にモノレールが使われたそうです。

だから今回は、初めての初めてですね。(笑)

屎尿をトイレの汚水タンクからモノレールのタンクに汲み取る様子。

汲み取りや日常のメンテナンスは地元の天川村によって行われている。

撮影日時:平成20年8月20日

モノレールのタンクから屎尿を山麓の地下タンクに流し込む様子。

利用者として山に登っていた時、トイレがどのように管理されているか意識したことがありませんでしたが、舞台裏では地元の方のこのような手入れをしてくれているおかげで気持ち良く山を楽しむことができるのですね。

(木谷も作業を手伝ってみたものの、たいへんだし臭うしでヘトヘトになってしまいました。)

このように山のトイレはの尿の汲み取り作業には多くの労力・経費がかかってしまいます。

弥山公衆トイレをご利用の際はチップのご協力宜しくお願いします。

弥山公衆トイレの外観。まるで山小屋。

周囲の景観に配慮したデザインになっています。

撮影日時:平成20年9月3日

2008年09月03日大台ヶ原のシカ

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

大台ヶ原のドライブウェイを走っていると、鹿に出くわした!という経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大台ヶ原にはニホンジカとニホンカモシカが住んでいます。しかしニホンジカはその数が増えすぎており、木の皮や木の子供を食べているので、森林への影響も心配されています。

大台ヶ原ではシカの管理が行われていますが、シカに関するデータはまだ十分ではありません。そこでシカのデータを集めるお手伝いをさせていただいています。ドライブウェイでシカを見かけたら、場所・時間・天気・発見したシカの性別や数を記録します。

写真:9月1日(月)大台ヶ原ドライブウェイから。道路横の急な斜面で餌を食べているメス2匹と小鹿1匹。

写真の真ん中のシカは私達に気づき急斜面を駆け上がっているのですが、あんな細い脚でよくすべり落ちずにいられるな~と驚きました。

※夜になると鹿はドライブウェイに現れやすいようです。急に飛び出してくることもあるので、夜間の運転にはくれぐれもご注意下さい!

大台ヶ原にはニホンジカとニホンカモシカが住んでいます。しかしニホンジカはその数が増えすぎており、木の皮や木の子供を食べているので、森林への影響も心配されています。

大台ヶ原ではシカの管理が行われていますが、シカに関するデータはまだ十分ではありません。そこでシカのデータを集めるお手伝いをさせていただいています。ドライブウェイでシカを見かけたら、場所・時間・天気・発見したシカの性別や数を記録します。

写真:9月1日(月)大台ヶ原ドライブウェイから。道路横の急な斜面で餌を食べているメス2匹と小鹿1匹。

写真の真ん中のシカは私達に気づき急斜面を駆け上がっているのですが、あんな細い脚でよくすべり落ちずにいられるな~と驚きました。

※夜になると鹿はドライブウェイに現れやすいようです。急に飛び出してくることもあるので、夜間の運転にはくれぐれもご注意下さい!

写真:10月6日 東大台の歩道を動きまわるタゴガエル。

歩道を歩いていると次々と大台に住むカエル達が現れました。

冬眠に向けての準備に忙しい彼らに、紅葉を楽しむ暇は無さそうです。