吉野熊野国立公園 吉野

606件の記事があります。

2010年03月05日天川小学校出前授業 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

2月25日に天川村の天川小学校で3~6年生を対象に、環境教育の一環として「身近な生き物」を題材に出前授業を行いました。私自身、初めての出前授業で戸惑いばかりでしたが、生徒の皆さんが「身近な生き物」について「楽しく学び」、「本物を見て」、「実感してもらう」ことに重点を置き、野外での活動を中心に行いました。

写真:(左)出前授業の様子、(右)クモの揺りかご

写真右のクモの揺りかごは、この中に小さな子どものクモがたくさん入っています。揺りかごを破き、中から子グモが次々と出てきた時はとても良い反応をもらいました。

授業では、『クイズを解きながら、その答えとなる生き物を校庭で探す』という内容を行いました。クイズの問題を見せた途端に答えが返ってくることが多く、生徒の皆さんの知識には驚かされるばかりでした。しかし!クイズの答えが分かっても、探し出すことに苦戦し、どのような場所に生き物が潜んでいるか、しっかり考えてくれているようでした。探す時には校庭を走り回り、とても楽しく行うことができました。

野外でクイズを行った後は、教室でまとめを行いました。

写真:まとめの様子

まとめでは、季節による生き物の生活方法の変化など、昆虫や植物を例に挙げて説明をしました。野外、まとめともに生徒の皆さんはしっかり話を聞いただき、発言など積極的に参加していただきました。生き物の季節に対する変化を認識し、身の周りにはたくさんの生き物が生活していることを実感していただけたと思います。皆さんの協力のおかげで、無事に終えることができました。終わった後、生徒さんに「楽しかった」と言っていただき、とても嬉しく思いました。

最後までしっかりと話を聞いてくれた生徒の皆さん、お手伝いをして下さった先生方、どうもありがとうございました!!

2月25日に天川村の天川小学校で3~6年生を対象に、環境教育の一環として「身近な生き物」を題材に出前授業を行いました。私自身、初めての出前授業で戸惑いばかりでしたが、生徒の皆さんが「身近な生き物」について「楽しく学び」、「本物を見て」、「実感してもらう」ことに重点を置き、野外での活動を中心に行いました。

写真:(左)出前授業の様子、(右)クモの揺りかご

写真右のクモの揺りかごは、この中に小さな子どものクモがたくさん入っています。揺りかごを破き、中から子グモが次々と出てきた時はとても良い反応をもらいました。

授業では、『クイズを解きながら、その答えとなる生き物を校庭で探す』という内容を行いました。クイズの問題を見せた途端に答えが返ってくることが多く、生徒の皆さんの知識には驚かされるばかりでした。しかし!クイズの答えが分かっても、探し出すことに苦戦し、どのような場所に生き物が潜んでいるか、しっかり考えてくれているようでした。探す時には校庭を走り回り、とても楽しく行うことができました。

野外でクイズを行った後は、教室でまとめを行いました。

写真:まとめの様子

まとめでは、季節による生き物の生活方法の変化など、昆虫や植物を例に挙げて説明をしました。野外、まとめともに生徒の皆さんはしっかり話を聞いただき、発言など積極的に参加していただきました。生き物の季節に対する変化を認識し、身の周りにはたくさんの生き物が生活していることを実感していただけたと思います。皆さんの協力のおかげで、無事に終えることができました。終わった後、生徒さんに「楽しかった」と言っていただき、とても嬉しく思いました。

最後までしっかりと話を聞いてくれた生徒の皆さん、お手伝いをして下さった先生方、どうもありがとうございました!!

2010年02月26日上北山村小学校出前授業【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

前回の中学校に続いて、2月23日に上北山村の小学校にて、出前授業を行いました。生徒の皆さんには環境学習ゲームを参考に作成した、「生きものつながり」のゲームに挑戦していただきました!

まずは、大台ヶ原の「生きものつながり」パズル。

(クリックで拡大↑)

4つのグループに分かれて、9ピースあるパズル(写真右)をそれぞれ完成させてもらいました。ピースには、大台ヶ原に住む動植物が描かれており、それから出ている「つながり」を示した矢印の先に、別の生きものがあてはまる仕組みです。左画像:こまどり→(たべる)→虫につながります。

事務所では「けっこう難しい」との声があったパズルですが、あっという間に完成!さすが~!

パズルが完成したら、ピースに描かれたものと同じ生きものの写真が貼られた缶で、ピラミッドを作ってもらいます。4(グループ)×9(ピース)=大台ヶ原の36の生きものたちが、支え合ってできたピラミッド(写真左)。

ひとつでも引き抜くと・・・崩れてしまいます!(写真右)缶を引き抜いてくれた生徒さんは、思わず「ごめんなさい~!!」

パズルは裏返すと別のパズルに。4つのグループのピースをすべて合わせると、生きものの暮らしと、人間の暮らしとのつながりがわかります。

鹿の肉が食べられるのも、キノコが食べられるのも(注意:大台ヶ原での動植物の採取は禁止されております)、森に住む生きものたちがつながり合って生きているから。

絶滅危惧種など「だけ」を守っていても、残念ながら、つながりは保たれません。生きもの達がつながっている仕組みそのものを守っていくことが重要になってきます。

自分で書いていて、非常に難しいテーマだな~と改めて思います。まずは「生きもののつながりって面白い!」と思ってもらえたら良いなと思いました。

授業を最後までしっかりと聞いてくれた生徒の皆さん、そして今回も授業作りに協力していただいた大台ヶ原ビジターセンターふれあいコーディネーターさん、どうもありがとうございました!

まずは、大台ヶ原の「生きものつながり」パズル。

(クリックで拡大↑)

4つのグループに分かれて、9ピースあるパズル(写真右)をそれぞれ完成させてもらいました。ピースには、大台ヶ原に住む動植物が描かれており、それから出ている「つながり」を示した矢印の先に、別の生きものがあてはまる仕組みです。左画像:こまどり→(たべる)→虫につながります。

事務所では「けっこう難しい」との声があったパズルですが、あっという間に完成!さすが~!

パズルが完成したら、ピースに描かれたものと同じ生きものの写真が貼られた缶で、ピラミッドを作ってもらいます。4(グループ)×9(ピース)=大台ヶ原の36の生きものたちが、支え合ってできたピラミッド(写真左)。

ひとつでも引き抜くと・・・崩れてしまいます!(写真右)缶を引き抜いてくれた生徒さんは、思わず「ごめんなさい~!!」

パズルは裏返すと別のパズルに。4つのグループのピースをすべて合わせると、生きものの暮らしと、人間の暮らしとのつながりがわかります。

鹿の肉が食べられるのも、キノコが食べられるのも(注意:大台ヶ原での動植物の採取は禁止されております)、森に住む生きものたちがつながり合って生きているから。

絶滅危惧種など「だけ」を守っていても、残念ながら、つながりは保たれません。生きもの達がつながっている仕組みそのものを守っていくことが重要になってきます。

自分で書いていて、非常に難しいテーマだな~と改めて思います。まずは「生きもののつながりって面白い!」と思ってもらえたら良いなと思いました。

授業を最後までしっかりと聞いてくれた生徒の皆さん、そして今回も授業作りに協力していただいた大台ヶ原ビジターセンターふれあいコーディネーターさん、どうもありがとうございました!

2010年02月23日春の足音 【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

最近、また一段と暖かくなりましたね。もうすぐそこまで春が来ている気がします。今回は、そんな春を待ちわびていたかの様に顔を出し始めた植物たちをご紹介したいと思います。

吉野自然保護官事務所の周りでは、早々とタネツケバナが花を咲かせていました。まだまだ小さく、よく探さなければ見つからない大きさですが、立派な花を付けています。

タネツケバナは、アブラナ科の植物です。小さな白い花の後には、とても小さいアブラナらしい鞘(さや)に入った種がたくさんできます。

写真:タネツケバナ(アブラナ科:2月23日撮影)

このタネツケバナの他に、「フキノトウ」が顔を覗かせていました。「フキノトウ」を見ると、もうすっかり春気分になってしまいます。

フキノトウは、キク科の「フキ」という植物の蕾(つぼみ)で、葉が展葉(※)する前に出てきます。

※展葉(てんよう):葉が開くこと

写真:フキノトウ(キク科)

さて、随分と春らしくなって来ていますが、春の代名詞・サクラはというと・・・

写真:シロヤマザクラの蕾(吉野山 下千本:2月23日撮影)

暖かな日差しを受け、徐々に膨らんできました!サクラが咲くまでもう一息といった感じです。サクラの開花状況については、今後もお伝えしたいと思います。

最近、また一段と暖かくなりましたね。もうすぐそこまで春が来ている気がします。今回は、そんな春を待ちわびていたかの様に顔を出し始めた植物たちをご紹介したいと思います。

吉野自然保護官事務所の周りでは、早々とタネツケバナが花を咲かせていました。まだまだ小さく、よく探さなければ見つからない大きさですが、立派な花を付けています。

タネツケバナは、アブラナ科の植物です。小さな白い花の後には、とても小さいアブラナらしい鞘(さや)に入った種がたくさんできます。

写真:タネツケバナ(アブラナ科:2月23日撮影)

このタネツケバナの他に、「フキノトウ」が顔を覗かせていました。「フキノトウ」を見ると、もうすっかり春気分になってしまいます。

フキノトウは、キク科の「フキ」という植物の蕾(つぼみ)で、葉が展葉(※)する前に出てきます。

※展葉(てんよう):葉が開くこと

写真:フキノトウ(キク科)

さて、随分と春らしくなって来ていますが、春の代名詞・サクラはというと・・・

写真:シロヤマザクラの蕾(吉野山 下千本:2月23日撮影)

暖かな日差しを受け、徐々に膨らんできました!サクラが咲くまでもう一息といった感じです。サクラの開花状況については、今後もお伝えしたいと思います。

2010年02月19日大峯百選 其の肆(し) 【動物】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

今年の冬は、寒暖の差が激しいですね。早く春が来ないものかと思いを募らせる毎日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

さて今回は「大峯百選 其の肆」として、大峯で見られる動物についてお伝えしたいと思います。

よく見られる動物の代表格は、「ナガレヒキガエル」です。大台ヶ原でもよく見られますが、大峯山系でも雨の日やその翌日など、湿度が高い日によく見られます。じ~っとして動かないと思ったら急に飛び跳ね、着地に失敗してモタモタ・・・という何とも可愛らしい動きで和ませてくれます。皆さんも見かけた際は、じっくり観察してみてください。ゴツゴツした大きな体に似合わず、可愛らしい動きをしてくれるはずです。

写真:(左)ナガレヒキガエル (右)ナガレヒキガエルのおしり

逆に、あまり見られない動物の代表格は「カモシカ」です。カモシカは、ニホンジカとは体毛の色がまったく違う(※)ため、パッと見ただけで判別できます。カモシカは岩場に生息し、単独で活動するため、あまり見る機会がありません。一方、ニホンジカは草原に生息し、集団で活動しています。そのため、よく目にすることができるのです。

(※)カモシカは体毛が灰色をしており、ニホンジカはベージュや濃い茶色をしています。

写真:巡視中(和佐又山)に見かけたカモシカ

優れた自然が残されている国立公園にお越しになった際には、ぜひ動物観察を行ってみてください。思わぬ動物に出会えるかもしれません。

※お願い※

動物を観察する際は、走って近づいたり、大声を出すなど驚かさず、そっと見守って下さい。

今年の冬は、寒暖の差が激しいですね。早く春が来ないものかと思いを募らせる毎日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

さて今回は「大峯百選 其の肆」として、大峯で見られる動物についてお伝えしたいと思います。

よく見られる動物の代表格は、「ナガレヒキガエル」です。大台ヶ原でもよく見られますが、大峯山系でも雨の日やその翌日など、湿度が高い日によく見られます。じ~っとして動かないと思ったら急に飛び跳ね、着地に失敗してモタモタ・・・という何とも可愛らしい動きで和ませてくれます。皆さんも見かけた際は、じっくり観察してみてください。ゴツゴツした大きな体に似合わず、可愛らしい動きをしてくれるはずです。

写真:(左)ナガレヒキガエル (右)ナガレヒキガエルのおしり

逆に、あまり見られない動物の代表格は「カモシカ」です。カモシカは、ニホンジカとは体毛の色がまったく違う(※)ため、パッと見ただけで判別できます。カモシカは岩場に生息し、単独で活動するため、あまり見る機会がありません。一方、ニホンジカは草原に生息し、集団で活動しています。そのため、よく目にすることができるのです。

(※)カモシカは体毛が灰色をしており、ニホンジカはベージュや濃い茶色をしています。

写真:巡視中(和佐又山)に見かけたカモシカ

優れた自然が残されている国立公園にお越しになった際には、ぜひ動物観察を行ってみてください。思わぬ動物に出会えるかもしれません。

※お願い※

動物を観察する際は、走って近づいたり、大声を出すなど驚かさず、そっと見守って下さい。

2010年02月16日上北山村中学校へ出前授業【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

2月8日(月)大台ヶ原の郷、上北山村の中学校にて出前授業を行いました。大台ヶ原地区担当のアクティブ・レンジャーが、この中学校で出前授業を始めてから今年で3回目となりました。

前回は、日本全国の国立公園を紹介し、特に吉野熊野国立公園の大台ヶ原の魅力を生徒の皆さんにお伝えしました。

去年のおさらい:

Q.日本に国立公園は全部で何個ありますか?(答えは日記の最後にあります)

今回はその国立公園に欠かせない「自然の景色」をテーマにしました。素晴らしい!と思う自然の景色とは?まずは生徒の皆さんに質問をしました。↓

大台ヶ原、屋久島、琵琶湖、石見銀山、足尾銅山、吉野杉、秋吉台など、私の予想を超えた渋い場所もたくさん出てきました。「この場所のどこが素晴らしいと思いますか?」という問いに「洞窟がある。」「湖とそこに浮かぶヨットの景色。」「海。」・・・など答えも様々でした。

みんなそれぞれに、自分の思う自然の景色がありました。そういった自然の景色の基盤には、長く時間をかけて形作られた地形があります。そしてそこに成立する気象や生態系が互いに作用しながら、今の私たちが知っている景色になったという話を、大台ヶ原のことを通じてお話しさせていただきました。

自然の素晴らしさとは、理屈で説明することが難しく、今回も授業を作る難しさを感じました。それでも何か少しでも心に残ればいいなと思いつつ、来年も頑張りたいと思います。

授業を聞いてくださった生徒の皆さん、そして一緒に授業を作ってくれた大台ヶ原ビジターセンターのふれあいコーディネーターさん、どうもありがとうございました!

答:29個

前回は、日本全国の国立公園を紹介し、特に吉野熊野国立公園の大台ヶ原の魅力を生徒の皆さんにお伝えしました。

去年のおさらい:

Q.日本に国立公園は全部で何個ありますか?(答えは日記の最後にあります)

今回はその国立公園に欠かせない「自然の景色」をテーマにしました。素晴らしい!と思う自然の景色とは?まずは生徒の皆さんに質問をしました。↓

大台ヶ原、屋久島、琵琶湖、石見銀山、足尾銅山、吉野杉、秋吉台など、私の予想を超えた渋い場所もたくさん出てきました。「この場所のどこが素晴らしいと思いますか?」という問いに「洞窟がある。」「湖とそこに浮かぶヨットの景色。」「海。」・・・など答えも様々でした。

みんなそれぞれに、自分の思う自然の景色がありました。そういった自然の景色の基盤には、長く時間をかけて形作られた地形があります。そしてそこに成立する気象や生態系が互いに作用しながら、今の私たちが知っている景色になったという話を、大台ヶ原のことを通じてお話しさせていただきました。

自然の素晴らしさとは、理屈で説明することが難しく、今回も授業を作る難しさを感じました。それでも何か少しでも心に残ればいいなと思いつつ、来年も頑張りたいと思います。

授業を聞いてくださった生徒の皆さん、そして一緒に授業を作ってくれた大台ヶ原ビジターセンターのふれあいコーディネーターさん、どうもありがとうございました!

答:29個

2010年02月08日大峯百選 其の参 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

少し忘れがちになっている(?)「大峯百選」を復活させたいと思います!(※)

(※)なぜ始めたか・・・など気になる方は「大峯百選 其の壱」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/01/08/index.html)

今回は、吉野山から少し南に移動し、天川村洞川(どろがわ)のご紹介をしたいと思います。天川村洞川は、役行者(えんのぎょうじゃ)が従えていた2匹の鬼、前鬼と後鬼という従者のうち、後鬼の子孫によって開かれたと伝えられています。このことからも分かるように、洞川では役行者に関わる話が数多く残っており、行者さんの宿場がある温泉街など昔ながらの街並みが楽しめる場所でもあります。

この温泉街の少しはずれに、「面不動鍾乳洞(めんふどうしょうにゅうどう)」があります。この鍾乳洞はあまり大きなものではないのですが、「奈良にもこんな所があったのか!!」と思えるほど立派な洞窟(どうくつ)が広がっています。

写真:面不動鍾乳洞内の鍾乳石

この面不動鍾乳洞の入口にある展望台からは洞川を一望でき、修験道の総本山である大峯山寺(おおみねさんじ)が建つ山上ヶ岳も見ることができます。

写真:洞川の街並み(山の合間から見えているのが山上ヶ岳)

洞川の温泉街から山上ヶ岳の登山口に向かう途中には「洞川エコミュージアムセンター」があり、洞川の自然や歴史を学ぶことができます。

この洞川エコミュージアムセンター前からスタートする自然散策路を進んで行くと、「カジカの滝」という名前の小さな滝があります。「カジカ」とは、清流に棲むカジカガエルという、とても美しい声で鳴くカエルに由来します。「カジカの滝」は周りの風景や岩の形から、どこか上品に見え、今にも「カジカガエル」の鳴き声が聞こえて来そうな、とても落ち着ける場所です。

写真:カジカの滝

少し忘れがちになっている(?)「大峯百選」を復活させたいと思います!(※)

(※)なぜ始めたか・・・など気になる方は「大峯百選 其の壱」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2010/01/08/index.html)

今回は、吉野山から少し南に移動し、天川村洞川(どろがわ)のご紹介をしたいと思います。天川村洞川は、役行者(えんのぎょうじゃ)が従えていた2匹の鬼、前鬼と後鬼という従者のうち、後鬼の子孫によって開かれたと伝えられています。このことからも分かるように、洞川では役行者に関わる話が数多く残っており、行者さんの宿場がある温泉街など昔ながらの街並みが楽しめる場所でもあります。

この温泉街の少しはずれに、「面不動鍾乳洞(めんふどうしょうにゅうどう)」があります。この鍾乳洞はあまり大きなものではないのですが、「奈良にもこんな所があったのか!!」と思えるほど立派な洞窟(どうくつ)が広がっています。

写真:面不動鍾乳洞内の鍾乳石

この面不動鍾乳洞の入口にある展望台からは洞川を一望でき、修験道の総本山である大峯山寺(おおみねさんじ)が建つ山上ヶ岳も見ることができます。

写真:洞川の街並み(山の合間から見えているのが山上ヶ岳)

洞川の温泉街から山上ヶ岳の登山口に向かう途中には「洞川エコミュージアムセンター」があり、洞川の自然や歴史を学ぶことができます。

この洞川エコミュージアムセンター前からスタートする自然散策路を進んで行くと、「カジカの滝」という名前の小さな滝があります。「カジカ」とは、清流に棲むカジカガエルという、とても美しい声で鳴くカエルに由来します。「カジカの滝」は周りの風景や岩の形から、どこか上品に見え、今にも「カジカガエル」の鳴き声が聞こえて来そうな、とても落ち着ける場所です。

写真:カジカの滝

2010年02月03日吉野山の節分 【イベント】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

2月3日は節分ですね!節分と聞くと、豆まきと恵方巻きを思い浮かべます。皆さんはどうでしょうか?

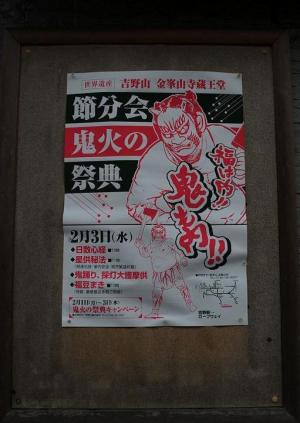

今回は吉野山のちょっと変わった節分についてお伝えしたいと思います。

まず、豆まきの時には「鬼は外、福は内」が親しまれた口上ではないかと思います。しかし、吉野山では「福は内、鬼も内」という福も鬼も受け入れているのです。「鬼も内」という口上で全国から追い払われた鬼たちを迎え入れ、説法により改心させることから言われているようです。この他、天川村でも「鬼は内、福は内」と言われているようです。

大峯地域は「役行者(えんのぎょうじゃ)」が深く関わっている場所で、前鬼(ぜんき)や後鬼(ごき)など、鬼に関連する話が残っています(※)。

(※)2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

写真:吉野山の節分会のポスター

また、この節分会の舞台となる蔵王堂も鮮やかに彩られます。

写真:金峯山寺 蔵王堂(2月2日撮影)

この節分会は、花供懺法会(はなくせんぽうえ)・花供会式(はなくえしき)、蓮華会(れんげえ)・蛙とび行事とあわせて金峯山寺の三大行事の一つとなっています。サクラの季節までもう少しですが、歴史深い吉野山では、意外な、面白い風習や伝説に出会えるかもしれません。皆さんも吉野山そして大峯の歴史をのぞいてみてはいかがでしょうか。その地ならではの発見や昔ながらの行事で、どこか懐かしさを感じる風景が待っているはずです。

2月3日は節分ですね!節分と聞くと、豆まきと恵方巻きを思い浮かべます。皆さんはどうでしょうか?

今回は吉野山のちょっと変わった節分についてお伝えしたいと思います。

まず、豆まきの時には「鬼は外、福は内」が親しまれた口上ではないかと思います。しかし、吉野山では「福は内、鬼も内」という福も鬼も受け入れているのです。「鬼も内」という口上で全国から追い払われた鬼たちを迎え入れ、説法により改心させることから言われているようです。この他、天川村でも「鬼は内、福は内」と言われているようです。

大峯地域は「役行者(えんのぎょうじゃ)」が深く関わっている場所で、前鬼(ぜんき)や後鬼(ごき)など、鬼に関連する話が残っています(※)。

(※)2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

写真:吉野山の節分会のポスター

また、この節分会の舞台となる蔵王堂も鮮やかに彩られます。

写真:金峯山寺 蔵王堂(2月2日撮影)

この節分会は、花供懺法会(はなくせんぽうえ)・花供会式(はなくえしき)、蓮華会(れんげえ)・蛙とび行事とあわせて金峯山寺の三大行事の一つとなっています。サクラの季節までもう少しですが、歴史深い吉野山では、意外な、面白い風習や伝説に出会えるかもしれません。皆さんも吉野山そして大峯の歴史をのぞいてみてはいかがでしょうか。その地ならではの発見や昔ながらの行事で、どこか懐かしさを感じる風景が待っているはずです。

2010年02月02日大台百景9・10「大蛇嵓」【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

早くも10分の1を達成することができました!

(何を達成することができたの?という方は12月24日の日記をどうぞご覧下さい↓)http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/12/952.html

今回は吉野熊野国立公園大台ヶ原の、絶景ポイントをご紹介したいと思います。

大台ヶ原は山頂が平坦で、その山頂を囲む斜面はとても急になっています(プリンの形をイメージしてみて下さい)。その斜面にある絶壁のひとつである「大蛇嵓(だいじゃぐら)」は、山の上の駐車場から歩道を1時間ほど歩いたところにあり、展望がよく絶景ポイントとして多くの方に利用されています。

↑クリックで拡大

9.東大台の大蛇嵓から見るパノラマビュー(11月)

この写真を撮っている場所が大蛇嵓です。すぐ前方には西大台から伸びる山の尾根、そしてそのさらに向こう側には大峯山脈を見ることができます。天候が悪い時は真っ白で何も見えない時も。

10.大蛇嵓から展望を楽しむ(10月)。

紅葉の時期になると、向かいの山が山頂から徐々色付き始めます。山の上側は紅く、下はまだ緑という季節のグラデーションが楽しめます。

---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---

◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山する人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。

◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。

※大台ヶ原ドライブウェイ(4月22日15時まで冬季閉鎖中)、山の上の駐車場も自由にご利用いただけます。

詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!

http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm

(何を達成することができたの?という方は12月24日の日記をどうぞご覧下さい↓)http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/12/952.html

今回は吉野熊野国立公園大台ヶ原の、絶景ポイントをご紹介したいと思います。

大台ヶ原は山頂が平坦で、その山頂を囲む斜面はとても急になっています(プリンの形をイメージしてみて下さい)。その斜面にある絶壁のひとつである「大蛇嵓(だいじゃぐら)」は、山の上の駐車場から歩道を1時間ほど歩いたところにあり、展望がよく絶景ポイントとして多くの方に利用されています。

↑クリックで拡大

9.東大台の大蛇嵓から見るパノラマビュー(11月)

この写真を撮っている場所が大蛇嵓です。すぐ前方には西大台から伸びる山の尾根、そしてそのさらに向こう側には大峯山脈を見ることができます。天候が悪い時は真っ白で何も見えない時も。

10.大蛇嵓から展望を楽しむ(10月)。

紅葉の時期になると、向かいの山が山頂から徐々色付き始めます。山の上側は紅く、下はまだ緑という季節のグラデーションが楽しめます。

---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---

◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山する人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。

◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。

※大台ヶ原ドライブウェイ(4月22日15時まで冬季閉鎖中)、山の上の駐車場も自由にご利用いただけます。

詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!

http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm

2010年01月29日生きものシグナル【イベント】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

1月23日に大阪のきんき環境館にて、「生き物シグナル」というイベントが行われました。自然の中で活動する人々が集まり、日頃感じている自然の「シグナル」情報をみんなで交換しようではないか!というものでした。

私はパネラーの一人として出席させていただきましたが、他のパネラーの皆様の話の面白さに、思わず傍聴席で目を輝かせるお客さんのようになってしまいました。

海、川、山から、鳥の生息地の変化や蝶の渡りの道の変化、魚や水草の大発生などの生き物シグナルが紹介されました。同時に、外来種の問題や、ゴミ問題など、今後の課題もたくさん出てきました。

私からは、普段フィールドにしている大台ヶ原の木の立ち枯れ現象について紹介させていただきました。

写真:2008年8月東大台の正木峠。大台ヶ原で見られる生き物シグナル。

昭和30年代に起きた伊勢湾台風をきっかけに、うっそうとしていた森が今では立ち枯れのササ草原に変わってしまいました。現在、この森林の衰退はシカの食害によっても大きな影響を受けたと考えられています。

今回、このようなイベントに出席できる機会を設けていただいたおかげで、自然の中で感じることのできる「シグナル」とはどのようなものかを垣間見ることができました。この日記でも、そんなシグナルを皆様にお伝えできればと思います。

私はパネラーの一人として出席させていただきましたが、他のパネラーの皆様の話の面白さに、思わず傍聴席で目を輝かせるお客さんのようになってしまいました。

海、川、山から、鳥の生息地の変化や蝶の渡りの道の変化、魚や水草の大発生などの生き物シグナルが紹介されました。同時に、外来種の問題や、ゴミ問題など、今後の課題もたくさん出てきました。

私からは、普段フィールドにしている大台ヶ原の木の立ち枯れ現象について紹介させていただきました。

写真:2008年8月東大台の正木峠。大台ヶ原で見られる生き物シグナル。

昭和30年代に起きた伊勢湾台風をきっかけに、うっそうとしていた森が今では立ち枯れのササ草原に変わってしまいました。現在、この森林の衰退はシカの食害によっても大きな影響を受けたと考えられています。

今回、このようなイベントに出席できる機会を設けていただいたおかげで、自然の中で感じることのできる「シグナル」とはどのようなものかを垣間見ることができました。この日記でも、そんなシグナルを皆様にお伝えできればと思います。

「大台百景」と題して、吉野熊野国立公園大台ヶ原の魅力を、写真を使いながらご紹介してきました。今回はちょっと視点を変えて、夜の大台ヶ原をお伝えしたいと思います。

大台ヶ原の森には外灯がないので、月も出ない日は夜中でもないのに、暗くなるともう真っ暗。視界がきかないので、昼間とは違って森の音を敏感に感じとることができます。風が木の葉をゆらす音、獣が動いた音や、鳴き声など聞こえる音はさまざまです。

そんな中でも、一番目立って聞こえてくるのはシカが出す音ではないでしょうか。

↑クリックで拡大

11.夜のニホンジカ(10月)

ニホンジカは夜になると活発に動きます。「ピュウッ!」という警戒の鳴き声が夜の森に響き渡るなか、シカを発見!光の強いライトをあてると反射した目が驚くほど光ります。

↑クリックで拡大

12.オオナメクジとオオミズアオ(7月)

梅雨の時期になると夜にこんな大きなナメクジを見かけることも(写真左)。建物のまわりでは、この時期に現れる、水色の羽がキレイなオオミズアオが灯りに集まってきます(右)。これも大きくて迫力があります。

そして時々「なんや今のは!?」という音も聞こえてきます。「誰か後ろにいる気がする・・・。足音が聞こえる。」など。自然の中での音というのは、普段聞き慣れないものが多く、人間はそれらを「自分の知っている音」に置き換えようとするので、こういった現象が起こるらしいのですが・・・。

自然と関わっていると、「こんなの初めて見た!」「こんな感覚は初めてだ!」と感じることが皆さんにも沢山あるのではないでしょうか。

---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---

◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山する人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。

◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。

※大台ヶ原ドライブウェイ(4月22日15時まで冬季閉鎖中)、山の上の駐車場も自由にご利用いただけます。

詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!

http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm