吉野熊野国立公園 吉野

606件の記事があります。

2010年07月05日大台百景19・20「大台ヶ原ドライブウェイから①」【利用・施設】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

今回の日記では、「大台百景」と称し、大台ヶ原の魅力を写真を通じてお伝えします。(これまでの大台百景については、ページ右の検索バーに「大台百景」と入力し、GO!をクリック。)

大台ヶ原の山の上の駐車場へと続く大台ヶ原ドライブウェイは、吉野熊野国立公園内にある大峯山脈の「見渡す限り続く大自然」の絶景ポイントにもなっています。

19. 青い夏

澄み切った空と緑の山々に白い雲が流れていきます。町もビルも見当たりません。ここは本当に近畿なのか?と思わず見とれてしまう景色です。

20. 雲海

気温が低い早朝には、雲海が見られることも。

※ご注意※

せっかくの絶景ですが、車でお越しの場合はよそ見運転にならないよう、くれぐれもお気を付けください。

「ヒルクライム大台ヶ原since2001」という上北山村の自転車競技イベントにも、この道が使われています。大台ヶ原の空気を切りながら自転車で登ると、そこから見える壮大な景色との一体感がより一層楽しめます!

ちなみに私は、今年で3度目のヒルクライム出場・完走を果たしました!感動です!!

アクティブ・レンジャー青谷。スタート地点にて

次回は大台ヶ原ドライブウェイから、「秋と冬」の景色をご紹介します。

大台ヶ原の山の上の駐車場へと続く大台ヶ原ドライブウェイは、吉野熊野国立公園内にある大峯山脈の「見渡す限り続く大自然」の絶景ポイントにもなっています。

19. 青い夏

澄み切った空と緑の山々に白い雲が流れていきます。町もビルも見当たりません。ここは本当に近畿なのか?と思わず見とれてしまう景色です。

20. 雲海

気温が低い早朝には、雲海が見られることも。

※ご注意※

せっかくの絶景ですが、車でお越しの場合はよそ見運転にならないよう、くれぐれもお気を付けください。

「ヒルクライム大台ヶ原since2001」という上北山村の自転車競技イベントにも、この道が使われています。大台ヶ原の空気を切りながら自転車で登ると、そこから見える壮大な景色との一体感がより一層楽しめます!

ちなみに私は、今年で3度目のヒルクライム出場・完走を果たしました!感動です!!

アクティブ・レンジャー青谷。スタート地点にて

次回は大台ヶ原ドライブウェイから、「秋と冬」の景色をご紹介します。

2010年07月02日バイケイソウ【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

花は可憐であり、また見る者の心を豊かにしてくれます。自然豊かなこの大台ヶ原でも数々の花たちがその美しい姿で人々を魅了していますが、中には個性豊かな花も存在します。

バイケイソウ

大台ヶ原では、葉は初春から姿を現し、7月頃になると花をつけます。西大台の沢沿いに多く群生しており、毒があるため、シカなどには食べられずにどんどん増えています。

この花、何が個性的かというと、そのニオイです。「牛乳を拭いてそのままにしておいた雑巾のニオイ」「ちょっと失敗した芳香剤のニオイ」など、表現は人それぞれのようですが、確かに独特のニオイを発します。このニオイのおかげで、昔はハエを捕まえるために使われていたとも言われています。

ハエ達はごきげんなご様子。

自然は嗅いで楽しもう!?バイケイソウのニオイが気になってしまった方は、ぜひ嗅いでみてください。

---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---

◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山できる人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。

◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。

※大台ヶ原ドライブウェイ、山の上の駐車場も自由にご利用いただけます。

詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!

http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm

バイケイソウ

大台ヶ原では、葉は初春から姿を現し、7月頃になると花をつけます。西大台の沢沿いに多く群生しており、毒があるため、シカなどには食べられずにどんどん増えています。

この花、何が個性的かというと、そのニオイです。「牛乳を拭いてそのままにしておいた雑巾のニオイ」「ちょっと失敗した芳香剤のニオイ」など、表現は人それぞれのようですが、確かに独特のニオイを発します。このニオイのおかげで、昔はハエを捕まえるために使われていたとも言われています。

ハエ達はごきげんなご様子。

自然は嗅いで楽しもう!?バイケイソウのニオイが気になってしまった方は、ぜひ嗅いでみてください。

---☆大台ヶ原には「西大台」と「東大台」の2つの区域があります☆---

◆西大台・・・「利用調整地区」に指定され、より良い自然環境を守るため、1日に入山できる人数が決められています。入山するには事前に手続きが必要です。

◆東大台・・・西大台と違い、こちらはどなたでも手続きなしで自由に入山することができます。

※大台ヶ原ドライブウェイ、山の上の駐車場も自由にご利用いただけます。

詳しくは、吉野熊野国立公園大台ヶ原ホームページへGO!

http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/odai_top.htm

2010年06月28日渓谷 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

梅雨らしい天気が続いていますね。いかがお過ごしでしょうか。

今回は、梅雨空で曇った(?)気分を晴らすべく、ときに清々しく、ときにしっとりした景色を楽しめる「瀞峡(どろきょう)」についてお伝えします。

瀞峡とは、奈良県、三重県、和歌山県の3県の県境になっている北山川の渓谷で、上流から奥瀞、上瀞、下瀞の3部に分かれています。下の写真はその北山川に掛かっている吊り橋「山彦橋」から撮ったもので、左側は奈良県、右側は三重県になります。

.JPG)

写真:北山川に掛かっている吊り橋「山彦橋」からの風景(写真左側が奈良県、写真右側が三重県)

瀞峡には、「園地(※1)」があり、駐車場、トイレなどが整備され、散策もできるようになっています。また、北山川流域には、国立公園内でも最も規制の厳しい「特別保護地区」に指定されている場所があり、素晴らしい景観を楽しむことができます。

(※1)「園地」については、2009年10月2日「園地 【利用・施設】【動物】」(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/10/02/index.html)をご参照下さい。

写真:瀞峡

瀞峡は奈良県でも最南端部に位置しており、日差しはまるで南国のようです。生えている植物も常緑のカシをはじめ、温暖な地域で見られる種が多いため、なおさら南国気分を味わえます。強い日差しを浴びた瀞峡はとても雄大で清々しく、「見に来て良かった」と思えるまさに絶景です!

晴れの日にはそんな清々しい南国気分を味わえる瀞峡が・・・

雨の日には、とても緑が映え、しっとりした瀞峡に変貌します。雨の瀞峡は、「熊野路ひとり」という歌で『緑の雨が降る』と表現されるほどです。

写真左:晴れの瀞峡、写真右:雨の瀞峡

ぜひ、「南国気分の瀞峡」と「緑の雨が降る瀞峡」を生でご覧いただき、瀞峡のダイナミックさを実感していただければと思います。

梅雨らしい天気が続いていますね。いかがお過ごしでしょうか。

今回は、梅雨空で曇った(?)気分を晴らすべく、ときに清々しく、ときにしっとりした景色を楽しめる「瀞峡(どろきょう)」についてお伝えします。

瀞峡とは、奈良県、三重県、和歌山県の3県の県境になっている北山川の渓谷で、上流から奥瀞、上瀞、下瀞の3部に分かれています。下の写真はその北山川に掛かっている吊り橋「山彦橋」から撮ったもので、左側は奈良県、右側は三重県になります。

写真:北山川に掛かっている吊り橋「山彦橋」からの風景(写真左側が奈良県、写真右側が三重県)

瀞峡には、「園地(※1)」があり、駐車場、トイレなどが整備され、散策もできるようになっています。また、北山川流域には、国立公園内でも最も規制の厳しい「特別保護地区」に指定されている場所があり、素晴らしい景観を楽しむことができます。

(※1)「園地」については、2009年10月2日「園地 【利用・施設】【動物】」(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/10/02/index.html)をご参照下さい。

写真:瀞峡

瀞峡は奈良県でも最南端部に位置しており、日差しはまるで南国のようです。生えている植物も常緑のカシをはじめ、温暖な地域で見られる種が多いため、なおさら南国気分を味わえます。強い日差しを浴びた瀞峡はとても雄大で清々しく、「見に来て良かった」と思えるまさに絶景です!

晴れの日にはそんな清々しい南国気分を味わえる瀞峡が・・・

雨の日には、とても緑が映え、しっとりした瀞峡に変貌します。雨の瀞峡は、「熊野路ひとり」という歌で『緑の雨が降る』と表現されるほどです。

写真左:晴れの瀞峡、写真右:雨の瀞峡

ぜひ、「南国気分の瀞峡」と「緑の雨が降る瀞峡」を生でご覧いただき、瀞峡のダイナミックさを実感していただければと思います。

2010年06月25日大台ヶ原の歩道【利用・施設】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

大台ヶ原の東側の区域「東大台」には、利用者の方が歩きやすいよう木道や階段が設置されています。その中で、日出ヶ岳(山頂1695mほど)へと登る階段は、上から見ると段差が分かりづらく、特に下る時に足を踏み外す心配があることから、段差が見やすくなるよう段の先にペンキが塗られています。

この階段、日々雨風や摩擦にさらされ、色が落ちてきたので、先日パークボランティアの皆さんに色塗り作業をしていただきました。

ただペンキを塗る作業・・・と思うなかれ。山での作業というのはなかなか手間がかかります。

まずは車も通れない歩道をペンキや水やお弁当を担いで作業場所まで歩きます。ビジターセンターから作業場所までは30分。忘れ物をしようものなら往復で1時間かかってしまうのです。昔から忘れ物の多い私の代わりに「○○持った?」とボランティアさんがしっかりと持ち物確認!

忘れものナシ!天気ヨシ!というわけで作業開始です。

左側がペンキを塗る前。右が塗った後です。段差がよくわかるようになりました。

ペンキを塗りは、手際よく作業を行います。

突然、霧が出てきた・・・急げ~!山での作業は天気との調整が難しくもあります。

こうして日出ヶ岳へと登る階段もより安全になりました。大台ヶ原にお越しの際には、歩きやすくなった階段をぜひご利用ください。作業していただいた皆さん、どうもありがとうございました!

この階段、日々雨風や摩擦にさらされ、色が落ちてきたので、先日パークボランティアの皆さんに色塗り作業をしていただきました。

ただペンキを塗る作業・・・と思うなかれ。山での作業というのはなかなか手間がかかります。

まずは車も通れない歩道をペンキや水やお弁当を担いで作業場所まで歩きます。ビジターセンターから作業場所までは30分。忘れ物をしようものなら往復で1時間かかってしまうのです。昔から忘れ物の多い私の代わりに「○○持った?」とボランティアさんがしっかりと持ち物確認!

忘れものナシ!天気ヨシ!というわけで作業開始です。

左側がペンキを塗る前。右が塗った後です。段差がよくわかるようになりました。

ペンキを塗りは、手際よく作業を行います。

突然、霧が出てきた・・・急げ~!山での作業は天気との調整が難しくもあります。

こうして日出ヶ岳へと登る階段もより安全になりました。大台ヶ原にお越しの際には、歩きやすくなった階段をぜひご利用ください。作業していただいた皆さん、どうもありがとうございました!

2010年06月23日大峯百選 其の玖 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

吉野では梅雨入りをしてから、なかなか気持ちの良い天気に恵まれていません。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

今回は、梅雨のムシムシする暑さをちょっと和らげる(?)下北山村の前鬼三重滝についてお伝えしたいと思います。以前の日記(※)でもお伝えしたように、この三重滝に通じる登山道は大峯の豊かな自然、中でも「水」について間近で感じられる場所です。

(※)「前鬼三重滝」って何て読むの?前鬼って?と思われた方は、

2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい!

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

登山道へは、国道169号線のバス停「前鬼口」(奈良県吉野郡下北山村)から入ります。「前鬼口」からこの登山道の拠点の一つとなる「小仲坊(おなかぼう)」に至るまでの間に、見応え十分な「不動七重滝(ふどうななえのたき)」を見ることができます。

写真:不動七重滝

小仲坊から三重滝に向かう途中には、「垢離取場(こりとりば)」があります。ここは、行者さんが「行(ぎょう)」を行う場所のようです。水が透き通っていてとても綺麗な淵です。

※ここは沢を横切るように登山道が通っていますので、雨の日、その翌日など増水の危険がある場合は特にご注意下さい。

写真:垢離取場

奥へ進んで行くと、お目当ての「三重滝(みかさねのたき)」が現れます。ここでは、流れ落ちる水に触れることができるほど、滝に近づくことができます。

写真:三重滝

三重滝では、大峯の「水がつくる風景」を堪能することができます。これから夏本番がやってきますが、前鬼で涼しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

近々この登山道の巡視に行く予定ですので、歩道の状況、見頃の植物などをお伝えできればと思います。

※注意※

三重滝の登山道では、湿度が高い日(雨の日・翌日など)には「ヤマビル」が出ます。晴れの日も油断はできないので、ヒル対策をして出掛けられることをお勧めします。

吉野では梅雨入りをしてから、なかなか気持ちの良い天気に恵まれていません。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

今回は、梅雨のムシムシする暑さをちょっと和らげる(?)下北山村の前鬼三重滝についてお伝えしたいと思います。以前の日記(※)でもお伝えしたように、この三重滝に通じる登山道は大峯の豊かな自然、中でも「水」について間近で感じられる場所です。

(※)「前鬼三重滝」って何て読むの?前鬼って?と思われた方は、

2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい!

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

登山道へは、国道169号線のバス停「前鬼口」(奈良県吉野郡下北山村)から入ります。「前鬼口」からこの登山道の拠点の一つとなる「小仲坊(おなかぼう)」に至るまでの間に、見応え十分な「不動七重滝(ふどうななえのたき)」を見ることができます。

写真:不動七重滝

小仲坊から三重滝に向かう途中には、「垢離取場(こりとりば)」があります。ここは、行者さんが「行(ぎょう)」を行う場所のようです。水が透き通っていてとても綺麗な淵です。

※ここは沢を横切るように登山道が通っていますので、雨の日、その翌日など増水の危険がある場合は特にご注意下さい。

写真:垢離取場

奥へ進んで行くと、お目当ての「三重滝(みかさねのたき)」が現れます。ここでは、流れ落ちる水に触れることができるほど、滝に近づくことができます。

写真:三重滝

三重滝では、大峯の「水がつくる風景」を堪能することができます。これから夏本番がやってきますが、前鬼で涼しいひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

近々この登山道の巡視に行く予定ですので、歩道の状況、見頃の植物などをお伝えできればと思います。

※注意※

三重滝の登山道では、湿度が高い日(雨の日・翌日など)には「ヤマビル」が出ます。晴れの日も油断はできないので、ヒル対策をして出掛けられることをお勧めします。

2010年06月17日近畿自然歩道 【その他】【植物】【動物】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

近畿地方は6月13日頃に梅雨入りしたようで、吉野ではすっきりしない天気が続いています。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。

6月15日に施設の点検をするため、奈良県天川村(洞川)の近畿自然歩道の巡視に行ってきました。

この日も梅雨らしいどんよりとした天気でしたが、活発に活動する動物や瑞々しい植物を見ることができました。

写真:水面を見つめるカワガラス(赤円の中にいます。カワガラス科;6月15日撮影)

写真:開花中のフタリシズカ(センリョウ科;6月15日撮影)

上の写真の「フタリシズカ」の名前の由来は、静御前とその霊が舞う姿を喩えたことから来ているようです。フタリシズカの花は、花弁(花びら)がなく、あまり花らしくありませんが、森の中でひっそりと咲いている様は、確かに「舞っている」ような印象を受けます。

洞川の近畿自然歩道は山上川に面しているため、ゲンジボタルを見ることもできます。洞川は標高が高いため、毎年平地よりも少し遅い6月下旬~7月上旬に見られます。急に暑くなったり寒くなったりしている今年はどうなるでしょうか。

~お知らせ~

現在、近畿自然歩道の補修工事を行っており、一部通行止めになっています(迂回路があります)。皆さんが安全に近畿自然歩道を楽しんでいただくための工事ですので、迂回路の通行にご理解とご協力をお願いいたします。

通行止め区間:ごろごろ茶屋の対岸付近

通行止め期間:6月1日~7月30日

一部通行止めにはなっていますが、蟷螂の岩屋(とうろうのいわや)やカジカの滝など、近畿自然歩道の見どころはしっかりと見ることができますので、ご安心ください!

写真:通行止め看板(6月15日撮影)

近畿地方は6月13日頃に梅雨入りしたようで、吉野ではすっきりしない天気が続いています。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。

6月15日に施設の点検をするため、奈良県天川村(洞川)の近畿自然歩道の巡視に行ってきました。

この日も梅雨らしいどんよりとした天気でしたが、活発に活動する動物や瑞々しい植物を見ることができました。

写真:水面を見つめるカワガラス(赤円の中にいます。カワガラス科;6月15日撮影)

写真:開花中のフタリシズカ(センリョウ科;6月15日撮影)

上の写真の「フタリシズカ」の名前の由来は、静御前とその霊が舞う姿を喩えたことから来ているようです。フタリシズカの花は、花弁(花びら)がなく、あまり花らしくありませんが、森の中でひっそりと咲いている様は、確かに「舞っている」ような印象を受けます。

洞川の近畿自然歩道は山上川に面しているため、ゲンジボタルを見ることもできます。洞川は標高が高いため、毎年平地よりも少し遅い6月下旬~7月上旬に見られます。急に暑くなったり寒くなったりしている今年はどうなるでしょうか。

~お知らせ~

現在、近畿自然歩道の補修工事を行っており、一部通行止めになっています(迂回路があります)。皆さんが安全に近畿自然歩道を楽しんでいただくための工事ですので、迂回路の通行にご理解とご協力をお願いいたします。

通行止め区間:ごろごろ茶屋の対岸付近

通行止め期間:6月1日~7月30日

一部通行止めにはなっていますが、蟷螂の岩屋(とうろうのいわや)やカジカの滝など、近畿自然歩道の見どころはしっかりと見ることができますので、ご安心ください!

写真:通行止め看板(6月15日撮影)

2010年06月16日自然再生の取り組み【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

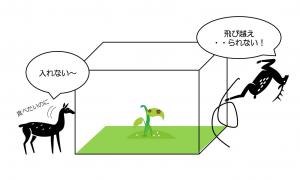

大台ヶ原では、数が増えすぎたシカの食害による森の衰退が叫ばれています。しかしそれが一体どれほどのものなのか、なかなか自分の目で見ることはできません。

増えすぎたシカは、森にどれほどの影響を与えているのでしょうか?

大台ヶ原には、シカから守りたい植生がある場所などを中心に、防鹿柵(ぼうろくさく)と呼ばれる柵を設置しています。周辺をぐるりと囲まれた植物たちは、シカに食べられず、踏まれず、人間にも踏み荒らされない、保護された状態となります。

図:防鹿柵の図

ここで問題!

シカは柵の中に入ることができません。この状態をしばらく続けてみることにしました。さて柵の内と外で、どのような変化が現れるでしょうか?

こたえ

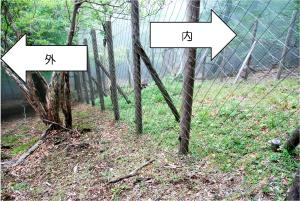

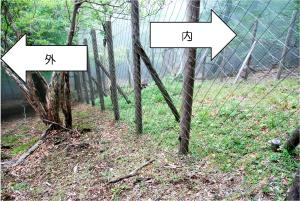

写真:柵の内と外の比較

柵の内側と外側で、面白いほどくっきりと緑の境界線ができています。シカがいない状態(内)と、いすぎる状態(外)とではこのような差が現れるのですね。

この柵は、大木が倒れた跡を囲ったもので、日当たりの良いこの場所には、ブナやミズナラを始め色々な種類の植物が育っています。

写真:柵の内側の様子。若い木々が目立ちます。

シカの影響をなくすと森はどのように戻っていくのか?という問いの答えが出るのは、まだまだ先のことのようです。

現在は、このような取り組みが始まって数年くらいの初期段階のことが、ようやく分かり始めてきたところです。自然を知るには本当に長い時間が必要なのですね。

増えすぎたシカは、森にどれほどの影響を与えているのでしょうか?

大台ヶ原には、シカから守りたい植生がある場所などを中心に、防鹿柵(ぼうろくさく)と呼ばれる柵を設置しています。周辺をぐるりと囲まれた植物たちは、シカに食べられず、踏まれず、人間にも踏み荒らされない、保護された状態となります。

図:防鹿柵の図

ここで問題!

シカは柵の中に入ることができません。この状態をしばらく続けてみることにしました。さて柵の内と外で、どのような変化が現れるでしょうか?

こたえ

写真:柵の内と外の比較

柵の内側と外側で、面白いほどくっきりと緑の境界線ができています。シカがいない状態(内)と、いすぎる状態(外)とではこのような差が現れるのですね。

この柵は、大木が倒れた跡を囲ったもので、日当たりの良いこの場所には、ブナやミズナラを始め色々な種類の植物が育っています。

写真:柵の内側の様子。若い木々が目立ちます。

シカの影響をなくすと森はどのように戻っていくのか?という問いの答えが出るのは、まだまだ先のことのようです。

現在は、このような取り組みが始まって数年くらいの初期段階のことが、ようやく分かり始めてきたところです。自然を知るには本当に長い時間が必要なのですね。

2010年06月10日陀羅尼助 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

突然ですが、皆さんは「陀羅尼助」というものをご存じでしょうか。

今回は、この「陀羅尼助」についてご紹介したいと思います。

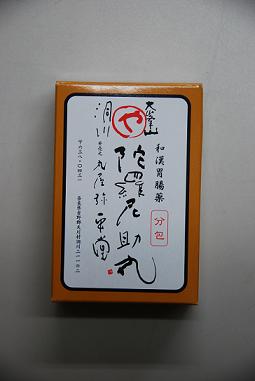

『陀羅尼助』は、「だらにすけ」と読み、和薬の元祖と言われる胃腸薬で、この陀羅尼助にも、大峯と関係が深い「役行者(えんのぎょうじゃ)」が深く関係していると伝えられています。

役行者は、その高弟「前鬼(ぜんき)」と「後鬼(ごき)」の内、「後鬼」に陀羅尼助の製法を伝授したと言われています。「後鬼」の子孫によって繁栄したと言い伝えられている天川村洞川(どろがわ)で陀羅尼助のお店を数多く見られるのはそのためでしょうか(※)。

(※)「前鬼」については、2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

修験の開祖と言われる「役行者」が関係していることもあり、「陀羅尼助」は行者の方々によって日本各地に伝えられていったようです。例えば山陰の「練熊」、四国の「陀羅尼薬」などは、「陀羅尼助」が別名の薬として広がっていったものと言われています。

陀羅尼助は、「キハダ」というミカン科の落葉高木を原料としています。「キハダ」は、『だらにすけは腹よりはまず顔にきき』という川柳があるように、「あまりに苦く、口に入れた途端にまず顔をしかめてしまう」ほど強烈な苦みがあります。私も一度だけ「キハダ」を煮詰めたものをいただいたことがあるのですが、川柳のとおり、顔をしかめてしまいました。しかし、錠剤になってしまえば、陀羅尼助は子どもから大人まで使える万能胃腸薬です。

写真:吉野自然保護官事務所の救急箱にも入っている「陀羅尼助」

『大峯の山々には古くからの歴史がある』ということはわかっているつもりでしたが、山だけでなく、人々の生活の中にも昔からの知恵や歴史がしっかりと残っているんだなぁ・・・と改めて実感しました。皆さんも吉野町や天川村にいらっしゃった際には、「陀羅尼助」を探してみてはいかがでしょうか。看板やお店の多さに驚くはずです。

突然ですが、皆さんは「陀羅尼助」というものをご存じでしょうか。

今回は、この「陀羅尼助」についてご紹介したいと思います。

『陀羅尼助』は、「だらにすけ」と読み、和薬の元祖と言われる胃腸薬で、この陀羅尼助にも、大峯と関係が深い「役行者(えんのぎょうじゃ)」が深く関係していると伝えられています。

役行者は、その高弟「前鬼(ぜんき)」と「後鬼(ごき)」の内、「後鬼」に陀羅尼助の製法を伝授したと言われています。「後鬼」の子孫によって繁栄したと言い伝えられている天川村洞川(どろがわ)で陀羅尼助のお店を数多く見られるのはそのためでしょうか(※)。

(※)「前鬼」については、2009年6月2日 「自然と歴史 【利用・施設】」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2009/06/02/index.html)

修験の開祖と言われる「役行者」が関係していることもあり、「陀羅尼助」は行者の方々によって日本各地に伝えられていったようです。例えば山陰の「練熊」、四国の「陀羅尼薬」などは、「陀羅尼助」が別名の薬として広がっていったものと言われています。

陀羅尼助は、「キハダ」というミカン科の落葉高木を原料としています。「キハダ」は、『だらにすけは腹よりはまず顔にきき』という川柳があるように、「あまりに苦く、口に入れた途端にまず顔をしかめてしまう」ほど強烈な苦みがあります。私も一度だけ「キハダ」を煮詰めたものをいただいたことがあるのですが、川柳のとおり、顔をしかめてしまいました。しかし、錠剤になってしまえば、陀羅尼助は子どもから大人まで使える万能胃腸薬です。

写真:吉野自然保護官事務所の救急箱にも入っている「陀羅尼助」

『大峯の山々には古くからの歴史がある』ということはわかっているつもりでしたが、山だけでなく、人々の生活の中にも昔からの知恵や歴史がしっかりと残っているんだなぁ・・・と改めて実感しました。皆さんも吉野町や天川村にいらっしゃった際には、「陀羅尼助」を探してみてはいかがでしょうか。看板やお店の多さに驚くはずです。

2010年06月07日花の咲く年、咲かない年【植物・動物】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

大台ヶ原では6月に「シロヤシオ(ゴヨウツツジ)」と呼ばれる白いツツジが見頃を迎えます。この時期にあわせて、先日パークボランティアさんによる自然観察会を行いましたが、今年は5月に訪れた寒気の影響か、花の時期が遅れていました。

それだけでなく「標高の高い場所は、つぼみの数も少ないね。」という情報が!

気温や環境の変化の影響を受けてなのか、たくさん花をつける年や、そうでない年があるようです。

植物は、いのちをつなぐために、時にはたくさん花をつけて実を落としたり、時には花をつけずにエネルギーを蓄えたりして、自ら調整しているのでしょうか。そう考えると、花をつけない木も「いじらしい!」と思えてきます。

シロヤシオの花

シロヤシオが休憩をとっている(?)代わりに、赤いヤマツツジやピンク色のアケボノツツジが満開で迎えてくれました。

ヤマツツジの花

☆---☆---☆ 大台ヶ原ツツジの花開状況 6月7日現在 ☆---☆---☆

○シロヤシオ :東大台シオカラ谷・牛石ヶ原、西大台

○ヤマツツジ :東大台シオカラ谷、大台ヶ原ドライブウェイ

○アケボノツツジ:東大台シオカラ谷・大蛇嵓、西大台

※西大台に入るには事前に手続きが必要です。

詳しくは吉野熊野国立公園大台ヶ原HP西大台利用調整地区↓http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/west_odai/enter.html

その他の自然情報や詳しい開花状況は、大台ヶ原ビジターセンター(TEL:0735-54-2510)へお問い合わせください!

それだけでなく「標高の高い場所は、つぼみの数も少ないね。」という情報が!

気温や環境の変化の影響を受けてなのか、たくさん花をつける年や、そうでない年があるようです。

植物は、いのちをつなぐために、時にはたくさん花をつけて実を落としたり、時には花をつけずにエネルギーを蓄えたりして、自ら調整しているのでしょうか。そう考えると、花をつけない木も「いじらしい!」と思えてきます。

シロヤシオの花

シロヤシオが休憩をとっている(?)代わりに、赤いヤマツツジやピンク色のアケボノツツジが満開で迎えてくれました。

ヤマツツジの花

☆---☆---☆ 大台ヶ原ツツジの花開状況 6月7日現在 ☆---☆---☆

○シロヤシオ :東大台シオカラ谷・牛石ヶ原、西大台

○ヤマツツジ :東大台シオカラ谷、大台ヶ原ドライブウェイ

○アケボノツツジ:東大台シオカラ谷・大蛇嵓、西大台

※西大台に入るには事前に手続きが必要です。

詳しくは吉野熊野国立公園大台ヶ原HP西大台利用調整地区↓http://c-kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/west_odai/enter.html

その他の自然情報や詳しい開花状況は、大台ヶ原ビジターセンター(TEL:0735-54-2510)へお問い合わせください!

皆さん、こんにちは。

今年の秋、愛知県名古屋市で第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)が開催されます。明日は、そのCOP10開催100日前!!ということで、私の大好きな昆虫を題材に「生物多様性」についてお伝えします。

下の写真は、吉野熊野国立公園でよく見かけるルリセンチコガネです。皆さんは、ルリセンチコガネが何を食べているかご存じですか?

(成虫の大きさは14㎜~22㎜)

答えは、ニホンジカやカモシカなど(たまに人間のも・・・)の「糞」なのです!

こんな綺麗な色からは想像できないものを食べています。成虫は腐ったキノコや動物の死骸なども食べますが、幼虫は糞のみを食べて成長します。糞を食べるこの昆虫がいるおかげで、森の中が「見渡す限り糞だらけ」にならないのです。逆に言うと、ニホンジカやカモシカがいて糞をしてもらわなくては、ルリセンチコガネは生息できないのです。そして、ニホンジカやカモシカが生きるためには、木の葉や草など食べ物が豊富になくてはなりません。

ルリセンチコガネの食料を生産中(?)のニホンジカ

このように生き物は、他の生物と関わり合いながら生きています。

このつながりのどこかが絶滅などで途切れてしまったり、ある種が急激に増えたり減ったりすると、生態系のバランスが崩れてしまいます。

(左上:青色、右上:緑色、下:青色で縁が緑)

また上の写真の様に、同じルリセンチコガネでも、個体ごとにわずかに違いがあります。自分と全く同じ人がいないのと同じです。

これが遺伝子の多様性です。

ルリセンチコガネの種名は、「オオセンチコガネ」と言います。オオセンチコガネは全国に分布し、赤色(紫色)や緑色、青色という具合に様々な色をしています。日本全国どこを探しても、青色の個体ばかりの地域は、奈良県南部を含む紀伊半島の限られた地域だけです。この地域で見られる青色のオオセンチコガネをルリセンチコガネと呼んでいるのです。

このように、地域によって固有の遺伝子の多様性も見られます。

昆虫は、皆さんの周りのどこででも観察できるのが魅力の一つです。この小さな住人たちを探し、何を食べているか、どこに卵を生んでいるか、天敵はどんな生き物か・・・探ってみてはいかがでしょうか。ぜひ、この小さな住人たちに目を向け、皆さんの五感を使って生物多様性を実感していただきたいと思います!