瀬戸内海国立公園 神戸

171件の記事があります。

2014年01月24日冬の浜甲子園鳥獣保護区へ

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

やはり1月下旬ともなると冷え込みがいっそう厳しくなりますね。神戸では1月中旬に2回程雪が降り、六甲山頂はキレイに雪化粧されていたようです。近いうちに六甲山に赴く予定があるので、その日も雪景色になっていたらいいなと思っております、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆さん、雪はお好きですか?

冬は寒いのであまり外出されない方も多いかもしれません。ですが、冬だからこそやってくる来客もあるので、お天気の良い日には暖かい服装で表へ出るのもおススメですよ。特に湖や海岸へ。

といいますのも、この時期は越冬や渡りに来ている鳥が多く見られるからです。あと、これは個人的意見ですが、海や湖の水面でプカプカしているカモたちを見ると和みます。案外お風呂にラバー・ダックがあるのはこれが原点かもしれないなとこの間、浜甲子園朝中保護区のカモたちを眺めながら思いました。

浜甲子園のカモたち

ハマシギも一羽チョロチョロとエサ探しをしていました。こちらは旅鳥なので、通常は秋に日本を訪れそのまま最終越冬地の中国南部まで渡りを続けるのですが・・・もう真冬なのでこの子はこれから移動することはなさそうですね。群れにおいてけぼりにされたのか、はたまた気まぐれで近畿で越冬することにしたのか、話が出来るものなら理由を聞いてみたいものです。

ハマシギ(撮影距離が遠かったので画像が粗いです)

さて定番の冬鳥を挙げるならユリカモメでしょうか。赤い脚がチャームポイントです。そういえば東京には「ゆりかもめ」という名前の路線がありますね。ユリカモメが東京都民の鳥だったからだそうですが、ではユリカモメってそもそもなんで百合鴎と呼ばれているのでしょう?

ちょっとグーグル先生に尋ねてみましたが、諸説あるようです。百合を連想するからユリカモメ、入江から来ることからイリエカモメがなまってユリカモメになった、あるいは海から大分内陸の方(奥地=ユリ)まで来るからユリカモメ等々。結局はっきりしたことは分からなさそうですが、それよりもう少し興味深いのが、ユリカモメ=ミヤコドリ疑惑説です。

日本古典ではミヤコドリという鳥の事が所々出てくるのですが、現在ミヤコドリと呼ばれている鳥を指しているのか、それともユリカモメを指しているのか、正確なことは分からないようです。おそらく会話や本などで「水辺にいて、白くて赤いクチバシで、京では見かけない鳥」などのキーワードからその条件にあてはまる鳥を見当した結果、大体同じ大きさ水辺にいる異なる鳥が混同されてしまったのではないかと私は考えております。

このように諸説あれども実際どの生物を指していたのかはっきりとは知られていない(というより知りようのない)例は案外とあるもので、秋の七草「朝貌の花」も、実際はアサガオを指しているのかキキョウを指しているのか、話が割れています。一般的にはキキョウが秋の七草として受け入れられているようですが。

またムジナという言葉も、アナグマやタヌキ、ハクビシンなどを総称してムジナだったり、アナグマだけを指していたり、タヌキだったりと、地方によって現在も呼び方が異なったりしていますね。

今では写真や詳細な図解、生態が記載された図鑑もあればネットもあるので、そうそう混同されることはないのでしょうが、昔なら別の地方から来た人たちが出会い、たまたま同じ動物を見て「あれは●●だ」、「いやあれは▲▲という動物だ」といってカンカンガクガクの議論を重ねていたのかもしれませんね。

ややまとまりのない日記になりましたが、皆様また次回まで☆

冬は寒いのであまり外出されない方も多いかもしれません。ですが、冬だからこそやってくる来客もあるので、お天気の良い日には暖かい服装で表へ出るのもおススメですよ。特に湖や海岸へ。

といいますのも、この時期は越冬や渡りに来ている鳥が多く見られるからです。あと、これは個人的意見ですが、海や湖の水面でプカプカしているカモたちを見ると和みます。案外お風呂にラバー・ダックがあるのはこれが原点かもしれないなとこの間、浜甲子園朝中保護区のカモたちを眺めながら思いました。

浜甲子園のカモたち

ハマシギも一羽チョロチョロとエサ探しをしていました。こちらは旅鳥なので、通常は秋に日本を訪れそのまま最終越冬地の中国南部まで渡りを続けるのですが・・・もう真冬なのでこの子はこれから移動することはなさそうですね。群れにおいてけぼりにされたのか、はたまた気まぐれで近畿で越冬することにしたのか、話が出来るものなら理由を聞いてみたいものです。

ハマシギ(撮影距離が遠かったので画像が粗いです)

さて定番の冬鳥を挙げるならユリカモメでしょうか。赤い脚がチャームポイントです。そういえば東京には「ゆりかもめ」という名前の路線がありますね。ユリカモメが東京都民の鳥だったからだそうですが、ではユリカモメってそもそもなんで百合鴎と呼ばれているのでしょう?

ちょっとグーグル先生に尋ねてみましたが、諸説あるようです。百合を連想するからユリカモメ、入江から来ることからイリエカモメがなまってユリカモメになった、あるいは海から大分内陸の方(奥地=ユリ)まで来るからユリカモメ等々。結局はっきりしたことは分からなさそうですが、それよりもう少し興味深いのが、ユリカモメ=ミヤコドリ疑惑説です。

日本古典ではミヤコドリという鳥の事が所々出てくるのですが、現在ミヤコドリと呼ばれている鳥を指しているのか、それともユリカモメを指しているのか、正確なことは分からないようです。おそらく会話や本などで「水辺にいて、白くて赤いクチバシで、京では見かけない鳥」などのキーワードからその条件にあてはまる鳥を見当した結果、大体同じ大きさ水辺にいる異なる鳥が混同されてしまったのではないかと私は考えております。

このように諸説あれども実際どの生物を指していたのかはっきりとは知られていない(というより知りようのない)例は案外とあるもので、秋の七草「朝貌の花」も、実際はアサガオを指しているのかキキョウを指しているのか、話が割れています。一般的にはキキョウが秋の七草として受け入れられているようですが。

またムジナという言葉も、アナグマやタヌキ、ハクビシンなどを総称してムジナだったり、アナグマだけを指していたり、タヌキだったりと、地方によって現在も呼び方が異なったりしていますね。

今では写真や詳細な図解、生態が記載された図鑑もあればネットもあるので、そうそう混同されることはないのでしょうが、昔なら別の地方から来た人たちが出会い、たまたま同じ動物を見て「あれは●●だ」、「いやあれは▲▲という動物だ」といってカンカンガクガクの議論を重ねていたのかもしれませんね。

ややまとまりのない日記になりましたが、皆様また次回まで☆

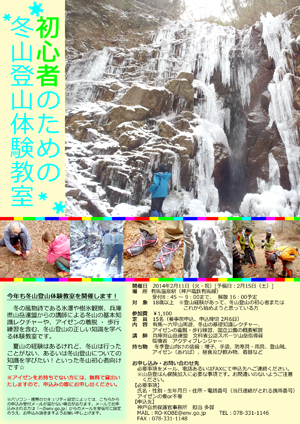

2014年01月09日[申込み締切りました]☆イベント告知 2月11日 初心者のための冬

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

AR日記をご覧の皆様

いつもAR日記をご愛読いただきありがとうございます!

大変申し訳ございませんが、「初心者のための冬山体験登山教室」は定員に達しましたので、申込みを締切りさせて頂きました。

沢山のお申込みありがとうございました。

ぜひまた別の機会にご参加いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

神戸自然保護官事務所

多賀

新年あけましておめでとうございます!

摩耶詣のお馬さん(ちょっと時期は違いますが)

昨年はAR日記をご愛読いただきまして誠にありがとうございました。

今年も宜しくお願いいたします。

皆様は良い年末年始をすごされたでしょうか。

神戸自然保護官事務所の多賀は実家に戻ったり初詣へいったりと典型的な休暇を過ごさせて頂きました。

それでは初日記に、初イベント告知です☆

今年も開催しますよ!「初心者のための冬山登山体験教室」を!

開催日2月11日(火・祝) 9:00~16:00

[予備日として2月15日(土)]

このイベントでは六甲山系の有馬側で氷瀑・樹氷を観察しつつ、冬山登山の基礎を学ぶ内容になっています。冬山登山の基礎知識、アイゼンのつけ方から安全な歩行方法の解説、実際の歩行練習もありますので、登山を始めたけど冬山はまだ行ったことがない、あるいは冬山登山は初心者でもう少し練習したい!といった方々におススメです。

兵庫県山岳連盟から講師を2名お招きしますので、この機会に冬山の基礎について色々質問できますよ。毎度ながら私からも国立公園のお話をさせて頂きます。

ちなみにアイゼンをお持ちでない方には無料で貸出いたします♪

申込みの際にアイゼンが必要か不要かお伝えくださいね。

イベントの詳細や参加費、申し込み方法などについては以下のリンクからご確認ください!

↓↓をクリック

六甲山大学HP 「初心者のための冬山登山体験教室」

どうぞお気軽にご参加くださいませ。

宜しくお願いします☆

いつもAR日記をご愛読いただきありがとうございます!

大変申し訳ございませんが、「初心者のための冬山体験登山教室」は定員に達しましたので、申込みを締切りさせて頂きました。

沢山のお申込みありがとうございました。

ぜひまた別の機会にご参加いただければ幸いです。

宜しくお願い致します。

神戸自然保護官事務所

多賀

新年あけましておめでとうございます!

摩耶詣のお馬さん(ちょっと時期は違いますが)

昨年はAR日記をご愛読いただきまして誠にありがとうございました。

今年も宜しくお願いいたします。

皆様は良い年末年始をすごされたでしょうか。

神戸自然保護官事務所の多賀は実家に戻ったり初詣へいったりと典型的な休暇を過ごさせて頂きました。

それでは初日記に、初イベント告知です☆

今年も開催しますよ!「初心者のための冬山登山体験教室」を!

開催日2月11日(火・祝) 9:00~16:00

[予備日として2月15日(土)]

このイベントでは六甲山系の有馬側で氷瀑・樹氷を観察しつつ、冬山登山の基礎を学ぶ内容になっています。冬山登山の基礎知識、アイゼンのつけ方から安全な歩行方法の解説、実際の歩行練習もありますので、登山を始めたけど冬山はまだ行ったことがない、あるいは冬山登山は初心者でもう少し練習したい!といった方々におススメです。

兵庫県山岳連盟から講師を2名お招きしますので、この機会に冬山の基礎について色々質問できますよ。毎度ながら私からも国立公園のお話をさせて頂きます。

ちなみにアイゼンをお持ちでない方には無料で貸出いたします♪

申込みの際にアイゼンが必要か不要かお伝えくださいね。

イベントの詳細や参加費、申し込み方法などについては以下のリンクからご確認ください!

↓↓をクリック

六甲山大学HP 「初心者のための冬山登山体験教室」

どうぞお気軽にご参加くださいませ。

宜しくお願いします☆

2013年12月11日冬とヒイラギと魔除け

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

事務所の窓から見えていたルミナリエが終わり、いよいよ12月も後半に入ったことを実感しております。神戸自然保護官事務所の多賀です。皆様はライトアップお好きでしょうか?

ライトアップといえば、海を越えたアメリカでは、クリスマスは家単位でライトアップ大合戦が行われるそうです。一度は見てみたいものですね。私はクリスマスの時期の装飾ですと、いつもヒイラギのトゲトゲした緑の葉っぱと、対照的な赤い実を思い出します。

残念ながら手元にあったのは、先日の葉脈しおり作成で余った茶色いヒイラギの葉脈でしたが・・・(苦笑)

さて、子供の頃から、なぜクリスマスにヒイラギを飾るのか不思議に思っておりましたので、ちょっとこのあいだ調べてみました。

まず、ヒイラギは英語でホリー(Holly)と呼びますが、このHollyという名称と聖なるという意味を持つ言葉ホーリー(Holy)とは別に関係はなく、古英語のHolegnが起源なのだそうです。

ちょっと脱線しますが、なぜクリスマスにはさして関係なさそうな植物が飾られるようになったのかといいますと、古い習わしが原型になっているのだとか。ヒイラギはご存じのとおり、鋭いトゲがあります。この鋭いトゲは魔除けになるとして、窓辺や玄関に飾るという古い風習があり、その風習がそのままクリスマスのお祝いに取り込まれ、現代でもクリスマスの時期にはヒイラギが飾られているわけですね。もともとはクリスマスそのものが、古くからあったお祭りをキリスト教に取り込んだ祭事ですので、クリスマスにまつわるモノを検証していくと、実は様々な古い習わしがごっちゃになっているかもしれませんね。

それでは、ヒイラギの話に戻りましょう。

魔除けと聞いてピンときた人もいらっしゃるかもしれません。実は日本でもヒイラギは魔除けとして昔から用いられています。節分には柊鰯(ヒイラギイワシ)を門口に飾り、鬼が入れないようにする風習が日本各地でみられます。また、家の北東(表鬼門)の方角にヒイラギを植えると魔除けになるのだとか。

魔除けとして入口に飾るところや、冬の時期に飾るなど、まったく異なる国なのに類似した樹種で似たような習わしがあるなんて不思議ですね♪

おまけになりますが、ヒイラギは男性に幸運をもたらすと欧米ではいわれていますよ。

さて少々短い記事なりましたが、これをもって神戸自然保護官事務所からの2013年の投稿はおしまいです。今年も私の稚拙な文章をお読みいただきありがとうございました、是非また来年もご笑覧くださいませ!

年末にむけ、ますます忙しくなることと思いますが、皆様体調にはくれぐれもお気をつけください。

☆それでは、良いお年を☆

ライトアップといえば、海を越えたアメリカでは、クリスマスは家単位でライトアップ大合戦が行われるそうです。一度は見てみたいものですね。私はクリスマスの時期の装飾ですと、いつもヒイラギのトゲトゲした緑の葉っぱと、対照的な赤い実を思い出します。

残念ながら手元にあったのは、先日の葉脈しおり作成で余った茶色いヒイラギの葉脈でしたが・・・(苦笑)

さて、子供の頃から、なぜクリスマスにヒイラギを飾るのか不思議に思っておりましたので、ちょっとこのあいだ調べてみました。

まず、ヒイラギは英語でホリー(Holly)と呼びますが、このHollyという名称と聖なるという意味を持つ言葉ホーリー(Holy)とは別に関係はなく、古英語のHolegnが起源なのだそうです。

ちょっと脱線しますが、なぜクリスマスにはさして関係なさそうな植物が飾られるようになったのかといいますと、古い習わしが原型になっているのだとか。ヒイラギはご存じのとおり、鋭いトゲがあります。この鋭いトゲは魔除けになるとして、窓辺や玄関に飾るという古い風習があり、その風習がそのままクリスマスのお祝いに取り込まれ、現代でもクリスマスの時期にはヒイラギが飾られているわけですね。もともとはクリスマスそのものが、古くからあったお祭りをキリスト教に取り込んだ祭事ですので、クリスマスにまつわるモノを検証していくと、実は様々な古い習わしがごっちゃになっているかもしれませんね。

それでは、ヒイラギの話に戻りましょう。

魔除けと聞いてピンときた人もいらっしゃるかもしれません。実は日本でもヒイラギは魔除けとして昔から用いられています。節分には柊鰯(ヒイラギイワシ)を門口に飾り、鬼が入れないようにする風習が日本各地でみられます。また、家の北東(表鬼門)の方角にヒイラギを植えると魔除けになるのだとか。

魔除けとして入口に飾るところや、冬の時期に飾るなど、まったく異なる国なのに類似した樹種で似たような習わしがあるなんて不思議ですね♪

おまけになりますが、ヒイラギは男性に幸運をもたらすと欧米ではいわれていますよ。

さて少々短い記事なりましたが、これをもって神戸自然保護官事務所からの2013年の投稿はおしまいです。今年も私の稚拙な文章をお読みいただきありがとうございました、是非また来年もご笑覧くださいませ!

年末にむけ、ますます忙しくなることと思いますが、皆様体調にはくれぐれもお気をつけください。

☆それでは、良いお年を☆

2013年12月11日ロックガーデン探検してきました!

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

1日の長さの感じ方の話ですが、1日を分子として、生きてきた日数を分母にすると、分母が大きくなれば大きくなるほど一日が、一週間が、一ヶ月が、そして一年が短く感じるようになると教えてくれたのは誰だったか・・・。もう師走ですね、じき2013年も終わりかと少々焦りを感じております、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆さんは毎日をどう感じて過ごされているでしょうか。

しみじみするのはここまでにしまして、以前告知しておりましたロックガーデン探検を12月7日(土)に開催いたしました!

ロックガーデンから大阪湾を眺めた所。

当日の朝は快晴で、久しぶりに神戸から奈良や和歌山の山影を眺めることが出来ました☆残念ながら写真では見えないですが・・・。

さて、皆さんはロックガーデンをご存知でしょうか?岩の庭というぐらいですので、ごつごつしているイメージはあるかと思います。実はこの場所、日本におけるロック・クライミング発祥の地でして、あちこちにロック・クライミングが練習できる岩場があります。藤木九三(ふじき くぞう)氏が日本にロック・クライミングの文化をもたらしたそうで、この人こそロックガーデンの名付け親です。ロックガーデン入口にある高座の滝には彼のレリーフが埋め込まれております。

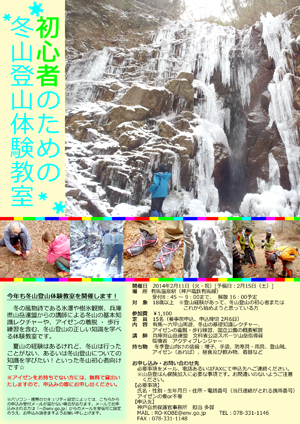

このように書きますとロック・クライミング専門の場所に思われるかもしれませんが、初心者向けのコースもあるので、クライミング用のヘルメットやカラビナ、ザイル等がなくとも登れます。とはいえ、何も知らないまま上ると危ないですので、兵庫県山岳連盟の普及委員長に三点支持の基本について説明いただいてから登りました。

ロックガーデンにて三点支持に挑戦している所。先に進んでいるのが兵庫県山岳連盟の先生です。

ほかにもイベント中に兵庫県森林動物研究センターの方からイノシシの習性や足あとの見分け方を教えていただいたり、自然公園指導員の方からアメンボの生態やミウラ折りとバイオミミクリー(生物模倣)の話をしていただいたりと、とても充実した内容のイベントとなりました。自分1人ではとてもここまで出来なかったので、ただただお越し頂いた講師の皆様に感謝しております。

イノシシの足あとを実際に地面に描いて説明頂いている様子。

アメンボの話にはアメンボ(シマアメンボ)の模型まで!

そしてなにより時には辛抱強く私の話を聞いていただき、時には楽しく山を一緒に歩いていただいた参加者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げたいと思います!

この度はご参加頂き誠にありがとうございました。

またお会いできるととてもうれしいです!

残念ながらご参加いただけなかった方も、また別の機会にお会いできれば幸いです☆

次回イベントは2月を予定しておりますので、乞うご期待♪

しみじみするのはここまでにしまして、以前告知しておりましたロックガーデン探検を12月7日(土)に開催いたしました!

ロックガーデンから大阪湾を眺めた所。

当日の朝は快晴で、久しぶりに神戸から奈良や和歌山の山影を眺めることが出来ました☆残念ながら写真では見えないですが・・・。

さて、皆さんはロックガーデンをご存知でしょうか?岩の庭というぐらいですので、ごつごつしているイメージはあるかと思います。実はこの場所、日本におけるロック・クライミング発祥の地でして、あちこちにロック・クライミングが練習できる岩場があります。藤木九三(ふじき くぞう)氏が日本にロック・クライミングの文化をもたらしたそうで、この人こそロックガーデンの名付け親です。ロックガーデン入口にある高座の滝には彼のレリーフが埋め込まれております。

このように書きますとロック・クライミング専門の場所に思われるかもしれませんが、初心者向けのコースもあるので、クライミング用のヘルメットやカラビナ、ザイル等がなくとも登れます。とはいえ、何も知らないまま上ると危ないですので、兵庫県山岳連盟の普及委員長に三点支持の基本について説明いただいてから登りました。

ロックガーデンにて三点支持に挑戦している所。先に進んでいるのが兵庫県山岳連盟の先生です。

ほかにもイベント中に兵庫県森林動物研究センターの方からイノシシの習性や足あとの見分け方を教えていただいたり、自然公園指導員の方からアメンボの生態やミウラ折りとバイオミミクリー(生物模倣)の話をしていただいたりと、とても充実した内容のイベントとなりました。自分1人ではとてもここまで出来なかったので、ただただお越し頂いた講師の皆様に感謝しております。

イノシシの足あとを実際に地面に描いて説明頂いている様子。

アメンボの話にはアメンボ(シマアメンボ)の模型まで!

そしてなにより時には辛抱強く私の話を聞いていただき、時には楽しく山を一緒に歩いていただいた参加者の皆様にこの場を借りてお礼申し上げたいと思います!

この度はご参加頂き誠にありがとうございました。

またお会いできるととてもうれしいです!

残念ながらご参加いただけなかった方も、また別の機会にお会いできれば幸いです☆

次回イベントは2月を予定しておりますので、乞うご期待♪

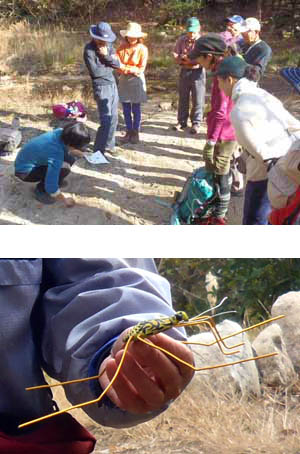

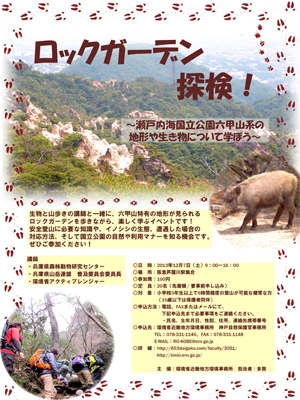

2013年11月12日☆イベント告知 12月7日 ロックガーデン☆

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

ここ数日で急に冷え込み、あわててストーブを押し入れから取り出しました、神戸自然保護官事務所の多賀です。東北ではもう雪も降っているようで季節の移ろいをしみじみ感じてしまいますね。

さて、今回は珍しくイベント告知です!

12月7日(土)に、六甲山系のロックガーデンで探検・・・もとい自然観察会を実施します!

当日は兵庫県森林動物研究センターと兵庫県山岳連盟から講師をお招きしており、イノシシの事や安全登山の事など色々なお話が聞ける内容になっております。モチロンこの私からも国立公園のお話をさせて頂きますので、どうぞお気軽にご参加ください!

イベントの詳細や参加費、申し込み方法などについては以下のリンクで確認してくださいね!

↓↓をクリック

六甲山大学HP 「ロックガーデン探検!」

☆皆様のご参加をお待ちしております☆

さて、今回は珍しくイベント告知です!

12月7日(土)に、六甲山系のロックガーデンで探検・・・もとい自然観察会を実施します!

当日は兵庫県森林動物研究センターと兵庫県山岳連盟から講師をお招きしており、イノシシの事や安全登山の事など色々なお話が聞ける内容になっております。モチロンこの私からも国立公園のお話をさせて頂きますので、どうぞお気軽にご参加ください!

イベントの詳細や参加費、申し込み方法などについては以下のリンクで確認してくださいね!

↓↓をクリック

六甲山大学HP 「ロックガーデン探検!」

☆皆様のご参加をお待ちしております☆

2013年11月11日ナルトサワギクを知ろう!

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

今月の神戸市は六甲山で六甲全山縦走が2回、そして神戸市内でマラソン大会が開催されるので、自分は参加しないにも関わらず何だかせわしない気持ちになっております、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆さんの中には上記のイベントに参加されるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

さて、先日洲本市は由良にてナルトサワギクの防除講習会を受けてまいりました。

ナルトサワギク

ナルトサワギクはこのアクティブレンジャー日記で既に何回か紹介されているので、既にご存知の方もいらっしゃるかと思います。「ナルト」とついているので日本の植物のようなイメージがわくかもしれませんが、ナルトサワギクは国外から持ち込まれた外来生物です。遠くマダガスカルの植物で、偶発的に日本に持ち込まれました。1976年にはじめて徳島県鳴門市で確認され、以降近畿県内や鹿児島県、福島県でも存在が確認されています。

ところで、別の土地から持ち込まれた生物を外来生物・外来種等と総称していますが、外来生物であっても気候条件等が合わないためその場に定着しないもの、定着してもそれほど問題にならないもの、そして定着することよって生態系に悪影響を及ぼす恐れがあったり、人の生命や身体に影響を及ぼす可能性があったり、農林水産業へ被害を及ぼすものがあります。このような問題に発展している、あるいは発展しかねない生物に対して、侵入を防ぎ、生息範囲の拡大を止め、被害を減らすための対策をとるために、平成16年より「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されています。もっと簡潔に外来生物法と呼ばれていることが多いですね。

では、この法律のなかで、ただの外来生物ではなく「特定外来生物」に指定されるとどうなかといいますと・・・。

原則的にその生物に係るあらゆる行為(生きたままの持ち運び、飼育や栽培、保管、輸入や野外へ放つ、植える、あるいは種をまく行為)が禁止されます。違反内容にもよりますが、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、そして法人の場合1億円以下の罰金が課せられる場合があります。それほど特定外来生物というのは危険視されているということですね。

ナルトサワギクもそのように危険視されている特定外来生物に含まれていますが、ではこの可愛らしくて黄色いキク科の植物はどのような危険性を孕んでいるのでしょうか。

第1に、繁殖力が強く他の植物が生息できる場所を奪ってしまいます。第2に、毒性があるため、草食動物が長期間に渡り摂取すると中毒を起こします。人がナルトサワギクを直接食べることは考えにくいですが、家畜が食べて中毒をおこす危険はあるため、畜産業への被害が心配されています。

この厄介者のナルトサワギクは淡路島に点在する瀬戸内海国立公園においても繁殖していることから、今回の講習を受けるに至ったわけです。では、肝心の駆除方法ですが、まず国立公園内では当然除草剤は使用できません。日光を好む植物ですから、ビニールで覆ってしまえば死滅しますが、これは見た目などを考えるとあまり望ましくないですね。となると手段としては、1本1本根元から引き抜くことになります。引き抜いたナルトサワギクは種子が飛散しないようその場で2重にしたビニール袋か、厚めのビニール袋に詰め、袋ごと焼却処分することになります。

講習会では駆除作業の体験も含みましたので、参加者の皆さんとこの地道な駆除作業をしてまいりました。

写真に写っている黄色い花が咲いている植物はは全部ナルトサワギクです。

根元から引き抜くというと大変な作業に思えるかもしれませんが、ありがたいことにナルトサワギクの根は比較的浅く張るため、簡単に引き抜けます。作業の前日に雨がふって地面が柔らかくなっていたのも幸いでした。ひょいひょい抜けるので意外と作業に没頭してしまいます。それこそ軽く汗をかくくらいに・・・。

作業していた時間は30分程度でしたが、それだけでも約50袋が一杯になりました。中々壮観です。

淡路島の南部に広く分布していることを考えると、淡路島から駆除するのは長い道のりになるかと思いますが、徐々に駆除活動の輪が広がればきっと出来るはずだと講師の方はおっしゃっておりました。

今回の日記は長くなりましたね。

それでは皆様、また次回まで☆

さて、先日洲本市は由良にてナルトサワギクの防除講習会を受けてまいりました。

ナルトサワギク

ナルトサワギクはこのアクティブレンジャー日記で既に何回か紹介されているので、既にご存知の方もいらっしゃるかと思います。「ナルト」とついているので日本の植物のようなイメージがわくかもしれませんが、ナルトサワギクは国外から持ち込まれた外来生物です。遠くマダガスカルの植物で、偶発的に日本に持ち込まれました。1976年にはじめて徳島県鳴門市で確認され、以降近畿県内や鹿児島県、福島県でも存在が確認されています。

ところで、別の土地から持ち込まれた生物を外来生物・外来種等と総称していますが、外来生物であっても気候条件等が合わないためその場に定着しないもの、定着してもそれほど問題にならないもの、そして定着することよって生態系に悪影響を及ぼす恐れがあったり、人の生命や身体に影響を及ぼす可能性があったり、農林水産業へ被害を及ぼすものがあります。このような問題に発展している、あるいは発展しかねない生物に対して、侵入を防ぎ、生息範囲の拡大を止め、被害を減らすための対策をとるために、平成16年より「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されています。もっと簡潔に外来生物法と呼ばれていることが多いですね。

では、この法律のなかで、ただの外来生物ではなく「特定外来生物」に指定されるとどうなかといいますと・・・。

原則的にその生物に係るあらゆる行為(生きたままの持ち運び、飼育や栽培、保管、輸入や野外へ放つ、植える、あるいは種をまく行為)が禁止されます。違反内容にもよりますが、個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、そして法人の場合1億円以下の罰金が課せられる場合があります。それほど特定外来生物というのは危険視されているということですね。

ナルトサワギクもそのように危険視されている特定外来生物に含まれていますが、ではこの可愛らしくて黄色いキク科の植物はどのような危険性を孕んでいるのでしょうか。

第1に、繁殖力が強く他の植物が生息できる場所を奪ってしまいます。第2に、毒性があるため、草食動物が長期間に渡り摂取すると中毒を起こします。人がナルトサワギクを直接食べることは考えにくいですが、家畜が食べて中毒をおこす危険はあるため、畜産業への被害が心配されています。

この厄介者のナルトサワギクは淡路島に点在する瀬戸内海国立公園においても繁殖していることから、今回の講習を受けるに至ったわけです。では、肝心の駆除方法ですが、まず国立公園内では当然除草剤は使用できません。日光を好む植物ですから、ビニールで覆ってしまえば死滅しますが、これは見た目などを考えるとあまり望ましくないですね。となると手段としては、1本1本根元から引き抜くことになります。引き抜いたナルトサワギクは種子が飛散しないようその場で2重にしたビニール袋か、厚めのビニール袋に詰め、袋ごと焼却処分することになります。

講習会では駆除作業の体験も含みましたので、参加者の皆さんとこの地道な駆除作業をしてまいりました。

写真に写っている黄色い花が咲いている植物はは全部ナルトサワギクです。

根元から引き抜くというと大変な作業に思えるかもしれませんが、ありがたいことにナルトサワギクの根は比較的浅く張るため、簡単に引き抜けます。作業の前日に雨がふって地面が柔らかくなっていたのも幸いでした。ひょいひょい抜けるので意外と作業に没頭してしまいます。それこそ軽く汗をかくくらいに・・・。

作業していた時間は30分程度でしたが、それだけでも約50袋が一杯になりました。中々壮観です。

淡路島の南部に広く分布していることを考えると、淡路島から駆除するのは長い道のりになるかと思いますが、徐々に駆除活動の輪が広がればきっと出来るはずだと講師の方はおっしゃっておりました。

今回の日記は長くなりましたね。

それでは皆様、また次回まで☆

2013年11月11日☆ひょうご森のまつり2013☆

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

あっという間に11月に入りましたね。どちらかというと暖かい気候が続いているようで、外に出るときの防寒着をどうするか迷う日が多くなっております、神戸自然保護官事務所の多賀です。去年の今頃はもっと冷え込みがはげしかった気がするのですが、皆様はどう感じておられるでしょうか。

さて、去年の11月は再度公園で「こうべ森の文化祭」に出展した日記を掲載させて頂きました。そして今年の11月は・・・「ひょうご森のまつり」に出展しましたので、そのご報告です!

ひょうご森のまつりのステージ

「ひょうご森のまつり」は兵庫県が主催されているイベントで、実に昭和31年から続いている行事です。森の大切さを認識する祭典として続けられており、その日は兵庫県下の林業関係者や森林ボランティア、そして一般の方々が集います。毎年ことなる場所で開催されるのですが、今年は六甲山の森林植物園が開催場となりました。開催時期は「こうべ森の文化祭」とほぼ同じになるため、今年は「こうべ森の文化祭」をそのまま「ひょうご森のまつり」の中で開催した形になりますね。

森と親しむ行事だけあって、木材と木の実や葉っぱを使うクラフト体験のブースが多くありました。他にはハーブティーを提供しているブース、森で見られるキノコを展示しているところや、一風変わったものでアルプホルンの吹奏体験を提供している所も。多くの人が入れ替わり立ち代わり吹奏体験をしていましたが、アルプホルンを吹いて音を出すにはちょっとしたコツが必要ですので、中々音が出ない人から色々な音色を出す人まで様々で、見ていて楽しい光景でした☆

私は見ることが出来なかったのですが、チェーンソーアートの実演もありました。

チェーンソーだけでここまで彫れるなんてすごいですよね!

神戸自然保護官事務所はどうしていたかといいますと、森のクイズラリーと葉脈のしおり作り体験、それから国立公園を紹介しているパネルや外来生物について解説しているパネルを展示しておりました。クイズラリーの場所がやや会場から離れていたので少々体験への食いつきが悪かったのは残念でしたが、体験された方には楽しんでいただけたようでした。葉脈のしおりにつきましては、葉脈だけを残す作業に手間はかかったのですが、葉っぱが葉脈だけになっていることから興味を示して頂ける方が多めでしたので苦労が報われた気分でした。

ブース出展している身でしたので、他のブースをじっくり巡る時間は無かったのですが、それでも面白い光景が沢山見られるイベントでした☆

それでは皆様、また次回まで♪

さて、去年の11月は再度公園で「こうべ森の文化祭」に出展した日記を掲載させて頂きました。そして今年の11月は・・・「ひょうご森のまつり」に出展しましたので、そのご報告です!

ひょうご森のまつりのステージ

「ひょうご森のまつり」は兵庫県が主催されているイベントで、実に昭和31年から続いている行事です。森の大切さを認識する祭典として続けられており、その日は兵庫県下の林業関係者や森林ボランティア、そして一般の方々が集います。毎年ことなる場所で開催されるのですが、今年は六甲山の森林植物園が開催場となりました。開催時期は「こうべ森の文化祭」とほぼ同じになるため、今年は「こうべ森の文化祭」をそのまま「ひょうご森のまつり」の中で開催した形になりますね。

森と親しむ行事だけあって、木材と木の実や葉っぱを使うクラフト体験のブースが多くありました。他にはハーブティーを提供しているブース、森で見られるキノコを展示しているところや、一風変わったものでアルプホルンの吹奏体験を提供している所も。多くの人が入れ替わり立ち代わり吹奏体験をしていましたが、アルプホルンを吹いて音を出すにはちょっとしたコツが必要ですので、中々音が出ない人から色々な音色を出す人まで様々で、見ていて楽しい光景でした☆

私は見ることが出来なかったのですが、チェーンソーアートの実演もありました。

チェーンソーだけでここまで彫れるなんてすごいですよね!

神戸自然保護官事務所はどうしていたかといいますと、森のクイズラリーと葉脈のしおり作り体験、それから国立公園を紹介しているパネルや外来生物について解説しているパネルを展示しておりました。クイズラリーの場所がやや会場から離れていたので少々体験への食いつきが悪かったのは残念でしたが、体験された方には楽しんでいただけたようでした。葉脈のしおりにつきましては、葉脈だけを残す作業に手間はかかったのですが、葉っぱが葉脈だけになっていることから興味を示して頂ける方が多めでしたので苦労が報われた気分でした。

ブース出展している身でしたので、他のブースをじっくり巡る時間は無かったのですが、それでも面白い光景が沢山見られるイベントでした☆

それでは皆様、また次回まで♪

2013年11月11日お目覚めの条件は!?

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

うだるような熱帯夜で眠れないのも困りものですが、だんだん寒くなって布団の中が暖かく感じられるようになると、逆に朝に起きづらくなるのが困りものですね。冬の間は自分の好物を朝ごはんに用意して、布団から這いずり出すモチベーションを上げたりしています、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆さん朝はすぐ起きられる方でしょうか。

前回アケビの実の話をしましたので、今回は種子の話でもしようかと思います。植物は根を張ってその場を動きません。むしろ動けません。となりますと、植物が動けるのは根を張る前、例えば種子の段階なります。しかし種だけでは落ちるだけで移動に繋がらないので、より遠くへ移動するための仕組みがあります。

例えば風の力を利用して遠くまで飛ばす方法や、水に浮かんで遠くまで運ばれる方法があります。

マツの種子。羽の形をした付属部分があって、この羽で風をうけてより遠くまで種子を散布します。

動物に引っ付いて別の場所まで移動する方法もありますね。ひっつき虫とも呼ばれています。

キンミズヒキの種子。先端が鉤状になっている無数の小さなトゲがついていて、このトゲで動物の体に引っかかり、遠くまで運ばれます。

動物に食べられて別の場所まで運んでもらう、あるいは動物が食べるためにどこかへ運ばれることもあります。

ツリフネソウの花。

中にはばねの仕組みや水圧を使って、時期が来ると自ら種をはじき飛ばすものもあります。ツリフネソウの実は水圧ではじけると同時に、種子を飛ばします。自動散布は動画で見るととても面白いので、是非「seed self dispersal」や「ツリフネソウ 種子 散布」「ホウセンカ 種子 散布」というキーワードなどで動画を検索してみてくださいね。

さて、新しい場所まで移動しても間違った季節に芽吹いてしまっては意味がありません。そこで、種子は条件が揃わないと発芽しないようにできています。発芽の条件で多分まず想像されるのは温度と水分かと思います。それ以外にも、光と酸素の存在が発芽に影響を与えます。これらの条件が適切に揃ったとき、初めて種子から芽がでるわけですね。

ところが、種子によってはその条件が非常に複雑であったりします。例えば、秋に結実する植物の種子は、気温・水分・光・酸素の4つの条件がそろっていても、すぐに発芽しないようになっています。なぜなら秋に発芽してしまっては冬の間に芽が死んでしまうからです。そこで、秋に実る植物の種子は一定期間休眠しないと発芽しないような仕組みが出来ています。しかも、ただ一定期間休眠するだけでなく、ある程度低い気温に一度さらされないと発芽しない種が多いです。

他にも、動物が果肉ごと種子を食べ、消化の過程で果肉だけがそぎ取られ、種子だけが排泄されることによって、その種子の発芽が促されるものもあります。

一見小さくて単純な構造に見える種子でも、そのお目覚めには沢山の工程が含まれています。奥深い世界ですね。

それでは皆様、また次回まで♪

前回アケビの実の話をしましたので、今回は種子の話でもしようかと思います。植物は根を張ってその場を動きません。むしろ動けません。となりますと、植物が動けるのは根を張る前、例えば種子の段階なります。しかし種だけでは落ちるだけで移動に繋がらないので、より遠くへ移動するための仕組みがあります。

例えば風の力を利用して遠くまで飛ばす方法や、水に浮かんで遠くまで運ばれる方法があります。

マツの種子。羽の形をした付属部分があって、この羽で風をうけてより遠くまで種子を散布します。

動物に引っ付いて別の場所まで移動する方法もありますね。ひっつき虫とも呼ばれています。

キンミズヒキの種子。先端が鉤状になっている無数の小さなトゲがついていて、このトゲで動物の体に引っかかり、遠くまで運ばれます。

動物に食べられて別の場所まで運んでもらう、あるいは動物が食べるためにどこかへ運ばれることもあります。

ツリフネソウの花。

中にはばねの仕組みや水圧を使って、時期が来ると自ら種をはじき飛ばすものもあります。ツリフネソウの実は水圧ではじけると同時に、種子を飛ばします。自動散布は動画で見るととても面白いので、是非「seed self dispersal」や「ツリフネソウ 種子 散布」「ホウセンカ 種子 散布」というキーワードなどで動画を検索してみてくださいね。

さて、新しい場所まで移動しても間違った季節に芽吹いてしまっては意味がありません。そこで、種子は条件が揃わないと発芽しないようにできています。発芽の条件で多分まず想像されるのは温度と水分かと思います。それ以外にも、光と酸素の存在が発芽に影響を与えます。これらの条件が適切に揃ったとき、初めて種子から芽がでるわけですね。

ところが、種子によってはその条件が非常に複雑であったりします。例えば、秋に結実する植物の種子は、気温・水分・光・酸素の4つの条件がそろっていても、すぐに発芽しないようになっています。なぜなら秋に発芽してしまっては冬の間に芽が死んでしまうからです。そこで、秋に実る植物の種子は一定期間休眠しないと発芽しないような仕組みが出来ています。しかも、ただ一定期間休眠するだけでなく、ある程度低い気温に一度さらされないと発芽しない種が多いです。

他にも、動物が果肉ごと種子を食べ、消化の過程で果肉だけがそぎ取られ、種子だけが排泄されることによって、その種子の発芽が促されるものもあります。

一見小さくて単純な構造に見える種子でも、そのお目覚めには沢山の工程が含まれています。奥深い世界ですね。

それでは皆様、また次回まで♪

2013年10月22日甘い甘い秋が来た☆

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

毎朝の冷え込みで秋を飛ばしてもうすぐ冬が来ているような気持になりますね。こたつのある部屋に憧れつつも、自室に導入したが最後、家から出られなくなるような気がして購入に踏み切れない神戸自然保護官事務所の多賀です。皆さんは冬の寒さをどうやってしのいでいらっしゃるのでしょう。

さて、冬が来ているみたいと冒頭で書きましたが、六甲山ではそろそろ紅葉の兆しが見えはじめたくらいですので、まだ秋も序盤といったところです。栗の実は結構良く見かけるようになりましたが、こんなものの実もなっています↓

アケビです。写真を撮った際に逆光で見えにくくなってしまい申し訳ありません。

蔓性の植物でして、秋に実がなります。山で遊ぶ子供らにとっては良いおやつだそうで。皮の部分は堅めで、写真のとおり実が熟れてくるとパッカリ割れて種子をさらした状態になります。肉詰めにして油で揚げて頂くこともあるそうです。昔どこかの本で読んで、一度は食べてみたいと願っておりましたが、そこは都会っ子、言い訳じみていますが全く食べる機会が無く気付けば大人になっていたのですよね。

そんな実情を、兵庫県山岳連盟の皆様に話しましたら、わざわざ取ってきてくださいました!ので、早速試食してみますと・・・

果肉を半分ほど頂いたところ。実の大きさと比べると果肉の量は少なめです。

左手の小指で押さえているのはまだ熟していない実です。

甘い!とても甘いのですね!アケビは!いままで色々と山になる実を試してみましたが、このアケビがダントツに甘いです。熟れたバナナと同じぐらいの甘みと食感でした。ただしバナナの味はしませんが。あっさりした風味で、私はなんとなくスイカを思い出しました。それにしても、アケビは本当に種子が多かったですねぇ。百聞は一見にしかずとも言います(今回の場合、百聞は一口にしかずかもしれませんが)、皆様もぜひ機会があればお試しあれ☆

そういえば、聞くところによる同じアケビ科のムベという植物の実はもっと美味しいのだそうで・・・まだまだ食べてみたいもので山は溢れていますね!

それでは皆様、また次回まで♪

さて、冬が来ているみたいと冒頭で書きましたが、六甲山ではそろそろ紅葉の兆しが見えはじめたくらいですので、まだ秋も序盤といったところです。栗の実は結構良く見かけるようになりましたが、こんなものの実もなっています↓

アケビです。写真を撮った際に逆光で見えにくくなってしまい申し訳ありません。

蔓性の植物でして、秋に実がなります。山で遊ぶ子供らにとっては良いおやつだそうで。皮の部分は堅めで、写真のとおり実が熟れてくるとパッカリ割れて種子をさらした状態になります。肉詰めにして油で揚げて頂くこともあるそうです。昔どこかの本で読んで、一度は食べてみたいと願っておりましたが、そこは都会っ子、言い訳じみていますが全く食べる機会が無く気付けば大人になっていたのですよね。

そんな実情を、兵庫県山岳連盟の皆様に話しましたら、わざわざ取ってきてくださいました!ので、早速試食してみますと・・・

果肉を半分ほど頂いたところ。実の大きさと比べると果肉の量は少なめです。

左手の小指で押さえているのはまだ熟していない実です。

甘い!とても甘いのですね!アケビは!いままで色々と山になる実を試してみましたが、このアケビがダントツに甘いです。熟れたバナナと同じぐらいの甘みと食感でした。ただしバナナの味はしませんが。あっさりした風味で、私はなんとなくスイカを思い出しました。それにしても、アケビは本当に種子が多かったですねぇ。百聞は一見にしかずとも言います(今回の場合、百聞は一口にしかずかもしれませんが)、皆様もぜひ機会があればお試しあれ☆

そういえば、聞くところによる同じアケビ科のムベという植物の実はもっと美味しいのだそうで・・・まだまだ食べてみたいもので山は溢れていますね!

それでは皆様、また次回まで♪

さて、初心者のための冬山登山体験教室、見事な銀世界に包まれて開催されました!テレビ取材班まで一緒でドキドキしましたね。参加者の皆様は快くご協力くださり、本当にありがとうございました!この場を借りてあらためて御礼申し上げます。

六甲山はいつもハイカーさんたちで溢れているのですが、特に今回は氷瀑がある人気スポットでしたので上の写真で見られるとおり、非常に賑わった山行になりました。それと人通りが多い分、やはり雪が踏み固められたまま凍っており、アイゼンを使った歩行の練習にはもってこいだったと個人的に思っております。

せっかくですから、どれくらい積雪で雰囲気が変わるか、このAR日記で見てみましょう。以下上段の写真が下見(2/6 木)のもので、下段の写真がイベント当日(2/11 火・祝)の写真になります。大分雰囲気が違うと思いませんか?今週末も相当の積雪が見込まれますので、週明けには完全に凍った七曲の滝が見られるかもしれません。

行かれる方は十分な装備をしていって、足元には十分気を付けてくださいね!

今回のイベントにご参加頂いた皆様、本当にありがとうございました。

残念ながら定員でご参加いただけなかった方もいらっしゃいましたが、また来年も実施したいと思っておりますので、その際には是非ご参加くださいませ☆

それではまた次回まで♪