瀬戸内海国立公園 神戸

171件の記事があります。

2013年08月30日野生生物への餌やりについて

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

とうとう夏休み最終日ですね。皆様楽しい夏を過ごされましたでしょうか。

弊所が関わっている夏のイベントが無事終了してほっとしております。神戸自然保護官事務所の多賀です。

今回は以前から少々気になっていたことを書こうかと思います。

それは、こちら。

猫ですね。撮影場所は摩耶山の掬星台という展望台です。スペースたっぷりのこの展望台にはテーブルやベンチ、東屋があり、神戸市を見下ろしながらちょっとしたピクニックにもってこいの場所となっています。ちなみに1000万ドルの夜景としても有名な展望台です。付近に住宅はないはずですので、野良猫でしょう。六甲山にはこの展望台以外にも、各所で野良猫が見られます。聞くところによりますと、この野良猫の一部は阪神・淡路大震災の際に住宅街から六甲山逃げこみ、そのまま人による餌やりで山に住み着いた猫たちの子孫だそうです。ほかは迷い猫が住み着いたものや、山に捨てられた猫もいるようです。

たまにハイカーの方が、このような山中の野良猫にお弁当の中身を与えている所を見かけます。私も猫が好きなので、猫がご飯をおねだりしてくると餌を与えたくなる気持ちはとても良く分かります。その気持ちは良くわかりますが、野良猫といえども野生生物ですので、どうか、安易にエサを与える行為は慎んで頂きたいと、この場を借りてお願い申し上げます。

といいますのも、六甲山と付近住宅街では、猫のために置かれたエサにつられてイノシシが出没することがあります。このようにして現れるイノシシはやがて人に慣れ、人を恐れなくなるようになり、しまいには人を襲うようになります。これはイノシシにとっても人にとっても良い結果にはなりません。現に、イノシシが人を襲う事案が多く発生したために、いまでは神戸市の一部と西宮市でイノシシへの餌やりや、餌となるゴミ(食べ物)を捨てる行為が条例によって禁止されています。

日中に市街地でくつろぐイノシシたち

すべての野生生物に言えることではありますが、市街地でも自然の中でも、野生生物を見かけたときは、たとえその生物がとてもかわいらしく見えても、ひどくお腹を空かせているように見えても、衝動的に餌を与える前に、それがその生物にとって本当に良いことなのか、今一度考えて頂ければと思います。

野良猫に関しましては、どこの地域でもボランティアの方々が野良猫のための募金、一時保護、去勢・避妊手術の施術や、里親探し、地域猫として猫が寿命を全うできるような手配を整えるなど、様々な活動が行われています。もしも野良猫のことを思うなら、目にとまった猫へ気まぐれに餌をあげるのではなく、はっきりとした意思を持ってボランティア活動にご参加いただくのが本当の意味で猫とその命を大切にすることに繋がるのではないでしょうか。

前回に続き、少々お説教くさい内容でしたね。

それでは皆様、また次回まで。

弊所が関わっている夏のイベントが無事終了してほっとしております。神戸自然保護官事務所の多賀です。

今回は以前から少々気になっていたことを書こうかと思います。

それは、こちら。

猫ですね。撮影場所は摩耶山の掬星台という展望台です。スペースたっぷりのこの展望台にはテーブルやベンチ、東屋があり、神戸市を見下ろしながらちょっとしたピクニックにもってこいの場所となっています。ちなみに1000万ドルの夜景としても有名な展望台です。付近に住宅はないはずですので、野良猫でしょう。六甲山にはこの展望台以外にも、各所で野良猫が見られます。聞くところによりますと、この野良猫の一部は阪神・淡路大震災の際に住宅街から六甲山逃げこみ、そのまま人による餌やりで山に住み着いた猫たちの子孫だそうです。ほかは迷い猫が住み着いたものや、山に捨てられた猫もいるようです。

たまにハイカーの方が、このような山中の野良猫にお弁当の中身を与えている所を見かけます。私も猫が好きなので、猫がご飯をおねだりしてくると餌を与えたくなる気持ちはとても良く分かります。その気持ちは良くわかりますが、野良猫といえども野生生物ですので、どうか、安易にエサを与える行為は慎んで頂きたいと、この場を借りてお願い申し上げます。

といいますのも、六甲山と付近住宅街では、猫のために置かれたエサにつられてイノシシが出没することがあります。このようにして現れるイノシシはやがて人に慣れ、人を恐れなくなるようになり、しまいには人を襲うようになります。これはイノシシにとっても人にとっても良い結果にはなりません。現に、イノシシが人を襲う事案が多く発生したために、いまでは神戸市の一部と西宮市でイノシシへの餌やりや、餌となるゴミ(食べ物)を捨てる行為が条例によって禁止されています。

日中に市街地でくつろぐイノシシたち

すべての野生生物に言えることではありますが、市街地でも自然の中でも、野生生物を見かけたときは、たとえその生物がとてもかわいらしく見えても、ひどくお腹を空かせているように見えても、衝動的に餌を与える前に、それがその生物にとって本当に良いことなのか、今一度考えて頂ければと思います。

野良猫に関しましては、どこの地域でもボランティアの方々が野良猫のための募金、一時保護、去勢・避妊手術の施術や、里親探し、地域猫として猫が寿命を全うできるような手配を整えるなど、様々な活動が行われています。もしも野良猫のことを思うなら、目にとまった猫へ気まぐれに餌をあげるのではなく、はっきりとした意思を持ってボランティア活動にご参加いただくのが本当の意味で猫とその命を大切にすることに繋がるのではないでしょうか。

前回に続き、少々お説教くさい内容でしたね。

それでは皆様、また次回まで。

2013年08月15日盗掘ダメ。ゼッタイ。

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

お盆も過ぎましたね。皆様はよい休暇を過ごされましたでしょうか。ここ連日の日差しをフル活用し梅干しを完成させましたのでホクホクしております。神戸自然保護官事務所の多賀です。

ホクホクしてはいるのですが、その気持ちに水を差すような出来事が先日ありました。

写真では伝わりにくいかもしれませんが、これ、どうなっているかお分かりでしょうか。

つぼみまでつけていた茎は放置され、地中の株だけ盗られていた盗掘現場ですね。盗られたのはキキョウでした。自生株が減少傾向にあり、現時点では環境省レッドリストの絶滅危惧II類に指定されています。株を持って行かれてしまい、種はもう期待できませんので、来年この場所でキキョウが咲くことは叶わないかもしれません。悪質な行為です。

盗掘現場一帯は、数年にわたってボランティアによって植生の保全と再生の活動が続けられている場所で、このキキョウも誤って手折ったり、傷つけられたりしないようボランティアの方々によって囲いがつけられ、マーキングされていました。それにも拘わらず、何者かが盗っていったのです。

盗掘をした人は、多くの人の努力を踏みにじっていること、これからこの場所を訪れる人たちの楽しみを奪っていることを理解しているのでしょうか。そもそもキキョウは瀬戸内海国立公園特別地域内指定植物に入っており「許可を得なければ採取してはならないもの」となっています。つまりこれは明らかな違法行為です。

1つぐらいなら良いだろうという軽い気持ちかもしれません。ですが、そういう考えを持った人が100人訪れれば100、そして1000人であれば1000、1万人であれば1万なくなり、後には何も残らなくなってしまうのです。

夏休みもまだあります。秋になれば行楽シーズンです。国立公園に限ったことではありませんが、どうか皆様、すべての人たちが自分と同じように自然を楽しめるよう、心遣いを忘れないでください。「とって帰るものは写真と思い出」にしていただくよう、お願い申し上げます。

それでは皆様、また次回まで。

ホクホクしてはいるのですが、その気持ちに水を差すような出来事が先日ありました。

写真では伝わりにくいかもしれませんが、これ、どうなっているかお分かりでしょうか。

つぼみまでつけていた茎は放置され、地中の株だけ盗られていた盗掘現場ですね。盗られたのはキキョウでした。自生株が減少傾向にあり、現時点では環境省レッドリストの絶滅危惧II類に指定されています。株を持って行かれてしまい、種はもう期待できませんので、来年この場所でキキョウが咲くことは叶わないかもしれません。悪質な行為です。

盗掘現場一帯は、数年にわたってボランティアによって植生の保全と再生の活動が続けられている場所で、このキキョウも誤って手折ったり、傷つけられたりしないようボランティアの方々によって囲いがつけられ、マーキングされていました。それにも拘わらず、何者かが盗っていったのです。

盗掘をした人は、多くの人の努力を踏みにじっていること、これからこの場所を訪れる人たちの楽しみを奪っていることを理解しているのでしょうか。そもそもキキョウは瀬戸内海国立公園特別地域内指定植物に入っており「許可を得なければ採取してはならないもの」となっています。つまりこれは明らかな違法行為です。

1つぐらいなら良いだろうという軽い気持ちかもしれません。ですが、そういう考えを持った人が100人訪れれば100、そして1000人であれば1000、1万人であれば1万なくなり、後には何も残らなくなってしまうのです。

夏休みもまだあります。秋になれば行楽シーズンです。国立公園に限ったことではありませんが、どうか皆様、すべての人たちが自分と同じように自然を楽しめるよう、心遣いを忘れないでください。「とって帰るものは写真と思い出」にしていただくよう、お願い申し上げます。

それでは皆様、また次回まで。

2013年08月09日漂着ゴミ観察会!

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

夏休みも中盤ですね。数々の子供向けの海の自然ふれあいイベントにお呼び頂いており、うれしい反面、海水浴に来られている方々を羨ましげに眺める日々を過ごしております。神戸自然保護官事務所の多賀です。

さて、昨年度はすべて磯の生き物観察会だったのですが、今年は少々趣向を変えまして、たつの市が主催されているイベントを漂着ゴミ観察会にいたしました。場所はたつの市の大浦海水浴場で、国内旅行が盛んだった昭和の頃は海水浴のために訪れた多くの人で賑わっていたそうです。近くは伝統的な町並みとカキで有名な室津ですので、今はカキの養殖が盛んな入江になっています。

さて、そんな大浦海水浴場での漂着ゴミ観察会にあたり、子どもたちに実際にゴミ拾いをしていたのですが、とある質問が飛び込んできて「しまった!」と思いました。

その質問とは・・・

「先生、どれがゴミなん?」

うん、先生はみんなが危険なものを拾わないように、拾ってはいけない物の説明はしたけど、何がゴミかはちゃんと説明していなかったよね。いやむしろ、何がゴミで何がゴミでないのか、初めてゴミひろいをする人には分からないものだということをすっかり失念していましたよ。

ゴミ拾いの様子

ということで、プラスチック容器や袋、発泡スチロールやビニールひもなどを拾って見せて、これらはゴミで、流木や漂着した海藻などはゴミではないことを説明しました。

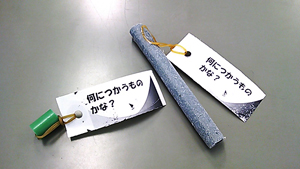

ところで、この海岸には実に多くの下の写真に写っているようなものが落ちていました。大きさは大体直径1cm、長さはバラバラで、1.5cm程度のものもあれば、10cm以上の長さになる筒状の物体です。

皆さんはこのプラスチックの筒が何に使われるものか分かりますでしょうか?

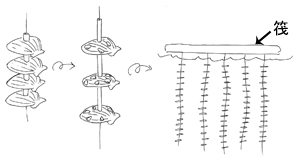

漁業に携わる方でしたらご存じかもしれませんね。これはカキの養殖に使われるもので、養殖パイプと呼ばれることもあるようです。

卵からふ化したカキの幼生(赤ちゃん)は海中を漂っていますが、じき岩礁などに付着します。この頃に下の図のようにホタテの貝殻を海中に入れておくと、幼生は貝殻に付着します。これを採苗といいます。この採苗のときにホタテの貝殻と貝殻に隙間をあけるために長さ1.5cm程度のパイプが使われるわけです。採苗が終わると、今度は貝殻と貝殻の間隔をより大きく開けるために10cmくらいの長さのパイプが使われます。カキを乗せた一連の貝殻は筏に取り付けられ、カキの成長を待つことになります。

ただ、このときに筏が何らかの原因で破損していますと、貝殻やカキと一緒にパイプが流されてしまい、漂着ゴミとして海岸に漂着します。大浦海水浴場ではカキの養殖がおこなわれていますので、このパイプが多く漂着しているのも道理ですね。

それでは皆様、また次回まで☆

さて、昨年度はすべて磯の生き物観察会だったのですが、今年は少々趣向を変えまして、たつの市が主催されているイベントを漂着ゴミ観察会にいたしました。場所はたつの市の大浦海水浴場で、国内旅行が盛んだった昭和の頃は海水浴のために訪れた多くの人で賑わっていたそうです。近くは伝統的な町並みとカキで有名な室津ですので、今はカキの養殖が盛んな入江になっています。

さて、そんな大浦海水浴場での漂着ゴミ観察会にあたり、子どもたちに実際にゴミ拾いをしていたのですが、とある質問が飛び込んできて「しまった!」と思いました。

その質問とは・・・

「先生、どれがゴミなん?」

うん、先生はみんなが危険なものを拾わないように、拾ってはいけない物の説明はしたけど、何がゴミかはちゃんと説明していなかったよね。いやむしろ、何がゴミで何がゴミでないのか、初めてゴミひろいをする人には分からないものだということをすっかり失念していましたよ。

ゴミ拾いの様子

ということで、プラスチック容器や袋、発泡スチロールやビニールひもなどを拾って見せて、これらはゴミで、流木や漂着した海藻などはゴミではないことを説明しました。

ところで、この海岸には実に多くの下の写真に写っているようなものが落ちていました。大きさは大体直径1cm、長さはバラバラで、1.5cm程度のものもあれば、10cm以上の長さになる筒状の物体です。

皆さんはこのプラスチックの筒が何に使われるものか分かりますでしょうか?

漁業に携わる方でしたらご存じかもしれませんね。これはカキの養殖に使われるもので、養殖パイプと呼ばれることもあるようです。

卵からふ化したカキの幼生(赤ちゃん)は海中を漂っていますが、じき岩礁などに付着します。この頃に下の図のようにホタテの貝殻を海中に入れておくと、幼生は貝殻に付着します。これを採苗といいます。この採苗のときにホタテの貝殻と貝殻に隙間をあけるために長さ1.5cm程度のパイプが使われるわけです。採苗が終わると、今度は貝殻と貝殻の間隔をより大きく開けるために10cmくらいの長さのパイプが使われます。カキを乗せた一連の貝殻は筏に取り付けられ、カキの成長を待つことになります。

ただ、このときに筏が何らかの原因で破損していますと、貝殻やカキと一緒にパイプが流されてしまい、漂着ゴミとして海岸に漂着します。大浦海水浴場ではカキの養殖がおこなわれていますので、このパイプが多く漂着しているのも道理ですね。

それでは皆様、また次回まで☆

2013年07月19日夏も本番!

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

とうとう7月半ばも過ぎましたね。小学生は夏休みを迎える頃でしょうか。

今年も成ヶ島ではハマボウ祭りが開催されましたので、またぞろ成ヶ島まで行って参りました。

とはいえ、祭りを楽しむというよりは成ヶ島の施設等メンテナンスの現地確認を行うついでに祭りの様子を見ていた、という流れになりましたが。

前にもちらりと日記に書きましたが、レンジャーやアクティブレンジャーのオシゴトには国立公園内の環境省が所有する施設の維持管理が含まれます。以前(2012年10月2日分)の日記では、壊れてしまったブイの修繕の話をしましたね。

今回は、古くて危険になってしまったモノの維持の話です。

せっかく夏場ですので・・・・

古 井 戸

なんてどうでしょう?

何とも涼しくなりそうなテーマですねぇ。

こんな場所を夜に訪れたらもう、怖くて動けなくなりそうですねぇ。

水場であることもあいまって昼間だろうと容赦なく蚊に襲われます。

蚊に食われると1週間はかゆみの続く私としてはどちらにしてもオソロシイ場所です。

このように古びて本来の用途をなさなくなった施設というのは、いつしか忘れられてしまい、道には草木が生い茂り、ひっそり朽ち果てるのを待っていたりします。しかし、その中にはとてもではないですが、そのまま放置していくわけにはいかないものもあるわけです。

特に古井戸や貯水槽というのは危険なシロモノといえるでしょう。といいますのも、その場所にある事すら知られていない場合、万が一事故があったときは発見が遅れてしまうなど人命に係ります。人命に係らなくともやはりケガや事故の恐れのあるものは無いに越したことはありません。そこで、事故発生防止のために、危険な場所があると分かった場合は随時対処していくわけです。この井戸の場合は、フタをして人が落ちたりしないように処理されます。

自然の中には時としてこの井戸のように、だれがつけたのか分からない道標や、一時的な工事の為にできた作業道、閉鎖されっぱなしの施設があったりします。こういった人工物の何が危険かといいますと、その土地を良く知らない人が訪れた場合に、ついつい道があると間違えて入ってしまい、遭難してしまう危険があるのです。

木につけられた道標

もちろん、そのような事故を防止するために多くの方々のご協力によって歩道は常に整備され、危険個所には立ち入り禁止の表示をし、ロープ等を張って人が安易に入らないようにします。それでも、最終的にその先へ行くか、行かないかの判断をするのは当事者しかいません。

これから夏休み。川遊び、海水浴、マリンスポーツ、釣り、登山、沢登り、クライミング等々、野外活動が楽しい季節です。出かける予定を立てられていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

そういった野外活動の時こそ、どうかご自身そしてご家族やご友人の安全を心がけてください。

ちょっとお説教くさかったでしょうか。

それでは皆様、また次回まで☆

今年も成ヶ島ではハマボウ祭りが開催されましたので、またぞろ成ヶ島まで行って参りました。

とはいえ、祭りを楽しむというよりは成ヶ島の施設等メンテナンスの現地確認を行うついでに祭りの様子を見ていた、という流れになりましたが。

前にもちらりと日記に書きましたが、レンジャーやアクティブレンジャーのオシゴトには国立公園内の環境省が所有する施設の維持管理が含まれます。以前(2012年10月2日分)の日記では、壊れてしまったブイの修繕の話をしましたね。

今回は、古くて危険になってしまったモノの維持の話です。

せっかく夏場ですので・・・・

古 井 戸

なんてどうでしょう?

何とも涼しくなりそうなテーマですねぇ。

こんな場所を夜に訪れたらもう、怖くて動けなくなりそうですねぇ。

水場であることもあいまって昼間だろうと容赦なく蚊に襲われます。

蚊に食われると1週間はかゆみの続く私としてはどちらにしてもオソロシイ場所です。

このように古びて本来の用途をなさなくなった施設というのは、いつしか忘れられてしまい、道には草木が生い茂り、ひっそり朽ち果てるのを待っていたりします。しかし、その中にはとてもではないですが、そのまま放置していくわけにはいかないものもあるわけです。

特に古井戸や貯水槽というのは危険なシロモノといえるでしょう。といいますのも、その場所にある事すら知られていない場合、万が一事故があったときは発見が遅れてしまうなど人命に係ります。人命に係らなくともやはりケガや事故の恐れのあるものは無いに越したことはありません。そこで、事故発生防止のために、危険な場所があると分かった場合は随時対処していくわけです。この井戸の場合は、フタをして人が落ちたりしないように処理されます。

自然の中には時としてこの井戸のように、だれがつけたのか分からない道標や、一時的な工事の為にできた作業道、閉鎖されっぱなしの施設があったりします。こういった人工物の何が危険かといいますと、その土地を良く知らない人が訪れた場合に、ついつい道があると間違えて入ってしまい、遭難してしまう危険があるのです。

木につけられた道標

もちろん、そのような事故を防止するために多くの方々のご協力によって歩道は常に整備され、危険個所には立ち入り禁止の表示をし、ロープ等を張って人が安易に入らないようにします。それでも、最終的にその先へ行くか、行かないかの判断をするのは当事者しかいません。

これから夏休み。川遊び、海水浴、マリンスポーツ、釣り、登山、沢登り、クライミング等々、野外活動が楽しい季節です。出かける予定を立てられていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

そういった野外活動の時こそ、どうかご自身そしてご家族やご友人の安全を心がけてください。

ちょっとお説教くさかったでしょうか。

それでは皆様、また次回まで☆

2013年07月03日浜甲子園鳥獣保護地区へ

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

さて、まだ梅雨がつづいておりますね。梅干し漬けを始め、今は天日干しの日を待ち遠しく思っております、神戸自然保護官事務所の多賀です。

前々回の日記は海、前回は山でしたので、今回は海に戻ってみました。以前もご紹介したことがあります、浜甲子園鳥獣保護地区です。ところで、鳥獣保護地区とは鳥獣を保護するために狩猟を禁止している区域ですが、その鳥獣保護地区にはいくつか種類があることをご存知でしょうか。

まず「国指定鳥獣保護区」と「都道府県指定鳥獣保護区」に分かれます。その名の通り、前者は国(環境大臣)が定め、後者は都道府県(都道府県知事)が定めるものです。鳥獣保護区内の中でも「特別保護地区」に指定されている場所では、狩猟の禁止と一定の開発行為などが禁止されています。

浜甲子園鳥獣保護区は、非常に都会に近い場所にあるにもかかわらず、国指定であり特別保護地区も設けられています。多くの渡り鳥が訪れるレアな場所であることが伺えますね。そんなバードパラダイスにてとある6月の日、ボランティア団体(NPO 海浜の自然環境を守る会)による清掃活動に参加いたしました☆

当日現場に訪れると、たくさんの人が!

海岸清掃の様子

ボランティア団体のメンバーの他に、近辺の高校の生徒さん、地元にお住いのご家族など、様々な人が参加されていたようです。ゴミ拾い活動自体は1時間程度でしたが、始終にぎやかで楽しい雰囲気でした。

清掃活動後は現場の保護管理員さんと浜甲子園鳥獣保護区内を見て回ったのですが、この時期は冬鳥が去った後の閑散期でして、留鳥のマガモやウミウの姿と、なぜかまだ渡っていないカモたちが見られました。そんな中で1匹だけなんだか間違い探しのように紛れ込んでしまっている鳥が・・・

画像が小さくて分かり難いかとは思いますが・・・

矢印で示したカモですね。緑と赤の頭に黄色い線がとおる模様が特徴的です。

周りにいるのはスズガモとホシハジロなのですが、その中で1匹だけコガモがぽつんと座り込んでいます。実はこのコガモ、冬季に付近のゴルフ練習場のネットに絡まっていたところを保護されたのですが、保護した時には右翼にケガをしており、もう飛べない状態だったそうです。この写真からは分かりませんが、確かに右翼がだらりと垂れさがっており、動かないようでした。ある程度体力が回復したところで浜甲子園鳥獣保護区に放鳥したところ、元気に海を泳いでエサを取ることは出来きたので、このまま浜甲子園鳥獣保護区に留まることになるだろうとのことです。

この個体はもう2度と仲間たちと海を渡ることは無いのかと思うと、さすがにしんみりしてしまいましたが、せめてコガモが落ち着ける場所があり不幸中の幸いであったと思いたいところです。

それでは皆様、また次回まで☆

前々回の日記は海、前回は山でしたので、今回は海に戻ってみました。以前もご紹介したことがあります、浜甲子園鳥獣保護地区です。ところで、鳥獣保護地区とは鳥獣を保護するために狩猟を禁止している区域ですが、その鳥獣保護地区にはいくつか種類があることをご存知でしょうか。

まず「国指定鳥獣保護区」と「都道府県指定鳥獣保護区」に分かれます。その名の通り、前者は国(環境大臣)が定め、後者は都道府県(都道府県知事)が定めるものです。鳥獣保護区内の中でも「特別保護地区」に指定されている場所では、狩猟の禁止と一定の開発行為などが禁止されています。

浜甲子園鳥獣保護区は、非常に都会に近い場所にあるにもかかわらず、国指定であり特別保護地区も設けられています。多くの渡り鳥が訪れるレアな場所であることが伺えますね。そんなバードパラダイスにてとある6月の日、ボランティア団体(NPO 海浜の自然環境を守る会)による清掃活動に参加いたしました☆

当日現場に訪れると、たくさんの人が!

海岸清掃の様子

ボランティア団体のメンバーの他に、近辺の高校の生徒さん、地元にお住いのご家族など、様々な人が参加されていたようです。ゴミ拾い活動自体は1時間程度でしたが、始終にぎやかで楽しい雰囲気でした。

清掃活動後は現場の保護管理員さんと浜甲子園鳥獣保護区内を見て回ったのですが、この時期は冬鳥が去った後の閑散期でして、留鳥のマガモやウミウの姿と、なぜかまだ渡っていないカモたちが見られました。そんな中で1匹だけなんだか間違い探しのように紛れ込んでしまっている鳥が・・・

画像が小さくて分かり難いかとは思いますが・・・

矢印で示したカモですね。緑と赤の頭に黄色い線がとおる模様が特徴的です。

周りにいるのはスズガモとホシハジロなのですが、その中で1匹だけコガモがぽつんと座り込んでいます。実はこのコガモ、冬季に付近のゴルフ練習場のネットに絡まっていたところを保護されたのですが、保護した時には右翼にケガをしており、もう飛べない状態だったそうです。この写真からは分かりませんが、確かに右翼がだらりと垂れさがっており、動かないようでした。ある程度体力が回復したところで浜甲子園鳥獣保護区に放鳥したところ、元気に海を泳いでエサを取ることは出来きたので、このまま浜甲子園鳥獣保護区に留まることになるだろうとのことです。

この個体はもう2度と仲間たちと海を渡ることは無いのかと思うと、さすがにしんみりしてしまいましたが、せめてコガモが落ち着ける場所があり不幸中の幸いであったと思いたいところです。

それでは皆様、また次回まで☆

2013年06月11日六甲山グルーム祭

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

梅雨入りしているはずですが、あまり雨が降っていないようですね。今夏は水不足になるのではないかと少々心配をしております、神戸自然保護官事務所の多賀です。

前回の日記は海でしたが、今回は早々と山に戻ってしまいました。6月5日は「六甲の日」でして、これを祝い、山開きの儀式も兼ねたグルーム祭が6月1日に開催されました。今回はそのお話をしようと思います。

グルーム祭って何?と疑問に思われたかたもいらっしゃるかと思いますが、グルームとは英国出身のグルーム氏(アーサー・ヘスケス・グルーム(Arthur Hesketh Groom)、1846年~1918年)という方のお名前で、グルーム祭はその方の業績をたたえるお祭りです。それでは、なぜ六甲山でグルーム氏を讃えるのでしょうか。

グルーム祭(山開き)の様子

画像右側にある銅像はグルーム氏の記念碑です。

実は、六甲山系は外国人ととても縁の深い山でして、中でもグルーム氏は「六甲山開祖」と呼ばれています。1868年に神戸へ出張員として訪れたグルーム氏は、1895年には六甲山の中にレクリエーションの為の山荘を建て、彼に続いて他の外国人や日本人も山荘を建てたそうです。やがて冬にはアイススケートやスキーを楽しむ人々の姿があらわれ、日本初のゴルフ場も誕生しました。そのように外国人が多く訪れていた時代の名残でしょう、今でも六甲山の登山道の名前にはシュライン・ロード(Shrine Road)、パノラマ・リッジ(Panorama Ridge)、アゴニー坂(Agony)など横文字の名前が多く使われています。

外国人による六甲山でのレクリエーションの中には出勤前の朝の散歩(登山)があり、これが地元市民に普及して「毎日登山発祥の地」へとつながり、その毎日登山の活動の中から日本初のロッククライミングを目的とする山岳会の誕生にいたります。とにかく六甲山は「日本初」のものが多い場所です。

グルーム祭へ向かう途中で見かけたチョウ・・・に見えますが実はガです。

その名もキンモンガ。小さくてかわいらしいです。

そんな六甲山ですが、明治時代には過去の伐採、石材採取、柴や薪の収集、度重なる山火事などによりはげ山になっていました。六甲山がはげ山だった時代の写真はネットで検索するとすぐに出てきますので、ご興味があれば、今の六甲山と見比べてみてください。その違いにびっくりされると思います。

こちらもグルーム祭へ向かう途中で。

ウツギの花と・・・花粉まみれの甲虫、同定できず申し訳ないです・・・。

そんなはげ山だった六甲山系は、外国人と市民によるレクリエーション活動が広がるにつれて緑化活動が行われるようになり、明治30年代ごろには行政による植林が進められるようになりました。

今では深い緑に包まれる国立公園でありながら、昔ははげ山で、外国人を開祖に持ち、登山者に愛され続け、眼下には広大な海と輝く都市が広がるそのユニークさは、全国でもここにしかないのだろうなと思います。

少し浸ってしまいましたね。

それでは皆様、また次回まで♪

前回の日記は海でしたが、今回は早々と山に戻ってしまいました。6月5日は「六甲の日」でして、これを祝い、山開きの儀式も兼ねたグルーム祭が6月1日に開催されました。今回はそのお話をしようと思います。

グルーム祭って何?と疑問に思われたかたもいらっしゃるかと思いますが、グルームとは英国出身のグルーム氏(アーサー・ヘスケス・グルーム(Arthur Hesketh Groom)、1846年~1918年)という方のお名前で、グルーム祭はその方の業績をたたえるお祭りです。それでは、なぜ六甲山でグルーム氏を讃えるのでしょうか。

グルーム祭(山開き)の様子

画像右側にある銅像はグルーム氏の記念碑です。

実は、六甲山系は外国人ととても縁の深い山でして、中でもグルーム氏は「六甲山開祖」と呼ばれています。1868年に神戸へ出張員として訪れたグルーム氏は、1895年には六甲山の中にレクリエーションの為の山荘を建て、彼に続いて他の外国人や日本人も山荘を建てたそうです。やがて冬にはアイススケートやスキーを楽しむ人々の姿があらわれ、日本初のゴルフ場も誕生しました。そのように外国人が多く訪れていた時代の名残でしょう、今でも六甲山の登山道の名前にはシュライン・ロード(Shrine Road)、パノラマ・リッジ(Panorama Ridge)、アゴニー坂(Agony)など横文字の名前が多く使われています。

外国人による六甲山でのレクリエーションの中には出勤前の朝の散歩(登山)があり、これが地元市民に普及して「毎日登山発祥の地」へとつながり、その毎日登山の活動の中から日本初のロッククライミングを目的とする山岳会の誕生にいたります。とにかく六甲山は「日本初」のものが多い場所です。

グルーム祭へ向かう途中で見かけたチョウ・・・に見えますが実はガです。

その名もキンモンガ。小さくてかわいらしいです。

そんな六甲山ですが、明治時代には過去の伐採、石材採取、柴や薪の収集、度重なる山火事などによりはげ山になっていました。六甲山がはげ山だった時代の写真はネットで検索するとすぐに出てきますので、ご興味があれば、今の六甲山と見比べてみてください。その違いにびっくりされると思います。

こちらもグルーム祭へ向かう途中で。

ウツギの花と・・・花粉まみれの甲虫、同定できず申し訳ないです・・・。

そんなはげ山だった六甲山系は、外国人と市民によるレクリエーション活動が広がるにつれて緑化活動が行われるようになり、明治30年代ごろには行政による植林が進められるようになりました。

今では深い緑に包まれる国立公園でありながら、昔ははげ山で、外国人を開祖に持ち、登山者に愛され続け、眼下には広大な海と輝く都市が広がるそのユニークさは、全国でもここにしかないのだろうなと思います。

少し浸ってしまいましたね。

それでは皆様、また次回まで♪

2013年05月30日またまたやってきた成ヶ島

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

近畿では梅雨入りしましたね。今年は自宅で梅干しを漬けてみたいと考えており、市場の梅の価格が気になっている神戸自然保護官事務所の多賀です。雨の季節をうっとうしく思われる方もいらっしゃるかと思いますが、この時期にはアジサイも映えますし、梅雨ならではの楽しみを見つければ中々楽しく過ごせるのではないでしょうか。

さて、最近山の話ばかり続いていたと思いますので、久しぶりに海について書きたいと思います。毎度おなじみ、淡路島の南部、成ヶ島へ行って参りしました。AR日記にて以前にも紹介されておりますが、成ヶ島は国立公園の中でも数少ない環境省所管地です。

「国立公園なら全部国が所有しているのではないの?」なんて思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は違います。国立公園のうちその25%強が私有地、12%強が公有地、残りの60%以上が林野庁所管の国有林となり、環境省所管地はわずか0.3%です。数字からしてわずか!ですね。

そんな稀有な成ヶ島に5月半ばに訪れました所、お花畑状態になっていました。花が咲けば実りもあるわけでして、こちらハマダイコンの実も沢山なっていました。

ハマダイコンはその名のとおり大根がそのまま浜で野生化したものらしいです。残念ながらその根っこはお店で見るような立派な大根には育たないそうですが。ところで、皆様ご存知でした?大根の実って食べられること。

ハマダイコンの実はですね、食べるとなんと「大根おろし」の味がするのです!そう、しかもなかなかピリリと辛味が聞いていて美味しい!水気もほどほどなので、是非とも焼き魚に添えて頂きたい逸品なのです。この時期にしか採れないというのが何とも惜しい!秋に焼き秋刀魚に添えていただきたい!

とまあ、食べ物にまつわる話はこれくらいにしておきます。

この日は成ヶ島の海岸沿いを見回りましたが、やはり漂着ゴミが目立ちます。

成ヶ島を美しくする会の方々が定期的に清掃活動を行ってくださっているので、ゴミの山にはなりませんが、半年も放置すれば海岸はゴミで埋め尽くされてしまうでしょう。

漁業・釣り関係道具、ペットボトルにコンビニ弁当の空き箱、車のタイヤはもちろん、他にも今まで見たことのあるもので石油ヒーター(の残骸)やバイクのヘルメットなども漂着していました。

漂流しやすいものでもこれだけありますので、海底はもっとすごいことになっているのではないでしょうか。大きいゴミについては、たまたまゴミの搬送中に海に落っこちてしまったのかなぁなどと呑気なことも思いましたが、現実的に考えると海へ投棄されたか、河川で投棄されたものでしょう。

瀬戸内海からは沢山の海の幸が取れます。ゴールデンウィーク中には潮干狩りに行かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのように日々の暮らしと密接している海の中へ、誰かがゴミをポイ捨てしていると思うと何だかやるせない気持ちです。

「不法投棄」と呼ばれるとおり、指定場所以外でのゴミの投棄は違反行為です。もしも皆様の周りでゴミの処分で迷っていらっしゃる方がいたら、必ず地元の自治体の手順に従うようアドバイスしてくださいね。

ちょっと暗くなりましたね。

それでは皆様、また次回まで♪

さて、最近山の話ばかり続いていたと思いますので、久しぶりに海について書きたいと思います。毎度おなじみ、淡路島の南部、成ヶ島へ行って参りしました。AR日記にて以前にも紹介されておりますが、成ヶ島は国立公園の中でも数少ない環境省所管地です。

「国立公園なら全部国が所有しているのではないの?」なんて思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は違います。国立公園のうちその25%強が私有地、12%強が公有地、残りの60%以上が林野庁所管の国有林となり、環境省所管地はわずか0.3%です。数字からしてわずか!ですね。

そんな稀有な成ヶ島に5月半ばに訪れました所、お花畑状態になっていました。花が咲けば実りもあるわけでして、こちらハマダイコンの実も沢山なっていました。

ハマダイコンはその名のとおり大根がそのまま浜で野生化したものらしいです。残念ながらその根っこはお店で見るような立派な大根には育たないそうですが。ところで、皆様ご存知でした?大根の実って食べられること。

ハマダイコンの実はですね、食べるとなんと「大根おろし」の味がするのです!そう、しかもなかなかピリリと辛味が聞いていて美味しい!水気もほどほどなので、是非とも焼き魚に添えて頂きたい逸品なのです。この時期にしか採れないというのが何とも惜しい!秋に焼き秋刀魚に添えていただきたい!

とまあ、食べ物にまつわる話はこれくらいにしておきます。

この日は成ヶ島の海岸沿いを見回りましたが、やはり漂着ゴミが目立ちます。

成ヶ島を美しくする会の方々が定期的に清掃活動を行ってくださっているので、ゴミの山にはなりませんが、半年も放置すれば海岸はゴミで埋め尽くされてしまうでしょう。

漁業・釣り関係道具、ペットボトルにコンビニ弁当の空き箱、車のタイヤはもちろん、他にも今まで見たことのあるもので石油ヒーター(の残骸)やバイクのヘルメットなども漂着していました。

漂流しやすいものでもこれだけありますので、海底はもっとすごいことになっているのではないでしょうか。大きいゴミについては、たまたまゴミの搬送中に海に落っこちてしまったのかなぁなどと呑気なことも思いましたが、現実的に考えると海へ投棄されたか、河川で投棄されたものでしょう。

瀬戸内海からは沢山の海の幸が取れます。ゴールデンウィーク中には潮干狩りに行かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのように日々の暮らしと密接している海の中へ、誰かがゴミをポイ捨てしていると思うと何だかやるせない気持ちです。

「不法投棄」と呼ばれるとおり、指定場所以外でのゴミの投棄は違反行為です。もしも皆様の周りでゴミの処分で迷っていらっしゃる方がいたら、必ず地元の自治体の手順に従うようアドバイスしてくださいね。

ちょっと暗くなりましたね。

それでは皆様、また次回まで♪

2013年05月17日春の植生調査

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

ここ最近、暑かったり寒かったりしましたね。季節の変わり目はとうに過ぎたと思っておりましたが、油断した私は風邪を引きました。今も事務所の職員一同に申し訳ないと思いつつ常にビービー鼻をかみながらこの日記を書いております。皆様は健やかにお過ごしでしょうか、神戸自然保護官事務所の多賀です。

ところで皆様は覚えておいででしょうか、5ヶ月ほど前に私が山へシバ刈りに行ったことを・・・減少を辿るススキ草原を再生させるために「東お多福山草原保全・再生研究会」の方々と一緒にばっさばっさとネザサ刈り(私は刈られたササをひたすら運ぶ人でしたが)を行っていたあの日の日記を・・・。

その後、3月に一度現場を訪れたた際はまだまだこのようにサッパリ寂しい雰囲気だったのですが、2ヶ月後の5月にはこんなにも青々と!

実際に現場を訪れたときもなかなか衝撃的ですが、こうやって写真で並べてみるとますます、様変わりしたことが実感できます。同じ場所から撮っておけば良かったと後で後悔しました。

この日は東お多福山草原保全・再生研究会の皆様による春のネザサ刈取りと植生調査が行われておりましたので、さしてお役に立てないことを申し訳なく思いながらも専門家の方々が調査される中、記録係を務めました。

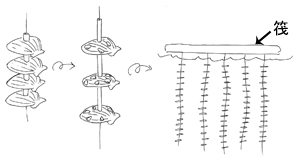

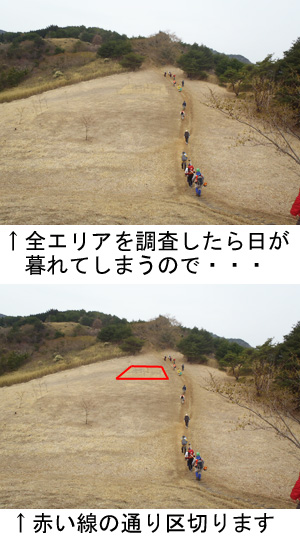

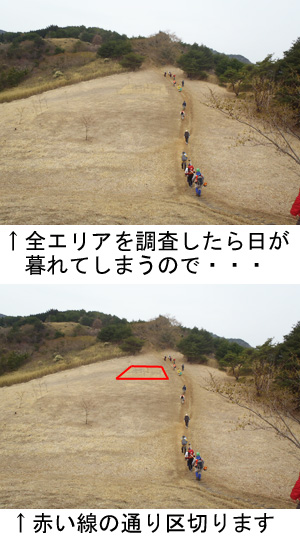

ときに皆様は、植生調査をされたことはあるでしょうか。植生調査はとても簡単に言いますと、とある場所にどのような植物がどのくらいあるかを調べるものです。ただ、とある場所の全ての植物と一本一本把握しようとしたらとんでもない時間と人が必要になります。

ですから、植生調査をするときは とある場所の中を区切って調査します。この区切られた場所を「コドラート」(Quadrat)と呼びます。Quadratは元々Quadrate(=四角形あるいは正方形)という言葉が由来でして、その名のとおり四角形で区切られます。例外もあるかもしれません。

コドラートを敷いたら、今度はコドラートの中の植物の種類やその多さや植物の高さなどを調査します。細かい話をしていくと、日記が果てしないものになりますので、調査方法についてはこの辺で。

さて、今回コドラート調査で見られた植物で覚えているものが以下の通り;

・ニガナ

・ヒメハギ

・マルバハギ

・アオイトスゲ

・ヒカゲスゲ

・イタドリ

・ススキ

・ネザサは言うまでもなく

他にも色々あったのですが、どうも私の記憶力ではこれが限界でした。

小さなバッタの子供が飛び跳ね、しきりに辺りを羽虫が飛び交い、地べたを見ればトカゲが顔を出す。もう少しすればカマキリの姿やトンボもこの草原でみられるでしょう。その前の梅雨時には六甲山名物「シチダンカ」(ヤマアジサイの変種で六甲山特産種)も開花を迎えますし、日ごと賑やかになっていくこの季節は楽しみでいっぱいですね☆

それでは皆様、また次回まで♪

ところで皆様は覚えておいででしょうか、5ヶ月ほど前に私が山へシバ刈りに行ったことを・・・減少を辿るススキ草原を再生させるために「東お多福山草原保全・再生研究会」の方々と一緒にばっさばっさとネザサ刈り(私は刈られたササをひたすら運ぶ人でしたが)を行っていたあの日の日記を・・・。

その後、3月に一度現場を訪れたた際はまだまだこのようにサッパリ寂しい雰囲気だったのですが、2ヶ月後の5月にはこんなにも青々と!

実際に現場を訪れたときもなかなか衝撃的ですが、こうやって写真で並べてみるとますます、様変わりしたことが実感できます。同じ場所から撮っておけば良かったと後で後悔しました。

この日は東お多福山草原保全・再生研究会の皆様による春のネザサ刈取りと植生調査が行われておりましたので、さしてお役に立てないことを申し訳なく思いながらも専門家の方々が調査される中、記録係を務めました。

ときに皆様は、植生調査をされたことはあるでしょうか。植生調査はとても簡単に言いますと、とある場所にどのような植物がどのくらいあるかを調べるものです。ただ、とある場所の全ての植物と一本一本把握しようとしたらとんでもない時間と人が必要になります。

ですから、植生調査をするときは とある場所の中を区切って調査します。この区切られた場所を「コドラート」(Quadrat)と呼びます。Quadratは元々Quadrate(=四角形あるいは正方形)という言葉が由来でして、その名のとおり四角形で区切られます。例外もあるかもしれません。

コドラートを敷いたら、今度はコドラートの中の植物の種類やその多さや植物の高さなどを調査します。細かい話をしていくと、日記が果てしないものになりますので、調査方法についてはこの辺で。

さて、今回コドラート調査で見られた植物で覚えているものが以下の通り;

・ニガナ

・ヒメハギ

・マルバハギ

・アオイトスゲ

・ヒカゲスゲ

・イタドリ

・ススキ

・ネザサは言うまでもなく

他にも色々あったのですが、どうも私の記憶力ではこれが限界でした。

小さなバッタの子供が飛び跳ね、しきりに辺りを羽虫が飛び交い、地べたを見ればトカゲが顔を出す。もう少しすればカマキリの姿やトンボもこの草原でみられるでしょう。その前の梅雨時には六甲山名物「シチダンカ」(ヤマアジサイの変種で六甲山特産種)も開花を迎えますし、日ごと賑やかになっていくこの季節は楽しみでいっぱいですね☆

それでは皆様、また次回まで♪

2013年05月07日自然公園まめ知識

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

ゴールデンウィークが明けてしまいましたね。みなさまは良い思い出を沢山作られたでしょうか。私、神戸自然保護官事務所の多賀は近所をブラブラしたり、近場の公園でバーベキューをしたりと宣言どおりにまったり過ごしておりました。とはいえ、さすがにこれではせっかくのお休がもったいない気持ちになりましたので、最終日に三重県の青山高原までちょっと足を延ばしてきました。

六甲山では早春に咲くアセビが、青山高原ではまだ咲いていました。(風が強かったのでブレてしまっています。)

正確に申し上げますと、青山高原は三重県と奈良県にまたがる「室生赤目青山国定公園」の中にあります。

ところで今、上の文章を読んで「ん?」と思われた方はいらっしゃいますでしょうか。

「室生赤目青山“ 国 定 公 園 ”」とありますね。

自然公園に詳しい方ならお分かりかと思いますが「国立公園」の書き間違えではありません。

国立公園に携わる仕事をしておりますと、たまに「ここは国定公園やんな?」と尋ねられることがあり、「いいえ、こちらは国立公園ですよ。」と答えると「え?国定公園ちゃうかったら何なん?」と更に質問を返されてしまうことがあります。似た名称なので確かに一度聞いただけでは何が違うのか分かり難いですよね。

この2つの違いはとても簡単ですので、是非この機会に覚えて頂き、そのマメ知識をご友人やご家族にご披露ください。

「国立公園」は国(環境省)が管理している公園で、「国定公園」は都道府県が管理している公園です。いずれも自然公園法に基づいて環境大臣が指定しますが、国定公園の場合は、都道府県からの申出→国による審議→指定という流れになります。

ちなみに自然公園にはこれらのほかにも「都道府県立自然公園」がありまして、こちらは都道府県知事が指定します。

では管理する組織が違えば管理制度も違うのかといいいますと、いずれの公園も自然公園法に基づいておりますので、同じといえるでしょう。

自然公園の管理は大まかに「規制計画」と「施設計画」の2つに分けられます。

「規制計画」では、上地図のように保護レベルによって区域分けを行います。特別保護地区という最も規制が厳しい区域では、その場の落葉や石を拾うことにも許可が必要です。特別保護地区の他にも、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、普通地域、海域公園などがあります。それぞれ規制の度合いや内容が違うので、もし興味があったら以下URLをご覧くださいませ☆

http://www.env.go.jp/park/system/keikaku.html

「施設計画」では、公園に人が来てもらいやすいよう、また公園で心地よく過ごしてもらえるよう、道路を整備したり、休憩所やトイレ・看板などを設置したり、宿泊施設を設けたりします。

展望台の整備や、展望維持(見晴らしを保つための定期的な枝払い等)などもこの業務に含まれます。

結局のところ、管理する組織が違うだけで、自然公園であることに変わりはありません。「結局、何が違うん?」と言われると、うーむと考え込んでしまうわけですが、1つの組織が一元的に管理するのと、違った組織がそれぞれ管理するのとでは、やはり性質は異なってくるのではないでしょうか。

それでは、小難しい話になりましたが、また次回も宜しくお願いします☆

六甲山では早春に咲くアセビが、青山高原ではまだ咲いていました。(風が強かったのでブレてしまっています。)

正確に申し上げますと、青山高原は三重県と奈良県にまたがる「室生赤目青山国定公園」の中にあります。

ところで今、上の文章を読んで「ん?」と思われた方はいらっしゃいますでしょうか。

「室生赤目青山“ 国 定 公 園 ”」とありますね。

自然公園に詳しい方ならお分かりかと思いますが「国立公園」の書き間違えではありません。

国立公園に携わる仕事をしておりますと、たまに「ここは国定公園やんな?」と尋ねられることがあり、「いいえ、こちらは国立公園ですよ。」と答えると「え?国定公園ちゃうかったら何なん?」と更に質問を返されてしまうことがあります。似た名称なので確かに一度聞いただけでは何が違うのか分かり難いですよね。

この2つの違いはとても簡単ですので、是非この機会に覚えて頂き、そのマメ知識をご友人やご家族にご披露ください。

「国立公園」は国(環境省)が管理している公園で、「国定公園」は都道府県が管理している公園です。いずれも自然公園法に基づいて環境大臣が指定しますが、国定公園の場合は、都道府県からの申出→国による審議→指定という流れになります。

ちなみに自然公園にはこれらのほかにも「都道府県立自然公園」がありまして、こちらは都道府県知事が指定します。

では管理する組織が違えば管理制度も違うのかといいいますと、いずれの公園も自然公園法に基づいておりますので、同じといえるでしょう。

自然公園の管理は大まかに「規制計画」と「施設計画」の2つに分けられます。

「規制計画」では、上地図のように保護レベルによって区域分けを行います。特別保護地区という最も規制が厳しい区域では、その場の落葉や石を拾うことにも許可が必要です。特別保護地区の他にも、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、普通地域、海域公園などがあります。それぞれ規制の度合いや内容が違うので、もし興味があったら以下URLをご覧くださいませ☆

http://www.env.go.jp/park/system/keikaku.html

「施設計画」では、公園に人が来てもらいやすいよう、また公園で心地よく過ごしてもらえるよう、道路を整備したり、休憩所やトイレ・看板などを設置したり、宿泊施設を設けたりします。

展望台の整備や、展望維持(見晴らしを保つための定期的な枝払い等)などもこの業務に含まれます。

結局のところ、管理する組織が違うだけで、自然公園であることに変わりはありません。「結局、何が違うん?」と言われると、うーむと考え込んでしまうわけですが、1つの組織が一元的に管理するのと、違った組織がそれぞれ管理するのとでは、やはり性質は異なってくるのではないでしょうか。

それでは、小難しい話になりましたが、また次回も宜しくお願いします☆

先日、兵庫県山岳連盟の皆様の「自然観察山歩」に同行させて頂きました。この日はまだまだ日差しも強く、本当に9月後半に入ったのかしらと少々汗を流しつつ尾根を登る山行でした。

尾根を歩く

今回の山歩きでは読図についての講義も含まれており、同行していて大変勉強になりました。例えば、講義の先生曰く・・・

「包丁とまな板があっても、練習なしでは包丁さばきがうまくならないのと同じで、コンパスと地図も練習しなければ使えません。」

地形図とコンパスの説明中

なるほど。

地形図が読めなくても、コンパスの使い方が分からなくても、最近は携帯のGPS機能で自分の位置や方角が分かってしまいますが、やはり携帯は電波が届かない場所や電池切れになることなどがありますので、読図は出来るようになっておきましょう。読図については雑誌の特集や本がありますので、ここでは割愛させて頂きます。練習は、初心者向けのイベントがよく行われていますので、それらに参加されることをお勧めします。

熱心に地形図を覗き込みながら現在地を確認している皆さん

ここでひとつ、先生がおっしゃる道に迷った時の対応を紹介しておきましょう。

分岐点では進む前に一度来た道を振り返ってみて、どこの道を来たのか確認しておく。そしてもしも道が分からなくなったら、自分がどの位置にいたのか分かるところまで戻る。

以上です。特に元の道を戻るというのは大切なことでしょう。道に迷っているときや帰りを急いでいるときは、疲れや焦りから近道をしようとしがちです。しかし、その疲れやあせりから判断を誤って近道のつもりで獣道に入ってしまうことや、全く別の場所に続く道を辿ってしまうことがあります。このようなことにならないためにも、迷ったら戻る勇気です!

これから紅葉が始まれば、紅葉狩りへ山に行かれることも多くなると思います。そのように自然を楽しむために山を訪れる人が増えるのはとてもうれしいことですが、その反面、心配されるのが遭難事故です。

山で遭難といいますとやはり人里はなれた険しい山を想像されるかもしれません。六甲山系は低山ですし、市街地にとても近いので遭難のイメージから遠いでしょう。しかし、兵庫県内での遭難事故はその多くが六甲山系で発生しています。兵庫県警によると、今年の1月~5月までの兵庫県内の遭難事故の約4割超(21件32人)が六甲山系で発生しているそうです。そして六甲山系で一番多い遭難事案は「道迷い」なのです。道迷いも命を危険にさらす遭難ですから、十分に気を付けてください。

それでは皆様、楽しい秋を☆