瀬戸内海国立公園 神戸

171件の記事があります。

2021年10月11日「成ヶ島の自然観察会」を開催しました!

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

みなさんこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

前回私の記事では「秋の気配がしてきました」と書きましたが、台風通過後の神戸は夏に逆戻りしたのかと思うくらい暑いです。事務所の扇風機を片づける準備をしていたのですが、まだまだ必要ですね。

さて、先日は淡路島の瀬戸内海国立公園『成ヶ島』にて、自然観察会を開催しましたのでその様子をご報告いたします。

今回の自然観察会は、国立公園である成ヶ島の魅力について知ってもらうことを目的として開催させていただきました。

淡路島に住んでいるけど成ヶ島には初めて来た、という子ども達も何人かいて「どんな生き物がいるかな?」とみんなワクワクです。

【干潟で生きものを探し開始です】 【カニを触った感想『ざらざら』】

【干潟で生きものを探し開始です】 【カニを触った感想『ざらざら』】

干潟生き物観察会では貝やカニだけでなく、珍しいウミウシや魚など、いろいろな生き物を干潟で見ることが出来ました。講師の方からは、生き物の名前だけでなく、干潟の持つ水をきれいにする力や自然の大切さも教えていただき、子ども達には楽しく、また大人にとっても勉強になる観察会になったのではないでしょうか。

干潟での観察会の後は、成ヶ島を一望できる展望台がある成山(標高52m)の山頂を目指します。

当日は、天候にも恵まれてとても素晴らしい景色を見ることが出来ました。展望台では講師の方より、成ヶ島がどうやってできたのか、成ヶ島のある由良地域の過去の歴史についてなど、詳しく解説していただきました。子どもたちは、淡路橋立を股のぞきで見て、何に見えるかを言い合いました。

今回の観察会では、子ども達からは「干潟で色々な生き物を見られて楽しかった」「山の中で聞く波の音がきれいだった」「成ヶ島の自然をもっといろんな人に知ってもらいたい」等の感想が寄せられました。自然観察会を通して、成ヶ島の自然を大切にする気持ちを子ども達に持ってもらえれば、とても嬉しいです。

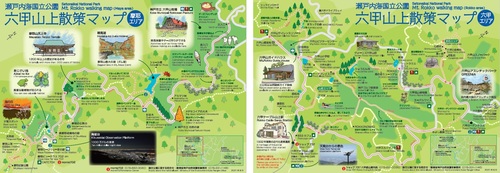

2021年09月24日六甲山上散策マップ 最新版を公開しました

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さんこんにちは、神戸自然保護官事務所の中村です。

先日までの暑さがまるで嘘のように、神戸では涼しい風と共にだんだんと秋の気配がしてきました。

さて、今回は2020年の4月にこのAR日記にて紹介しました「六甲山上散策マップ」について改めてご紹介します。

【最新版はこちらでも配布しております】

【最新版はこちらでも配布しております】

最近の六甲山では、スポーツ自転車で利用される方や、ワーケーションとして仕事で利用される方など、いろいろな世代の方が六甲山に目を向けてくれているような変化を感じています。

このマップでは、六甲山上の地域の歴史や自然の魅力をご紹介しています。

せっかくなので、夏から秋に変わる六甲山上のこの時期の自然を紹介したいと思います。

自然観察園の「あじさい池」では、この時期、紫陽花の花はありませんが、代わりにツリフネソウが満開でした。

【ピンクの花を舟に見立てた名前で、見た目もかわいらしいです】

【ピンクの花を舟に見立てた名前で、見た目もかわいらしいです】

周辺の遊歩道では、他にも秋を彩る草花たちを見ることが出来ました。

また、摩耶山では毎年、秋に渡りの蝶であるアサギマダラが飛来するので、もし運が良ければ会えるかもしれません。

【摩耶山天上寺に飛来したアサギマダラ(撮影:2019年10月)】

【摩耶山天上寺に飛来したアサギマダラ(撮影:2019年10月)】

六甲山上散策マップは六甲山ビジターセンターをはじめとした六甲山上の各施設にて無料配布しております。

2021年08月23日特定外来植物『ナルトサワギク』

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さんこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

突然ですが、皆さんこちらの植物を見たことがありますでしょうか?

タイトルにもあるのですが、この植物は『ナルトサワギク』といいます。マダガスカル原産の植物ですが、世界各国に分布域をひろげ、日本でも1976年に徳島県鳴門市で初めて発見されて以降、近畿地方を中心に分布が拡大しております。

見た目は華やかで美しいキク科の植物なのですが、ナルトサワギクは拡大のスピードがすさまじく、すぐにあたり一面がこの黄色い花で覆いつくされてしまいます。

このAR日記にたびたび登場する成ヶ島(瀬戸内海国立公園)において、環境省はナルトサワギクの防除活動を実施しており、先日私も作業に立会しました。

成ヶ島ではナルトサワギクの防除活動が継続的に行われておりますので、先ほどの写真のようにあたり一面がナルトサワギクで覆いつくされる、というようなことにはなっておりません。ではどこに生えているのかというと・・・

【大人の腰の高さくらいまである植物(ハマゴウ)群落ですが・・・】

【大人の腰の高さくらいまである植物(ハマゴウ)群落ですが・・・】

ナルトサワギクには、アレロパシーという他の植物の生長を抑制する物質を出す特徴があるということがわかっており、成ヶ島の貴重な海浜性植物の保全のために、ナルトサワギクの分布域が広がらないうちに、しっかりと防除作業をすることが大切です。

皆さま、暑い中お疲れ様でした。

2021年08月03日国立公園の企画展示が開催中です

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

みなさん、こんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

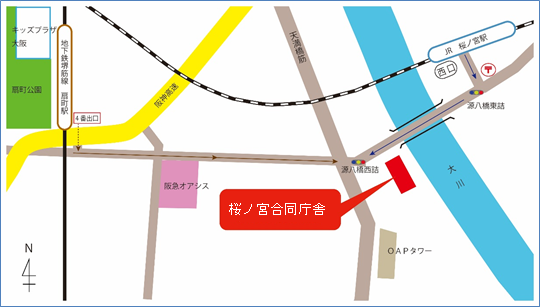

現在「近畿地方環境事務所管内 国立公園の紹介」の企画展が桜ノ宮合同庁舎(大阪市北区)の1階「森林(もり)のギャラリー展」にて、開催中です。

私たち近畿地方環境事務所に所属するアクティブ・レンジャーが、自分たちの管轄する国立公園内のおすすめスポットを紹介するパネル展示コーナーもありますよ。

紹介しているスポットは、観光名所になっているところや、「え?こんなところが?」という意外なものも。国立公園で活躍しているアクティブ・レンジャーならではの視点があって、面白いものになっております。

8月2日(月)から8月20日(金)までの期間限定展示ですので、皆さまのお越しをお待ちしております。

【アクセス】

JR大阪環状線「桜ノ宮駅」下車。西口から徒歩5分

大阪メトロ堺筋線「扇町」下車。4番出口から徒歩10分

2021年07月12日いえしまで自然を満喫!

瀬戸内海国立公園 中村高也

みなさん、こんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

今月の3(土)と4(日)に、兵庫県立いえしま自然体験センターにて行われたイベント「自然とあそぼう」に講師として参加してきましたので、その様子をご紹介いたします。

【姫路港で大人と別れフェリーに。どんな冒険が待っているかな?】

【姫路港で大人と別れフェリーに。どんな冒険が待っているかな?】

いえしま自然体験センターがある西島までは、姫路港からフェリーで40分ほど。西島を含む家島諸島は姫路港の沖合約20km、播磨灘に浮かぶ大小44の島々からなっており、今回訪れる西島は島全体が瀬戸内海国立公園に指定されるなど、兵庫県でも手つかずの自然が残る、とても貴重な場所です。

【フェリーを降りたら島を探索して、島の豊かな自然や景色を満喫!】

【フェリーを降りたら島を探索して、島の豊かな自然や景色を満喫!】

私は瀬戸内海国立公園や海の知識・生き物についてみんなと一緒に勉強しました。その後はお待ちかねの自然観察の時間!水中メガネで海の中を見てみたり、色々な動植物を見て、さわって普段できないことをたくさん経験できました。

【海の中を探索しました。 ウニの足の感触は『気持ちいい!』】

【海の中を探索しました。 ウニの足の感触は『気持ちいい!』】

【浜の植物、ハマゴウはミントの香り? 珍しいハマボウフウの姿も】

【浜の植物、ハマゴウはミントの香り? 珍しいハマボウフウの姿も】

夜のイベントとして星空観察も予定しておりましたが、こちらはあいにくの曇り空。満天の星空はまたの機会にお預けですが、代わりに海では光り輝く夜光虫や、ウミホタルを見ることが出来て、子どもたちは大興奮でした。

【ウミホタルを観察。青く光る姿はまるで海に浮かぶお星さま!?】

【ウミホタルを観察。青く光る姿はまるで海に浮かぶお星さま!?】

このほかにもカヌーに乗ったり、浜に流れ着いた漂着物を探して、絵を描いたりと盛りだくさんの2日間イベントで、子ども達も大満足だったのではないでしょうか。講師として同行した私も、貴重な体験をさせていただきました。

今回のようなイベントは、いえしま自然体験センターのHPで募集を行っておりますので、ご興味を持たれた方はぜひ一度参加してみては、いかがでしょうか?

兵庫県立いえしま自然体験センター

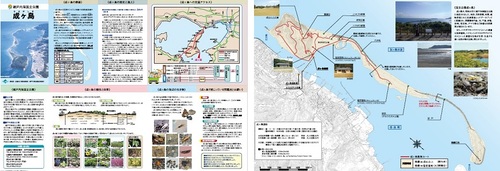

2021年06月21日淡路島の『成ヶ島』

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さんこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

今年は近畿地方の梅雨入りがとても早く、発表された5月16日は1951年の統計開始以来、最も早い記録だったようです。私は晴れが好きなので、『例年よりも梅雨が長引くのか...』と心配しておったのですが、梅雨前線がその後南下したため、神戸では比較的晴れ間も見えて、本当に梅雨なのかと疑ってしまうような天気が続いております(暑さは相変わらずですが)。

そんな梅雨の晴れ間を見計らって、先日は、淡路島東端の小島である、成ヶ島に行ってまいりました。

成ヶ島の場所は淡路島の洲本ICから車で25分ほど南下し、由良の成ヶ島渡船場から船に乗って2分ほどの位置にあります。

かつて存在していた宿舎などが昭和後期に廃業して以降、無人島になりました。成ヶ島の植生は豊かで、約300種類の樹木や草花、また500種類以上の動物が生育・生息している大変貴重な場所です。

環境省では、成ヶ島をより多くの皆さまに楽しんでもらうため、標識などの整備を行っており、今回、私は整備した案内板や標識などがしっかり機能しているかの確認を行ってまいりました。

【ぐらつきはないか、文字が見えにくくなっていないか等をチェックしました】

【ぐらつきはないか、文字が見えにくくなっていないか等をチェックしました】

整備点検で半日ほど歩き回って、汗だくになってしまいました。コロナの影響で外に行く機会が極端に減った影響なのか、目に見えて体力の衰えを感じてしまいます...

また島内には自動販売機もありませんので、これからの時期は水分補給をしっかり行うなど、熱中症対策を万全にして行かれることをお勧めします。

また、洲本市役所HPでは、成ヶ島パンフレットのPDFデータを公開しておりますので、こちらを印刷してお持ちいただくと、島のことがより詳しく分かりますので大変便利です。

https://www.city.sumoto.lg.jp/hp/kankou/tosen/narugashima.pdf

成ヶ島に関する情報(渡船の料金・定休日等)については洲本市のHPにも詳細がございますので、そちらをご覧ください。

2021年05月11日干潟は鳥たちの楽園

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さまこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。神戸では春の心地よい風はすでに過ぎ去ってしまい、いつの間にか夏日になる日も出てきました。これからの季節の野外活動は熱中症対策のため、帽子・給水が欠かせません。私も気を付けていきたいと思います。

そんな照り付ける太陽がまぶしい中、先日は国指定鳥獣保護区である甲子園浜に行ってまいりました。

4月に甲子園浜を取り上げた記事(干潟再生に向けて)では、干潟のあちらこちらでカモ達の姿がみられましたが、今ではそのほとんどがすでに日本での越冬を終えて、甲子園浜を飛び去っておりました。日本で越冬するコガモやヒドリガモ等のカモ類ははるか遠方の北国(ロシア等)から渡ってきているということが調査研究によりわかっております。また来シーズンに元気な姿を見せに来てくれると嬉しいですね。

カモ達は去ってしまいましたが、甲子園浜には他にもたくさんの鳥たちを観察することができますので、今回はその一部をご紹介させてください。

【魚を追いかけるサギ達(左) コサギは足指の色(黄色)で判別可(右写真の赤丸部分)】

【魚を追いかけるサギ達(左) コサギは足指の色(黄色)で判別可(右写真の赤丸部分)】

アオサギ、コサギ等のサギ類は、干潟に生息する豊富なエサ(魚など)を求めて移動する姿を観察することが出来ます。大型の鳥類なので、羽を広げて飛んでいく姿は迫力があります。

夏鳥として4月頃から日本に飛来し、繁殖するコアジサシ。高度経済成長期の埋立等によって繁殖に適した河川敷や砂浜が減少し、個体数を減らしたため、環境省の鳥類レッドリストにおいても絶滅危惧Ⅱ類の指定を受けております。ここ甲子園浜の干潟では、コアジサシが水中の魚を捕まえる華麗な採餌シーンを見ることが出来ますよ。

4月から5月は甲子園浜にシギ科、チドリ科に代表される渡り鳥が訪れるシーズンです。春から夏にかけて、繁殖地である北半球の高緯度地域を目指して長距離移動をする鳥類であることが知られており、例年、休息や栄養補給のためにこの甲子園浜に立ち寄る姿を見ることが出来ます。渡り鳥の休息・餌場の確保のために西宮市の条例により、4から5月の間は一部干潟の立入りが制限されておりますが、干潟に入らずとも、周辺遊歩道から見ることが出来ますので、鳥たちの邪魔にならぬ様、静かに観察してみてはいかがでしょうか。

いかがでしたか。甲子園浜には今回紹介した鳥類以外にも多数の動植物が生息しております。人の暮らしに近い環境でも、このようにたくさんの生物たちが暮らしているということを少しでも知っていただければ嬉しいです。

2021年04月05日干潟再生に向けて

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さまこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。桜の開花宣言とともに暖かい空気が流れ込み、神戸にも春がやってきたと感じている今日この頃ですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。今回は先日行ってきました兵庫県西宮市にある甲子園浜の様子をご紹介いたします。

このAR日記でも何度か紹介させていただいておりますが、この甲子園浜は大阪湾に残された数少ない干潟の1つであり、渡り鳥の中継地として非常に重要な役割を担っていることから、昭和53年11月に国指定鳥獣保護区として指定されております。鳥たちの渡りが行われる春もにぎやかになりますが、冬季にも越冬のためにたくさんのカモが飛来し、観察する人の心をいやしてくれています。

さて、今回こちらにやってきたのは、昨年7月に干潟の中に投入した割石の調査のためです。

(※前回の様子はこちらをご参照ください。)

あれから8か月ほど経ちましたが、果たして本当に生き物たちの住処になっているのか私も気になっておりました。

皆さんで協力して干潟に入れたたくさんの割石でしたが、今回の調査時に干潟の上に残っていたのは全体のおよそ半分もありませんでした。他の石は砂の中に埋もれてしまったのか。または波で流されてしまったのかもしれません。予想以上に石が少なくなっており、雲行きが怪しくなっておりましたが、残った石をひっくり返して見てみると・・・

まだ石を置いてから1年もたっておりませんが、それでも生き物たちは順調に住み着いてくれていることがわかりました。石を投入した箇所では、鳥たちがエサをついばむような姿は見られませんでしたが、こうしてカニや貝といった底生生物が住みつく環境があれば、それをエサにする魚や鳥たちが寄り付き、生物多様性の観点からもより良い環境になっていくのではないでしょうか。私はこれからもこの干潟を見守っていきたいと思います。

甲子園浜では、渡り鳥が飛来する4月~5月の2か月間、えさ場の確保のため、西宮市の条例により一部干潟の立入りが制限されておりますのでご注意ください。干潟へ降りることはできませんが、遊歩道からの観察は可能ですので、鳥を驚かさないように静かに見守っていただきます様お願いします。

甲子園浜では、渡り鳥が飛来する4月~5月の2か月間、えさ場の確保のため、西宮市の条例により一部干潟の立入りが制限されておりますのでご注意ください。干潟へ降りることはできませんが、遊歩道からの観察は可能ですので、鳥を驚かさないように静かに見守っていただきます様お願いします。

2021年02月16日日本三大○○!?灘黒岩水仙郷について

瀬戸内海国立公園 神戸 中村高也

皆さんこんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

タイトルのような日本三大○○といわれると、ついつい行ってしまいたくなりますよね。私の担当しております瀬戸内海国立公園(兵庫県)において、もっとも有名な日本三大○○は、六甲山(摩耶山)の1000万ドルの夜景だと思いますが、実はもう一つ、淡路島にもあるのをご存知でしたか?それは、南あわじ市にございます『灘黒岩水仙郷』で、福井県の『越前海岸』、千葉県の『南房総・鋸南町』と並んで、日本三大水仙群生地と言われています。

瀬戸内海国立公園の灘黒岩水仙郷は、今から約180年前に淡路島の海岸に漂着したスイセンの球根を山に植えたものから始まったとされています。今では、スイセンの開花時期になると諭鶴羽山(608m:淡路島最高峰)から海岸斜面の一帯に約500万本のスイセンが咲き誇る人気の観光スポットとなっています。

灘黒岩水仙郷の前を通る県道76号線(南淡路水仙ライン)は景色の良い海岸線を走る道路ですので、ドライブにもおすすめです。

冬季であれば、海岸道路沿いの岩礁に、越冬のために飛来しているウミウを観察することが出来るかもしれません。ウミウの集団渡来地は日本全国でも少なく、海の向こうの沼島にある「沼島のウミウ渡来地」は兵庫県の指定重要文化財に指定されております。

灘黒岩水仙郷は例年、12月下旬から2月下旬まで開園となっておりますが、詳細やアクセスについては南あわじ市のHPをご確認ください。

皆さん、こんにちは。神戸自然保護官事務所の中村です。

先日、兵庫県姫路市の家島にて、子どもパークレンジャー(JPR)を開催いたしましたので、その報告をさせてください。

子どもパークレンジャーとは、自然保護の大切さや自然との付き合い方、生き物に対する思いやりの心など、豊かな人間性を育むことを目的として国立公園などにおいて自然観察や自然解説による自然環境学習を子どもたちに体験してもらうプログラムです。

今回は、自分たちが住んでいる国立公園の自然の多様性や生き物の面白さを体験・学習してもらうことを目的に、家島在住の子ども達を対象に、この季節にぴったりの「鳴く虫探し!」を開催しました。

開会式の後はみんなで目的地を目指します。道中もただ歩いているのではなく、何の虫の鳴き声なのか、みんなで静かにして、耳を澄ませて聴いてみました。

普段は虫や鳥のさえずりが聞こえても、そこまで気にも留めていなかった子ども達。集中して虫の声を聴くことで、「きれいな声!」「他の虫の声よりも大きい!」「家の裏で聴いたことある!」など色々な発見があったようです。

少し歩いて家島神社についてからは、国立公園の勉強。家島の一部は瀬戸内海国立公園に含まれていること、みんなが毎日見ている瀬戸内海の光景がとても大切なものであることを学びました。

さぁ、移動と勉強の後は、体を動かして「鳴く虫探し!」本番のスタートです。

子どもたちは網を片手に走り回って鳴き声を頼りに虫を捕まえました。

イベントでは3か所、それぞれ環境の違う場所(暗い場所・解放された場所・草が生い茂った場所等)で虫取りを行いました。環境の違いによって生息している虫の違いに気付いた子もいました。子ども達からは「楽しかった」「今までに見たことない虫を捕まえた」「捕まえた虫が夜どんな声で鳴くか楽しみ!」などの感想をもらいました。

短い時間でしたが、自分たちがいつも見ている風景や自然が大切なものだと学んでもらえたと思います。今回の子どもパークレンジャー(JPR)を通して、自然にさらに興味を持ってもらえると嬉しいです。