瀬戸内海国立公園 神戸

171件の記事があります。

2014年10月23日東お多福山ガイド養成講座

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。朝晩の気温の差が大きくなり、すっかり秋めいてきましたね。油断していると風邪をひいてしまいそうな時期ですが、いかがお過ごしでしょうか?事務所の隣にある公園では、つい先日までオクトーバーフェストが開催されていました。が、気温が低く、お腹が冷えてしまいそうなため、飲みたい気持ちをこらえつつ毎日横目にみながら帰宅していた、神戸の高橋です。

さて、今回は先日東お多福山で開催された、「東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座」についてです。突然ですが、みなさんは草原と聞いてどんな様子をイメージしますか??

私は子どもの頃、家のそばにあった「原っぱ(空き地)」が思い浮かびます。昆虫を捕まえたり、カラスノエンドウで笛をつくったり・・・遊具やゲーム機がなくても何時間も遊んでいた記憶があります。残念ながら宅地化が進んだこともあり、近年そういった場所を見ることはほとんどなくなりました。

もっと広い草原で宅地化などされなかった場所はどうなっていくのか・・・といいますと、放置するとどんどん草が多い茂り、そのうちぽつぽつ木が成長し、やがて林へと遷移していきます。昔は山へ柴刈に・・ということで生活の一部として低木が燃料にされ、人の手が入り、結果的に管理されている状態の時代もありました。しかし、そのようなことがなくなった現在、草原は姿を消しつつあります。

自然が豊かな国立公園でも例外ではありません。瀬戸内海国立公園、六甲地域の東お多福山でも、1948年から2007年の間に草原の面積が約9分の1の広さになってしまいました。人の手が入らないと先ほど申し上げたように、草原→林へと遷移が進んでしまうからです。「東お多福山草原保全・再生研究会」では草原本来の植生や生物多様性、またススキ草原の景観を取り戻そうと、ネザサの試験的な刈取りや植生調査を通して保全活動を続けています。この活動が始まる前は、一面背丈以上のネザサに覆われていましたが、刈取りを行うことで地表にまで光が届くようになり、ススキ、リンドウといった草原性植物の生育が確認されるようになりました。

【背丈以上に覆い茂るネザサ】

【ネザサの選択的刈取りが行われた場所は、ススキが増えてきました】

その活動を広く一般の方に知って頂き、活動の輪を広げる人材を育成するために「東お多福山ガイド養成講座」が開かれています。草原の生物多様性保全、環境学習、草原の管理法など実習中心の全5回のプログラムで、今回は受講生が一般の参加者を相手に模擬ガイドを行う現地セミナーでした。(つまり、ガイド養成講座を受講し、初めてのガイドデビュー!!ということになります)東お多福山登山道で見られる植物の解説や、ススキ草原について、また歴史的な話まで、初めてとは思えない落ち着いた様子でしっかりガイドされており、頼もしい限りでした。実際に植物を見て、手で触れ、においをかぎ、全身をつかって情報を吸収していく感じは、子どもの頃に戻ったようで、こちらまで楽しくなりました。

【模擬ガイド】

この日は3週間ぶりに天気に恵まれた週末となり、たくさんの方が登山に訪れていました。また、研究会の活動とともに、その個体数が増えつつあるリンドウやセンブリがあちこちで咲いており、私たちの目を楽しませてくれましたが、昨年は一部の草原性植物が盗掘されるという事件が起こりました。

【リンドウ(左)とセンブリ(右)】

草原性植物もこの場所にあるからこそのものであり、このようなことが以後起きないよう、研究会の活動がされに多くの方に認知され、ハイカー全員で見守っていけるような状態になればよいなと思います。バスで登山口まで行き、そこから登り始めれば、東お多福山山頂まで1時間かかからずに到着できます。行楽シーズンに一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

それではまた!

さて、今回は先日東お多福山で開催された、「東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座」についてです。突然ですが、みなさんは草原と聞いてどんな様子をイメージしますか??

私は子どもの頃、家のそばにあった「原っぱ(空き地)」が思い浮かびます。昆虫を捕まえたり、カラスノエンドウで笛をつくったり・・・遊具やゲーム機がなくても何時間も遊んでいた記憶があります。残念ながら宅地化が進んだこともあり、近年そういった場所を見ることはほとんどなくなりました。

もっと広い草原で宅地化などされなかった場所はどうなっていくのか・・・といいますと、放置するとどんどん草が多い茂り、そのうちぽつぽつ木が成長し、やがて林へと遷移していきます。昔は山へ柴刈に・・ということで生活の一部として低木が燃料にされ、人の手が入り、結果的に管理されている状態の時代もありました。しかし、そのようなことがなくなった現在、草原は姿を消しつつあります。

自然が豊かな国立公園でも例外ではありません。瀬戸内海国立公園、六甲地域の東お多福山でも、1948年から2007年の間に草原の面積が約9分の1の広さになってしまいました。人の手が入らないと先ほど申し上げたように、草原→林へと遷移が進んでしまうからです。「東お多福山草原保全・再生研究会」では草原本来の植生や生物多様性、またススキ草原の景観を取り戻そうと、ネザサの試験的な刈取りや植生調査を通して保全活動を続けています。この活動が始まる前は、一面背丈以上のネザサに覆われていましたが、刈取りを行うことで地表にまで光が届くようになり、ススキ、リンドウといった草原性植物の生育が確認されるようになりました。

【背丈以上に覆い茂るネザサ】

【ネザサの選択的刈取りが行われた場所は、ススキが増えてきました】

その活動を広く一般の方に知って頂き、活動の輪を広げる人材を育成するために「東お多福山ガイド養成講座」が開かれています。草原の生物多様性保全、環境学習、草原の管理法など実習中心の全5回のプログラムで、今回は受講生が一般の参加者を相手に模擬ガイドを行う現地セミナーでした。(つまり、ガイド養成講座を受講し、初めてのガイドデビュー!!ということになります)東お多福山登山道で見られる植物の解説や、ススキ草原について、また歴史的な話まで、初めてとは思えない落ち着いた様子でしっかりガイドされており、頼もしい限りでした。実際に植物を見て、手で触れ、においをかぎ、全身をつかって情報を吸収していく感じは、子どもの頃に戻ったようで、こちらまで楽しくなりました。

【模擬ガイド】

この日は3週間ぶりに天気に恵まれた週末となり、たくさんの方が登山に訪れていました。また、研究会の活動とともに、その個体数が増えつつあるリンドウやセンブリがあちこちで咲いており、私たちの目を楽しませてくれましたが、昨年は一部の草原性植物が盗掘されるという事件が起こりました。

【リンドウ(左)とセンブリ(右)】

草原性植物もこの場所にあるからこそのものであり、このようなことが以後起きないよう、研究会の活動がされに多くの方に認知され、ハイカー全員で見守っていけるような状態になればよいなと思います。バスで登山口まで行き、そこから登り始めれば、東お多福山山頂まで1時間かかからずに到着できます。行楽シーズンに一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

それではまた!

2014年10月06日兵庫県山岳連盟 自然観察山歩

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。

非常に強い台風が日本列島を直撃しましたが、大丈夫でしたでしょうか。こちら神戸は夜中の雨風がものすごく、眠れない一夜を過ごしました。前回の台風は六甲地域の道路や登山道に大きな被害をもたらしたので、今回、被害の報告が入らないことを願っています。

さて今回は9月に開催された兵庫県山岳連盟の自然観察山歩の様子をお届けします。お題は「六甲の隠れアルプス・新穂高を巡って」ということで、初秋の六甲を歩いて参りました。今回も47名と大勢の方が参加されていました。

神戸市立森林植物園からスタート

地図の読み方や登山道の由来・歴史も教えて頂きました

この季節、コナラなどの葉と若い緑の実(ドングリ)がついたままの枝が落ちているのを見かけることがあるかと思いますが、その理由も教えて頂きました。

みなさん、なぜだと思いますか?枝の切り口は、はさみで切ったかのようにスパッと切れています。そして落ちているドングリにはキリであけたかのような穴が開いています。

実はこれ、チョッキリという昆虫の仕業です。チョッキリは長い口の先に丈夫なあごをもっています。これでドングリに穴をあけ卵を産み付けると、その名の通りチョキッと枝を切り落とすんです。はさみで切るようにすんなりとはいかないようで、切り落とすには何時間もかかるようですが・・・。卵から孵化した幼虫はどんぐりを食べて成長し、土の中でさなぎになり、羽化して地上生活をおくります。なんとも複雑な生態だなぁと聞き入ってしまいました。

写真を載せられればよかったのですが、撮ったものがすべてブレていまして・・・。公園や山に出かけたときは、ぜひ探してみてください!

私からは、「国立公園の話と六甲山でも見られる不思議な生き物」ということで冬虫夏草を紹介しました。想像以上に参加者の食いつきがよかったため、またの機会に熱く語りたいと思います。

さて、もう一つ気になったことを。

先日の台風と大雨の影響で、現在もいくつかの登山道が通行止めになっています。今回の登山ルートの中にも荒れてしまっていて、歩きにくい場所がいくつか見受けられました。これからの行楽シーズン、登山に行かれる方も多いかと思いますが、情報収集をしっかりして、時間に余裕をもってお出かけ下さい。

台風の影響で荒れてしまった登山道

非常に強い台風が日本列島を直撃しましたが、大丈夫でしたでしょうか。こちら神戸は夜中の雨風がものすごく、眠れない一夜を過ごしました。前回の台風は六甲地域の道路や登山道に大きな被害をもたらしたので、今回、被害の報告が入らないことを願っています。

さて今回は9月に開催された兵庫県山岳連盟の自然観察山歩の様子をお届けします。お題は「六甲の隠れアルプス・新穂高を巡って」ということで、初秋の六甲を歩いて参りました。今回も47名と大勢の方が参加されていました。

神戸市立森林植物園からスタート

地図の読み方や登山道の由来・歴史も教えて頂きました

この季節、コナラなどの葉と若い緑の実(ドングリ)がついたままの枝が落ちているのを見かけることがあるかと思いますが、その理由も教えて頂きました。

みなさん、なぜだと思いますか?枝の切り口は、はさみで切ったかのようにスパッと切れています。そして落ちているドングリにはキリであけたかのような穴が開いています。

実はこれ、チョッキリという昆虫の仕業です。チョッキリは長い口の先に丈夫なあごをもっています。これでドングリに穴をあけ卵を産み付けると、その名の通りチョキッと枝を切り落とすんです。はさみで切るようにすんなりとはいかないようで、切り落とすには何時間もかかるようですが・・・。卵から孵化した幼虫はどんぐりを食べて成長し、土の中でさなぎになり、羽化して地上生活をおくります。なんとも複雑な生態だなぁと聞き入ってしまいました。

写真を載せられればよかったのですが、撮ったものがすべてブレていまして・・・。公園や山に出かけたときは、ぜひ探してみてください!

私からは、「国立公園の話と六甲山でも見られる不思議な生き物」ということで冬虫夏草を紹介しました。想像以上に参加者の食いつきがよかったため、またの機会に熱く語りたいと思います。

さて、もう一つ気になったことを。

先日の台風と大雨の影響で、現在もいくつかの登山道が通行止めになっています。今回の登山ルートの中にも荒れてしまっていて、歩きにくい場所がいくつか見受けられました。これからの行楽シーズン、登山に行かれる方も多いかと思いますが、情報収集をしっかりして、時間に余裕をもってお出かけ下さい。

台風の影響で荒れてしまった登山道

2014年09月05日子ども自然ふれあいイベント~五感で学ぼう~in沼島

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

夏休みも終わり暑さもひと段落といったところですが、

みなさまいかがお過ごしですか?

イベント前は天候が思わしくないことが多く、いくつかのイベントが中止になったこともあり、天気予報を常にチェックしながらドキドキしているような状態でした。

そして夏休み最後の土日となったイベント当日、参加者とスタッフの執念に近い?願いが通じたのか天候に恵まれ、沼島での自然体験イベントを開催することが出来ました!!

ではさっそく、その様子をお届けします。

参加者は神戸、淡路島、そして地元沼島の小学4~5年生の11名。

開会式のあと、船で沼島へ向かいました。到着後はすぐに1つ目のプログラム、漁業体験とクルージングです。2隻の船に分かれて乗船し、それぞれ別の場所へ漁に出ました。底引き網で何が獲れるのか待ちきれない様子は、どちらの船も同じだったようです。

【クルージング(上)漁業体験(下)】

結果は大漁!!優勝力士が持つような立派なタイが何匹も!!その他にもホウボウやウマヅラハギ、アジ、イカ等色々な魚が食べきれないほど獲れ、子どもたちからは歓声が上がっていました。(食べきれなかった魚はお持ち帰り頂きましたが、お迎えに来た親御さんたちからも歓声が上がったことを書き添えます)獲れた魚はすぐに漁師さんが血抜きやうろこ取りを実演してくれました。

【大漁!】

そして獲れた魚を夕食のおかずにするべく料理体験へ。ここでも漁師さんが講師となり、さばき方を教えて下さいました。子どもたちも真剣に料理に取り組んだ結果、豪華な夕食となりました。

【魚料理体験】

また、お寺の住職が沼島の成り立ちや神話、地質的特徴など幅広いお話をして下さったり、地元の方から淡路島の特産物、玉ねぎを使った染め物を教わりました。その他にも、釣り体験では見かねた?地元のおじさまが飛び入りで釣り方のコツを教えて下さったりと、沼島の自然だけでなく、そこで暮らす人の知恵や優しさにたくさん触れることが出来たのではないかと思います。

【玉ねぎ染め(左)貝を使ったクラフト(右)】

【釣り体験(上)住職のお話(左下)

アクティブレンジャーの解説(右下)】

私からは沼島が瀬戸内海国立公園に指定されていることや、国立公園の目的などをお話しましたが、この2日間の体験を通して生物や自然と人との関わりなどに、さらに興味を持ってもらえると嬉しいなと思います。またこういったイベントを計画していきたいと思います。今回ご協力頂いたみなさま、ありがとうございました!

【楽しい思い出がたくさんできました】

みなさまいかがお過ごしですか?

イベント前は天候が思わしくないことが多く、いくつかのイベントが中止になったこともあり、天気予報を常にチェックしながらドキドキしているような状態でした。

そして夏休み最後の土日となったイベント当日、参加者とスタッフの執念に近い?願いが通じたのか天候に恵まれ、沼島での自然体験イベントを開催することが出来ました!!

ではさっそく、その様子をお届けします。

参加者は神戸、淡路島、そして地元沼島の小学4~5年生の11名。

開会式のあと、船で沼島へ向かいました。到着後はすぐに1つ目のプログラム、漁業体験とクルージングです。2隻の船に分かれて乗船し、それぞれ別の場所へ漁に出ました。底引き網で何が獲れるのか待ちきれない様子は、どちらの船も同じだったようです。

【クルージング(上)漁業体験(下)】

結果は大漁!!優勝力士が持つような立派なタイが何匹も!!その他にもホウボウやウマヅラハギ、アジ、イカ等色々な魚が食べきれないほど獲れ、子どもたちからは歓声が上がっていました。(食べきれなかった魚はお持ち帰り頂きましたが、お迎えに来た親御さんたちからも歓声が上がったことを書き添えます)獲れた魚はすぐに漁師さんが血抜きやうろこ取りを実演してくれました。

【大漁!】

そして獲れた魚を夕食のおかずにするべく料理体験へ。ここでも漁師さんが講師となり、さばき方を教えて下さいました。子どもたちも真剣に料理に取り組んだ結果、豪華な夕食となりました。

【魚料理体験】

また、お寺の住職が沼島の成り立ちや神話、地質的特徴など幅広いお話をして下さったり、地元の方から淡路島の特産物、玉ねぎを使った染め物を教わりました。その他にも、釣り体験では見かねた?地元のおじさまが飛び入りで釣り方のコツを教えて下さったりと、沼島の自然だけでなく、そこで暮らす人の知恵や優しさにたくさん触れることが出来たのではないかと思います。

【玉ねぎ染め(左)貝を使ったクラフト(右)】

【釣り体験(上)住職のお話(左下)

アクティブレンジャーの解説(右下)】

私からは沼島が瀬戸内海国立公園に指定されていることや、国立公園の目的などをお話しましたが、この2日間の体験を通して生物や自然と人との関わりなどに、さらに興味を持ってもらえると嬉しいなと思います。またこういったイベントを計画していきたいと思います。今回ご協力頂いたみなさま、ありがとうございました!

【楽しい思い出がたくさんできました】

2014年07月28日子どもパークレンジャー大募集!!

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。

各地で梅雨明けが発表され気温の高い日が続いていますが、夏バテなどされていませんか?夏バテはしてないものの、そうめん消費量が格段に増えた神戸の髙橋です。

さて、今回は夏休みに開催される「子どもパークレンジャー」参加者募集についてお知らせします。

まず・・・

◇子どもパークレンジャーとは??◇

子どもパークレンジャー(略称JPR:Junior Park Ranger)は、自然保護の大切さや自然とのつきあい方、また生き物に対する思いやりの心など、豊かな人間性を育むことを目的として、環境省レンジャー(自然保護官)と一緒に国立公園などにおいて自然観察や解説による自然環境学習などを小・中学生に体験してもらうプログラムです。

そしてこの夏、瀬戸内海国立公園(淡路地域)では淡路島の南に浮かぶ島、沼島で「子ども自然ふれあいイベント~五感で学ぼう~in沼島」を開催します。

沼島はこのAR日記で何度も登場している島ですが、ダイナミックな景観や国生みの神話があったりと、「神秘的」という言葉がぴったりの場所です。現在シーズンまっただ中の鱧(ハモ)の産地としても有名です。ここで獲れた鱧は、関西圏の料亭などに直送されるため、なかなかスーパーに並ぶことがなく、特産の鱧料理を食べるために沼島を訪れる人も多いのだとか。と、ついつい食べ物の話で盛り上がってしまいますが、

ここからプログラムの詳細です!!夏休み、大自然の中で遊びたいという小中学生の皆さん応募してみませんか??

◇日時

2014年8月30日(土)13:00~31日(日)13:30 1泊2日

※小雨決行 荒天の場合は延期

[予備日:2014年9月6日(土)~7日(日)]

◇詳細は近畿地方環境事務所HPをご覧下さい。

↓↓↓

http://c-kinki.env.go.jp/to_2014/0725a.html

◇開催場所の沼島についてもっと知りたい方は

沼島総合案内所 吉甚(よしじん) HPをご覧下さい。

http://www.nushima-yoshijin.jp/

沼島の砂浜

こんな岩場も。クルージングでさまざまな景観が楽しめます。

普段はなかなか経験できないプログラムが盛りだくさんです。

夏のよい思い出になること間違いなしだと思いますよ!

みなさんとお会いできることを楽しみにしています!!

各地で梅雨明けが発表され気温の高い日が続いていますが、夏バテなどされていませんか?夏バテはしてないものの、そうめん消費量が格段に増えた神戸の髙橋です。

さて、今回は夏休みに開催される「子どもパークレンジャー」参加者募集についてお知らせします。

まず・・・

◇子どもパークレンジャーとは??◇

子どもパークレンジャー(略称JPR:Junior Park Ranger)は、自然保護の大切さや自然とのつきあい方、また生き物に対する思いやりの心など、豊かな人間性を育むことを目的として、環境省レンジャー(自然保護官)と一緒に国立公園などにおいて自然観察や解説による自然環境学習などを小・中学生に体験してもらうプログラムです。

そしてこの夏、瀬戸内海国立公園(淡路地域)では淡路島の南に浮かぶ島、沼島で「子ども自然ふれあいイベント~五感で学ぼう~in沼島」を開催します。

沼島はこのAR日記で何度も登場している島ですが、ダイナミックな景観や国生みの神話があったりと、「神秘的」という言葉がぴったりの場所です。現在シーズンまっただ中の鱧(ハモ)の産地としても有名です。ここで獲れた鱧は、関西圏の料亭などに直送されるため、なかなかスーパーに並ぶことがなく、特産の鱧料理を食べるために沼島を訪れる人も多いのだとか。と、ついつい食べ物の話で盛り上がってしまいますが、

ここからプログラムの詳細です!!夏休み、大自然の中で遊びたいという小中学生の皆さん応募してみませんか??

◇日時

2014年8月30日(土)13:00~31日(日)13:30 1泊2日

※小雨決行 荒天の場合は延期

[予備日:2014年9月6日(土)~7日(日)]

◇詳細は近畿地方環境事務所HPをご覧下さい。

↓↓↓

http://c-kinki.env.go.jp/to_2014/0725a.html

◇開催場所の沼島についてもっと知りたい方は

沼島総合案内所 吉甚(よしじん) HPをご覧下さい。

http://www.nushima-yoshijin.jp/

沼島の砂浜

こんな岩場も。クルージングでさまざまな景観が楽しめます。

普段はなかなか経験できないプログラムが盛りだくさんです。

夏のよい思い出になること間違いなしだと思いますよ!

みなさんとお会いできることを楽しみにしています!!

2014年07月03日アルゼンチンアリ防除作業

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。

沖縄では梅雨明けが宣言され、その他の地域では梅雨明けが待ち遠しい時期となってきましたが、いかがお過ごしですか??東京の方ではゲリラ豪雨や雹が降ったというニュースがありましたが、こちらではあまり雨が降っていないように感じます。今後の渇水がちょっと心配な神戸です。と、書いていたら今日は久しぶりの雨になりました。

さて、今回は日差しだけは夏を先取りしたかのような中行われた、アルゼンチンアリ防除の様子を紹介します。アルゼンチンアリとはその名のとおりアルゼンチンを原産地とする外来生物で、1993年に広島県ではじめて発見されて以来その生息域を広げています。このアリは、巣に多数の女王アリがいて繁殖力が極めて強く、競争力も強いため在来のアリを駆逐してしまうこと、土砂や物資の運搬に伴って広い地域に拡散してしまう恐れがあることから、「特定外来生物」に指定されています。大きさは2.5mm~3.0mmと小さいのですが、日本の「侵略的外来種ワースト100」にも入っている、在来種にとっては影響力が大きい要注意生物です。

アルゼンチンアリ

アルゼンチンアリ防除作業はベイト剤とよばれる、巣に持ち帰ってみんなで食べてあわよくば全滅!を狙う薬剤を等間隔に設置する作業、大量発生が確認された場所には薬剤散布作業、砂糖水をしみこませた脱脂綿をいつも調査しているポイントに置き、集まってきた数を数えるモニタリング作業の3本立てです。

上:ベイト剤設置

中:薬剤散布

下:モニタリング

この防除作業、その手を緩めることはできません。ひとたび中断してしまうと瞬く間に広がってしまい、今までの作業が無駄になってしまいます。地道な作業ですが継続していかなければならない作業です。ただ一方で、現場を見てみるとゴミが目立ちます。ジュースの空き缶やら、お弁当の食べかけのものまで様々です。こういったものは餌となりアルゼンチンアリ繁殖の一助となってしまう可能性があります。周辺環境の美化も欠かせないことだと感じました。

周辺に散乱するゴミ

その他にも、木の板をひっくり返すと散り散りに逃げて行ったGキブリとは正反対に、そこに鎮座していた外来生物も発見してしまいました。見るからに毒々しく危険な感じが。。。

セアカコケグモ(メス)

外来生物というと、アライグマやカミツキガメといったよくニュースに出てくる生物に注目が集まりますが、ふと足元をみてみると、そこにはすぐに手を打たなければいけない外来生物がいるかもしれません。外来生物の駆除は侵入を防ぐこと、侵入してしまった場合には早期発見、早期対応が被害を最小限にとどめるために不可欠です。普段の生活の中でもこのことを頭の片隅において、関心を持って頂けるとありがたいなと思います。

それでは今回はここまで。

また次回お会いしましょう。

沖縄では梅雨明けが宣言され、その他の地域では梅雨明けが待ち遠しい時期となってきましたが、いかがお過ごしですか??東京の方ではゲリラ豪雨や雹が降ったというニュースがありましたが、こちらではあまり雨が降っていないように感じます。今後の渇水がちょっと心配な神戸です。と、書いていたら今日は久しぶりの雨になりました。

さて、今回は日差しだけは夏を先取りしたかのような中行われた、アルゼンチンアリ防除の様子を紹介します。アルゼンチンアリとはその名のとおりアルゼンチンを原産地とする外来生物で、1993年に広島県ではじめて発見されて以来その生息域を広げています。このアリは、巣に多数の女王アリがいて繁殖力が極めて強く、競争力も強いため在来のアリを駆逐してしまうこと、土砂や物資の運搬に伴って広い地域に拡散してしまう恐れがあることから、「特定外来生物」に指定されています。大きさは2.5mm~3.0mmと小さいのですが、日本の「侵略的外来種ワースト100」にも入っている、在来種にとっては影響力が大きい要注意生物です。

アルゼンチンアリ

アルゼンチンアリ防除作業はベイト剤とよばれる、巣に持ち帰ってみんなで食べてあわよくば全滅!を狙う薬剤を等間隔に設置する作業、大量発生が確認された場所には薬剤散布作業、砂糖水をしみこませた脱脂綿をいつも調査しているポイントに置き、集まってきた数を数えるモニタリング作業の3本立てです。

上:ベイト剤設置

中:薬剤散布

下:モニタリング

この防除作業、その手を緩めることはできません。ひとたび中断してしまうと瞬く間に広がってしまい、今までの作業が無駄になってしまいます。地道な作業ですが継続していかなければならない作業です。ただ一方で、現場を見てみるとゴミが目立ちます。ジュースの空き缶やら、お弁当の食べかけのものまで様々です。こういったものは餌となりアルゼンチンアリ繁殖の一助となってしまう可能性があります。周辺環境の美化も欠かせないことだと感じました。

周辺に散乱するゴミ

その他にも、木の板をひっくり返すと散り散りに逃げて行ったGキブリとは正反対に、そこに鎮座していた外来生物も発見してしまいました。見るからに毒々しく危険な感じが。。。

セアカコケグモ(メス)

外来生物というと、アライグマやカミツキガメといったよくニュースに出てくる生物に注目が集まりますが、ふと足元をみてみると、そこにはすぐに手を打たなければいけない外来生物がいるかもしれません。外来生物の駆除は侵入を防ぐこと、侵入してしまった場合には早期発見、早期対応が被害を最小限にとどめるために不可欠です。普段の生活の中でもこのことを頭の片隅において、関心を持って頂けるとありがたいなと思います。

それでは今回はここまで。

また次回お会いしましょう。

2014年06月09日初めまして

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは、そしてはじめまして。

前任の多賀アクティブレンジャーにかわり、6月1日より瀬戸内海国立公園のアクティブレンジャーとして着任しました、髙橋と申します。

どうぞよろしくお願いします。

国立公園の中でも陸、海域両方が含まれ、1府10県にまたがる日本一広い瀬戸内海国立公園。その魅力を様々な角度からお届けしたいと思います。

さっそくですが6月8日に兵庫県山岳連盟主催の「自然観察山歩(さんぽ)」に参加してきました。場所は摩耶山系。さんぽ・・・といっても事前情報では10㎞ほど歩くとのこと。そして参加者のみなさんの前で国立公園についての話をするということで、かなり緊張しての参加でした(そんな風に見えなかったとは言わせません!!)。

当日はなんとか天候にも恵まれ、50名以上の参加者!!

準備体操を終え、いざ山の中へ。新緑の中、色とりどりの参加者のリュックやウエアがゆっくりと山頂を目指す様子は、色々な花が咲いているような光景でした。

実際にこの時期にみられる植物についても、教えていただきました。

まずカキノハグサ。名前の由来は葉が柿の葉に似ているため。そのままのネーミングですが覚えやすくていいですね。兵庫県版レッドリストではBランクの植物になります。

※Bランク:Aランク(規模的、質的にすぐれており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当するもの)に準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当するもの

カキノハグサ

そしてコアジサイ。はかなげな淡い色の花が素敵です。一面のコアジサイという場所もありましたが、同じアジサイ科のコガクウツギと交配したアマギコアジサイという自然交配種も今回は見ることができました。その他にもテイカカヅラの花がたくさん見られたり、また果実のお話をして頂いたりと、植物についての知識が乏しい私は、そうなんだ!!と感心しきりでした。

散策路の脇に咲くコアジサイ

普段歩かないという尾根コースをゆっくり上り、途中お腹がすいてくると皆無口になったりということがありながらも、楽しい一日を過ごすことができました。今後も自然の楽しさや魅力を伝えていけるよう、頑張っていきたいと思います。が、まずは健脚な皆さんの足を引っ張らないだけの体力をつけないと・・・と思いました。

山の中腹より神戸市街を望む

それではまた次回のAR日記でお会いしましょう。

前任の多賀アクティブレンジャーにかわり、6月1日より瀬戸内海国立公園のアクティブレンジャーとして着任しました、髙橋と申します。

どうぞよろしくお願いします。

国立公園の中でも陸、海域両方が含まれ、1府10県にまたがる日本一広い瀬戸内海国立公園。その魅力を様々な角度からお届けしたいと思います。

さっそくですが6月8日に兵庫県山岳連盟主催の「自然観察山歩(さんぽ)」に参加してきました。場所は摩耶山系。さんぽ・・・といっても事前情報では10㎞ほど歩くとのこと。そして参加者のみなさんの前で国立公園についての話をするということで、かなり緊張しての参加でした(そんな風に見えなかったとは言わせません!!)。

当日はなんとか天候にも恵まれ、50名以上の参加者!!

準備体操を終え、いざ山の中へ。新緑の中、色とりどりの参加者のリュックやウエアがゆっくりと山頂を目指す様子は、色々な花が咲いているような光景でした。

実際にこの時期にみられる植物についても、教えていただきました。

まずカキノハグサ。名前の由来は葉が柿の葉に似ているため。そのままのネーミングですが覚えやすくていいですね。兵庫県版レッドリストではBランクの植物になります。

※Bランク:Aランク(規模的、質的にすぐれており貴重性の程度が最も高く、全国的価値に相当するもの)に準ずるもので、地方的価値、都道府県的価値に相当するもの

カキノハグサ

そしてコアジサイ。はかなげな淡い色の花が素敵です。一面のコアジサイという場所もありましたが、同じアジサイ科のコガクウツギと交配したアマギコアジサイという自然交配種も今回は見ることができました。その他にもテイカカヅラの花がたくさん見られたり、また果実のお話をして頂いたりと、植物についての知識が乏しい私は、そうなんだ!!と感心しきりでした。

散策路の脇に咲くコアジサイ

普段歩かないという尾根コースをゆっくり上り、途中お腹がすいてくると皆無口になったりということがありながらも、楽しい一日を過ごすことができました。今後も自然の楽しさや魅力を伝えていけるよう、頑張っていきたいと思います。が、まずは健脚な皆さんの足を引っ張らないだけの体力をつけないと・・・と思いました。

山の中腹より神戸市街を望む

それではまた次回のAR日記でお会いしましょう。

2014年04月24日皆様へ~ご挨拶~

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

最近ピクニック日和が続いておりますね。ゴールデンウィークは新緑を眺めながら芝生でゴロゴロしたいなぁと妄想しております、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆様は連休にどんなご予定を立てておられるのでしょうか。

やや突然のことで申し訳ありませんが、多賀より皆様へお知らせがあります。

私は今月をもってアクティブレンジャーを退職いたします。

この職に就いてからほんのわずかの間でしたが、沢山の事を経験させて頂きました。山と海と街を一望できる神戸の地を離れること、まだまだARとしてやり残したことや、お世話になった方々へ返せていないご恩などを思うと本当に心残りではありますが、また新しい場所(と言ってもすぐ隣の大阪府です・・・)で今とはまた少し違う形で皆様のお役に立てるよう頑張っていこうと思っております。

拙い日記ではございましたが、2年と2ヶ月の間ご愛読いただき誠にありがとうございました。

なんだか書いている方がしんみりした気持ちになってしまいますね・・・。

私から発信する日記はこれで最後ですが、次ARが着任しましたら神戸自然保護官事務所発信のAR日記は再開いたします!

ということで、また次回もよろしくお願いしますね☆

やや突然のことで申し訳ありませんが、多賀より皆様へお知らせがあります。

私は今月をもってアクティブレンジャーを退職いたします。

この職に就いてからほんのわずかの間でしたが、沢山の事を経験させて頂きました。山と海と街を一望できる神戸の地を離れること、まだまだARとしてやり残したことや、お世話になった方々へ返せていないご恩などを思うと本当に心残りではありますが、また新しい場所(と言ってもすぐ隣の大阪府です・・・)で今とはまた少し違う形で皆様のお役に立てるよう頑張っていこうと思っております。

拙い日記ではございましたが、2年と2ヶ月の間ご愛読いただき誠にありがとうございました。

なんだか書いている方がしんみりした気持ちになってしまいますね・・・。

私から発信する日記はこれで最後ですが、次ARが着任しましたら神戸自然保護官事務所発信のAR日記は再開いたします!

ということで、また次回もよろしくお願いしますね☆

2014年04月21日☆知られざる宝島!?沼島へ☆

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

サクラが咲いたと思ったらあっという間に葉桜になってしまいましたね。もうちょっと花見を楽しみたかったなぁと思っております神戸自然保護官事務所の多賀です。

さて、前回色々と管内の写真を紹介させて頂きましたが、もう一つ隠れスポットがありましたので紹介させて頂きたいと思います。写真からだとややインパクトが薄いのが残念ですが、そこは皆様実際にその場を訪れた時のお楽しみということで。

さあ、その隠れたスポットとは・・・・

淡路島の南端にある「沼島」(ぬしま)です!

淡路島 諭鶴羽山(ゆづるはざん)から見下ろす沼島

面積2.71k㎡、神戸空港(総面積2.72k㎡)とほぼ同じサイズです。こぢんまりしているように思えますが、昭和初期までおよそ2500人が島で暮らし海運業や漁業を営んでいたそうで、かなり賑やかだったとか。今では500人ほどが暮らすにとどまっていますが、とても自然が豊かな島であり、居住区を除いて島自体が国立公園に指定されています。

多くの神話や伝承が残されている島で、なんと「古事記」の国生み神話に登場するイザナキノミコトとイザナミノミコトが最初に作り出した「オノコロ島」の有力候補でもあります。今回は話を伺う機会が無かったのですが、島のあちこちに何らかの言い伝えや云われが残っているそうで、島民は昼以降に山に入ることは無く、もしどうしても入る場合は複数名で行くそうです。1人で入ると何か大変なことになるそうな・・・。

島の南側にある「穴口」は黄泉の国への入り口と言われています。ウミウの越冬地でもあります。

島の東南には上立神岩、その更に南には平バエ、下立神岩など多くの奇岩が見られます。岩石や地質については知識が無いので申し訳ないのですが、なんでも沼島のそれはかなり珍しいもののようです。特にこちらの波打っている岩は鞘型褶曲(さやがたしゅうきょく)と呼ばれる一億年前の地球の「シワ」らしく、他ではフランスで一ヶ所しか発見されていないのだそうです。

全長40mを誇る上立神岩

一億年前の地球のシワ

調べれば調べるほどいろんなお宝が出てきそうな沼島、こちらで自然観察会ができるといいなと色々考えている所です。

今回はここまで、また次回もよろしくおねがいします☆

さて、前回色々と管内の写真を紹介させて頂きましたが、もう一つ隠れスポットがありましたので紹介させて頂きたいと思います。写真からだとややインパクトが薄いのが残念ですが、そこは皆様実際にその場を訪れた時のお楽しみということで。

さあ、その隠れたスポットとは・・・・

淡路島の南端にある「沼島」(ぬしま)です!

淡路島 諭鶴羽山(ゆづるはざん)から見下ろす沼島

面積2.71k㎡、神戸空港(総面積2.72k㎡)とほぼ同じサイズです。こぢんまりしているように思えますが、昭和初期までおよそ2500人が島で暮らし海運業や漁業を営んでいたそうで、かなり賑やかだったとか。今では500人ほどが暮らすにとどまっていますが、とても自然が豊かな島であり、居住区を除いて島自体が国立公園に指定されています。

多くの神話や伝承が残されている島で、なんと「古事記」の国生み神話に登場するイザナキノミコトとイザナミノミコトが最初に作り出した「オノコロ島」の有力候補でもあります。今回は話を伺う機会が無かったのですが、島のあちこちに何らかの言い伝えや云われが残っているそうで、島民は昼以降に山に入ることは無く、もしどうしても入る場合は複数名で行くそうです。1人で入ると何か大変なことになるそうな・・・。

島の南側にある「穴口」は黄泉の国への入り口と言われています。ウミウの越冬地でもあります。

島の東南には上立神岩、その更に南には平バエ、下立神岩など多くの奇岩が見られます。岩石や地質については知識が無いので申し訳ないのですが、なんでも沼島のそれはかなり珍しいもののようです。特にこちらの波打っている岩は鞘型褶曲(さやがたしゅうきょく)と呼ばれる一億年前の地球の「シワ」らしく、他ではフランスで一ヶ所しか発見されていないのだそうです。

全長40mを誇る上立神岩

一億年前の地球のシワ

調べれば調べるほどいろんなお宝が出てきそうな沼島、こちらで自然観察会ができるといいなと色々考えている所です。

今回はここまで、また次回もよろしくおねがいします☆

2014年02月27日神戸管内 名所めぐり(?)

瀬戸内海国立公園 神戸 多賀 千枝美

ここ数年のうちに溜まった神戸事務所管内の写真を整理したりバックアップをとったりしています、神戸自然保護官事務所の多賀です。皆様はこまめに写真などのデータを整理整頓される方でしょうか。

神戸自然保護官事務所のアクティブレンジャーも私でかれこれ4代目ですが、先代達の残した写真などを整理していると、はっとするような風景から珍妙な動物が写っているものまで、多様な写真が保存されていたりします。せっかくなので神戸事務所の管内紹介がてらにここで一挙公開しましょう☆

先ずは事務所から一番近場の六甲山系。

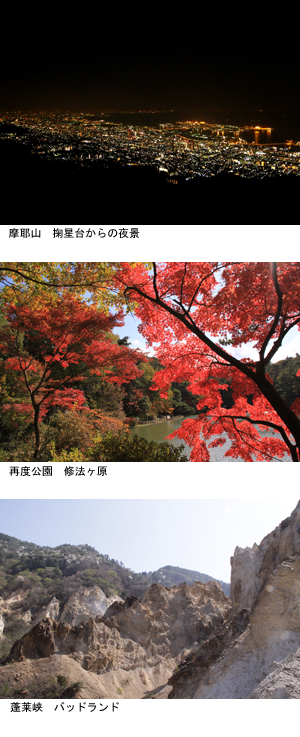

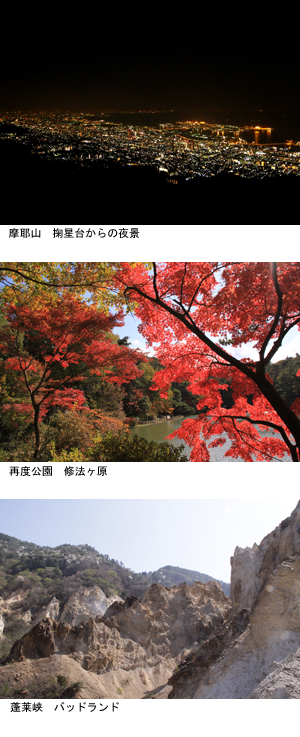

摩耶山の掬星台は夜景で有名ですね。紅葉の時期の再度公園(ふたたびこうえん)もまた美しいです。この公園は国の名勝地にも指定されており、特に修法ヶ原(しおがはら)の紅葉はおススメです。

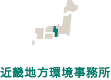

人の作り出した光景と打って変わって印象的なのが蓬莱峡バッドランドでしょうか。時とともに風化がすすみ荒々しく削られた岩場の風景が眼前に広がります。

瀬戸内海を望む風景はやはり西播地域からが綺麗ですね。こちらたつの市の新舞子浜は遠浅の海岸で、干潟の生き物が多く見られます。春は潮干狩り、夏は海水浴、冬は日の出の撮影と、ほぼ年中人が訪れる隠れ人気スポットです。相生湾を見下ろす万葉の岬からは、沖に浮かぶ家島諸島も眼前に広がり、パノラマ景色に圧倒されます。

最後に淡路地域の風景をご紹介と思っていたのですが、なんだかエライものが出てきたので代わりにこちらを紹介。

はい、どーん。

なんでしょうね、このしっぽからヒレまでは分かるのに肝心の頭がどうなっているのか分からなくて、もどかしい気持ち。やたらヒレが多いのでアンコウとかオコゼにアタリをつけて検索し、これでもないあれでもないとモニタとにらめっこしていましたが、「ハナオコゼ」ではないかとの結論にいたりました。流れ藻の中に棲息しているとのことで、体中が藻っぽい保護色になっているのも、ずいぶんと藻のような突起物がついているのもうなずけます。泳ぎは下手だそうです。確かにこの数のヒレがあったら泳ぎにくいでしょうね。

じつはもう一匹謎の魚の写真があるのですが、まだ私自身答えが出せていないのでまた別の機会に掲載したいと思います。

今回はここまで、また次回もよろしくおねがいします☆

神戸自然保護官事務所のアクティブレンジャーも私でかれこれ4代目ですが、先代達の残した写真などを整理していると、はっとするような風景から珍妙な動物が写っているものまで、多様な写真が保存されていたりします。せっかくなので神戸事務所の管内紹介がてらにここで一挙公開しましょう☆

先ずは事務所から一番近場の六甲山系。

摩耶山の掬星台は夜景で有名ですね。紅葉の時期の再度公園(ふたたびこうえん)もまた美しいです。この公園は国の名勝地にも指定されており、特に修法ヶ原(しおがはら)の紅葉はおススメです。

人の作り出した光景と打って変わって印象的なのが蓬莱峡バッドランドでしょうか。時とともに風化がすすみ荒々しく削られた岩場の風景が眼前に広がります。

瀬戸内海を望む風景はやはり西播地域からが綺麗ですね。こちらたつの市の新舞子浜は遠浅の海岸で、干潟の生き物が多く見られます。春は潮干狩り、夏は海水浴、冬は日の出の撮影と、ほぼ年中人が訪れる隠れ人気スポットです。相生湾を見下ろす万葉の岬からは、沖に浮かぶ家島諸島も眼前に広がり、パノラマ景色に圧倒されます。

最後に淡路地域の風景をご紹介と思っていたのですが、なんだかエライものが出てきたので代わりにこちらを紹介。

はい、どーん。

なんでしょうね、このしっぽからヒレまでは分かるのに肝心の頭がどうなっているのか分からなくて、もどかしい気持ち。やたらヒレが多いのでアンコウとかオコゼにアタリをつけて検索し、これでもないあれでもないとモニタとにらめっこしていましたが、「ハナオコゼ」ではないかとの結論にいたりました。流れ藻の中に棲息しているとのことで、体中が藻っぽい保護色になっているのも、ずいぶんと藻のような突起物がついているのもうなずけます。泳ぎは下手だそうです。確かにこの数のヒレがあったら泳ぎにくいでしょうね。

じつはもう一匹謎の魚の写真があるのですが、まだ私自身答えが出せていないのでまた別の機会に掲載したいと思います。

今回はここまで、また次回もよろしくおねがいします☆

秋がよりいっそう深まってきましたね。ハロウィンが終わったとたん、街中はクリスマス&年末の準備にいそしんでいるようです。年賀状の販売が始まり、神戸では恒例のルミナリエ設置工事も始まりました。今年も残すところあと2か月・・・。月日が経つのが早すぎて恐ろしい今日この頃です。

さて、今回は11月2日に六甲の再度公園で開催された「こうべ森の文化祭」についてお届けします。こうべ森の文化祭は、六甲地域で活動するたくさんの団体が一堂に会する、森をもっと楽しもう!!というイベントです。

あいにくのお天気で霧が濃く、どうなるかと思いましたが無事スタート。

各団体の皆さんが、それぞれのブースで活動内容紹介や、クラフト、体験教室などをされていました。森のファッションショーなるものも開催され、「森に似合う服装」をされた、ベテラン山男子・女子、親子、子どもなどいくつかの賞があり、見ていて楽しかったです。最近はアウトドアの服装も鮮やかになり、普段使いの方も多く見られるようになったので、こういう楽しみ方もありだなぁと思いました。

【霧の中での開会式】

【各団体ブース:環境省は右下】

神戸自然保護官事務所のブースでは、国立公園の紹介パネル展示のほか、再度公園の水辺の生き物を展示&観察ツアーを行いました。森の文化祭ということで、間伐材やドングリを使った体験を行うブースが多かったので、今年はちょっと趣向を変えて水辺の生き物にスポットを当ててみました。

観察ツアーでは、実際に池の周りで生き物を探しました。ドジョウやヤゴといった生き物を初めて触る子どももいて、みんな一生懸命生き物探しをしていました。

【ドジョウやヤゴを発見!】

六甲地域には、大小さまざまな池があり、景色も良い事から山登りの休憩スポットとして親しまれています。明治から大正時代にかけて、氷を取るために掘られたという歴史のある池があったりします。ですが、非常に残念ながら今回の修法ヶ原池をはじめ、国立公園内の池ですが、外来生物が多く見られるのです。しかもブルーギル、オオクチバス、ウシガエルといった水辺の特定外来生物TOP3とでもいうべき種がすべて生息しています。観察ツアーでも、ブルーギルの稚魚がいたので、外来生物なぜだめなのか、どうすればいいのか・・・といったお話をさせてもらいました。

今回の体験を通して、陸上だけでなく、池や川といった部分にも目を向けてもらえたのではないかと思います。

【紅葉をむかえた再度公園】

これからの季節、風が冷たく外に出るのが億劫になったりしますが、ぴりっと張りつめた空気もまた気持ちが良かったりします。防寒対策をして、寒い時期ならではの自然の景色を楽しみたいな、と思った森の文化祭でした。それではまた。