瀬戸内海国立公園 神戸

171件の記事があります。

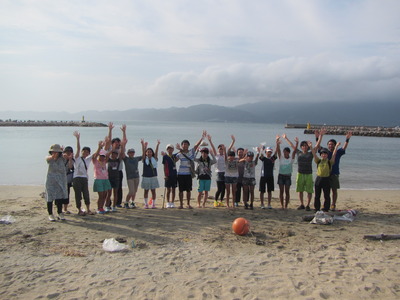

2015年08月26日沼島子どもパークレンジャー 報告

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

昨年度に引き続き、今年も子どもパークレンジャー事業を沼島で実施しました。

参加者の半数が地元沼島から、残り半数が淡路島や関西、中には関東からの参加者もいて、色々な地域の子ども達に瀬戸内海国立公園の魅力を感じてもらえるいい機会となりました。

沼島の自然の魅力を大きく2つ挙げると、一つは国生みの伝説もある歴史や地質の特徴。もう一つは漁業資源に恵まれた海です。

今回実施したプログラムをこの2つに分けて紹介したいと思います。

□歴史・地質

神宮寺のご住職より、沼島の成り立ちや地質の説明をいただきました。日本列島で最初に誕生した「おのころ島」が沼島であるといった伝説があること、また一億年前の地球の「しわ」といわれる鞘型褶曲(さやがたしゅうきょく)が見られること、そのほか沼島にはたくさんの奇岩が見られることを教えていただきました。

その特徴的な「岩」を体感しよう!ということで、今回はボルダリング体験を行いました。最近は街中でボルダリングジムを見かけることもありますが、自然の岩を相手にするのはみんな初めてということで、屋内で練習をしたのち自然の岩でチャレンジしました。

|

|

| 【住職のお話】 | 【人工壁でボルダリング練習】 |

|

|

| 【屋外でのボルダリング体験1】 | 【屋外でのボルダリング体験2】 |

□漁業・魚料理体験

2隻の船に分かれて乗船し、底引き網漁の体験を行いました。遠く南の方にある台風の影響で船が揺れたこともあり、網上げのお手伝いまではできませんでしたが、たくさんの魚が見えたときには歓声が上がっていました。獲れた魚について漁師さんから解説していただいたのち、今回獲れた魚のうちハモ、タイ、エビ、イカなどは講師の指導の下みんなで料理し、豪華な夕食になりました。また、海産物の加工場の見学も行いました。

|

|

| 【底引き網漁で獲れた魚】 | 【船上でしめられるハモ】 |

|

|

| 【魚調理体験1】 | 【魚調理体験2】 |

|

|

| 【夕食】 | 【海産物加工場見学】 |

その他にも、竹を山から切り出して半分に割り流しそうめんをしたり(竹はみかねた?地元の方が飛び入りできれいに割って下さいました!)、海辺で拾った貝殻でクラフトをしたり、盛りだくさんの3日間となりました。

どのプログラムも、沼島の自然があってこそのものだと強く感じることができたのではないかと思います。

|

|

| 【竹取り】 | 【取ってきた竹で流しそうめん】 |

私からは沼島が国立公園に指定されていることと、国立公園はどんなところか、というお話をしました。

地元の子ども達にとっても、いつも当たり前にみていた景色が実は国立公園に指定されるぐらい素晴らしいものなんだということ、日々の暮らしと密接に関係していて、それを守ってきた地元の方のおかげで自然が残されていることを実感するいい機会になったと思います。

これをきっかけに、もっと身近な自然に目を向けて欲しいと思います。

【沼島の自然にバンザイ!!】

2015年07月29日干潟で生き物観察

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

先日、新舞子浜で初めての生物観察会を行いました。

新舞子浜は兵庫県では数少ない干潟の一つで、その景観の美しさからカメラマンには有名な場所です。

|

|

今回はたつの市エコクラブの児童と生物観察を行いましたが、聞いてみると海が初めて、潮干狩り以外は生き物を海で探したことがない、という子も多く、観察が始まるとみなスコップ片手に一生懸命穴を掘り生物を探していました。

痛いほどの日差しが降り注ぐ炎天下をものともせず、ヤドカリや貝類だけでなく、うち上がったクラゲ、ゴカイや貝の卵のうなど色々なものに興味をもって「なんかいた!これ何??」という声があちこちから上がっていました。

普通の海と思っていたけど想像以上に生き物がいた。との感想を聞くことができ、これをきっかけに、

さらに身近な自然の生き物に興味をもってくれればいいなと感じました。

夏休みということで屋外で遊ぶ機会も多いかと思いますが、くれぐれも熱中症には気を付けて楽しんで下さいね!

2015年06月26日自然ふれあいイベント募集開始!

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは!!

昨年度に引き続き、今年も8月に瀬戸内海国立公園(淡路地域)の沼島で、小学5年から中学生を対象とした、自然ふれあいイベントを実施します。

今年はなんと2泊3日!!

詳細は、近畿地方環境事務所のトップページのお知らせをご覧ください。

http://kinki.env.go.jp/to_2015/--in.html

また、昨年度の様子は、下記のアクティブレンジャー日記をご参照下さい。

http://kinki.env.go.jp/blog/2014/09/05/

沼島での開催が2回目ということもあり、現地のスタッフさんも色々と新たなプログラムを考えてくれています。

沼島でしかできない体験もたくさんありますので、ぜひぜひご参加下さい。

なお、応募は先着順となっておりますので、参加を希望される方は早目にお申し込み下さいね。

それではお会いできる日を楽しみにしています☀

夕ご飯は底引き網体験で獲れたものしだい・・・??

2015年06月02日夏本番!!淡路島

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

いきなり夏本番、といった気温の神戸です。

30℃越えの日が続き、体がついていかず麺類ばかり食べているAR髙橋です。

事務所に冷房が入る日を心待ちにする今日この頃ですが、そんな中淡路島に巡視に行ってきました。

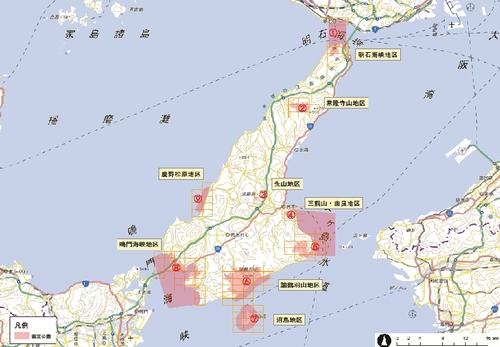

淡路島には瀬戸内海国立公園(淡路地域)エリアが9か所あります。

今回は、淡路島の国立公園エリアの魅力を、まとめて一挙に紹介したいと思います!

|

それぞれの特徴・見どころは・・・・

ちょっと堅苦しく魅力を紹介しましたが、写真のとおりすばらしい景観はもちろんのこと、

国生み伝説があったりと、歴史ある寺社仏閣も多くあります。

歴史好きやカメラ好きにもおすすめの場所です。

そして・・・食の宝庫でもあるんです。

有名な玉ねぎをはじめ、タイやこれから旬を迎えるハモといった海の幸まで、本当に食べ物がおいしい場所でもあります。海水浴や釣りに適した場所もたくさんありますので、今年の夏休み、どこに行こうかな・・と計画中の方は、ぜひ淡路島の自然を体感して下さい!

昨年、淡路島の南東に浮かぶ島、沼島で子どもパークレンジャー事業を行いましたが、今年もパワーアップした自然体験プログラムをお届けする予定です。内容が決まりましたら、こちらでもお知らせしたいと思いますので、楽しみに待っていて下さい!

2015年05月16日浜甲子園鳥獣保護区

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。

GWはどのように過ごされましたか?

GW期間中、潮干狩りで賑わう観光地の様子などもTVで放映されていましたが

干潟は鳥たちにとっても休息の場所となっています。

ちょうど4~5月は、北へ戻っていく渡り鳥たちが中継地として日本にやってくる時期です。

兵庫県西宮市にある浜甲子園鳥獣保護区は、関西地域の太平洋側では数少ない渡り鳥の中継地のひとつです。

写真からも都会の中のオアシス、といった様子がわかるのではないでしょうか??

|

|

| 【国指定浜甲子園鳥獣保護区】 |

環境省では、この都会の良好な環境を残すため干潟再生事業を行っています。

また、4月、5月の2ヶ月間については、シギ・チドリなど渡り鳥の餌場確保のため、立入りを一部制限しています。保護区内では大きな音をたてたり、ごみを捨てたりしないようご配慮をお願いします。

鳥たちが北へ戻ってしまう前に、一度干潟のぞいてみてはいかがでしょうか。

2015年03月10日春はすぐそこまで

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

前回のAR日記(神戸)で、雪の六甲山の様子をお届けしましたが、

先週末の六甲山はすっかり春めいていました。

三寒四温とはよく言ったもので、前日までの冷たい雨から一転、暖かい日差しに恵まれたこの日、

六甲山は多くの登山客で賑わっていました。

3月6日の啓蟄をすぎ、動植物も活動を始めていましたよ!

冬芽が膨らみ、先から少し緑の葉をのぞかせているアジサイや、ミツマタの花芽など、

もうすぐそこまで春が来ていることを実感できる一日でした。

|

|

| 【ミツマタの花芽】 |

【ちょっと気が早く咲いてしまったコバノミツバツツジ】 (本来なら六甲では4月~5月開花) |

ちょうど季節の移り変わりの時期なので、冬芽や越冬中の昆虫など冬の様子と、

芽吹きなど春の様子両方の特徴を楽しめると思います。

(私を含め)花粉症の人は少々つらい時期ですが、春を見つけに外出してみてはいかがでしょうか?

|

|

・・・と春の到来を紹介する記事を書いていたら、神戸ではめずらしく雪の予報が。

最後の冷え込みだと思いたいです。寒暖の差が大きい日が続くようですので、

どうぞ体調にはお気をつけて!!

2015年02月20日イベント報告

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

みなさんこんにちは。まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか??

今回は、そんな冬の寒い日でも登山を楽しんでもらおうと企画した「初心者のための冬の六甲登山教室」について報告します。

実は開催2週間ほど前から、毎日毎日、天気予報が気になってしょうがなかったんです。

雪がないのでは・・・・、風が強く吹雪いたらどうしよう・・・などなど心配ばかりしていましたが、

イベント当日は良い天気!

しかも前日の夜に少し雪が降ったようで、電車から見える山がうっすらと白いことを確認し、

ようやくほっとしてイベント当日の朝を迎えることができました。

【雪化粧したガーデンテラス】

今年は雪が少なく、全行程で雪というわけにはいきませんでしたが

アイゼンを初めて使うには、もってこいの環境だったのではないでしょうか。

|

|

【アイゼンの着脱練習】

兵庫県山岳連盟の講師より、解説を受けながらアイゼンの着脱を練習した後は、いよいよ雪道を六甲山頂めざして歩きます。

|

|

最初は少し顔がこわばりつつ、恐る恐る歩いていた参加者も、あっという間に慣れたようで

しばらくたつとサクサク歩かれていました。また、あえてアイゼンなしで雪道を歩いてみることで、

アイゼンの効果がよくわかりました。

その他にも、登山に必要な装備や行動食(登山中に栄養補給を目的として食べるもの)についても紹介頂き、登山を楽しむための情報が盛りだくさんだったのではないでしょうか。

|

|

|

【上:装備やシングルバーナーについて紹介】 【下:今回の行動食。スポーツ羊羹が人気でした。】 |

イベントの参加者からは、「アイゼンの使い方もわかったので、これからは、冬も山登りを楽しみたいと思います!」という声をかけて頂きました。

これを機に、春夏秋冬で様々な表情を見せてくれる山を、もっと楽しんで頂けたらなと思います。

ちなみに六甲山で雪が楽しめるのはあと1週間ぐらいでしょうか・・・

下山すると有馬温泉につかることのできる登山ルートもありますので、ぜひ冬の六甲山にお出かけ下さい!

2015年01月21日冬の六甲山【イベント告知】

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

新しい年がスタートしてあっという間に半月たちましたが、いかがお過ごしですか?

私は今までで一番ゆっくりとしたお正月を過ごしたため、

幾分体が重くなった気がしますが、今年も飛躍の年となるよう頑張っていきたいと思います。

さて、今年初のAR日記ですが、早速イベント告知です!!

❄「初心者のための冬の六甲登山教室」を開催します❄

寒い冬は山から足が遠のいてしまうものですが、今年こそ冬の登山を初めてみたい!という、

冬登山初心者のためのプログラムです。兵庫県山岳連盟から講師をお招きして、

冬の登山に必要な道具や、注意点などを教えて頂く予定です。

昨年度の様子

昨年は雪に恵まれ、当日の天気も良かったため、絶好のプログラム日和だったようです。

今年はどんな1日になるのでしょうか・・・。

◇申し込み方法・詳細は下記をご参照ください↓↓↓

http://kinki.env.go.jp/to_2015/post_5.html

皆さんと冬の六甲でお会いできることを楽しみにしています!

2014年12月03日研修

瀬戸内海国立公園 神戸 高橋明子

日が沈むのが早くなり、あっという間に年末の雰囲気が漂ってきましたね。

また、この時期ならではの生き物も見られるようになりました。越冬のため、やってくる冬鳥たちです。今回は冬鳥の中でも主にカモ類の識別研修に参加してきましたので、その様子をお届けします。

なぜカモ類の識別研修??と思う方もいらっしゃるかと思いますが、実は鳥インフルエンザに関係します。最近、国内でも鳥インフルエンザに感染した個体が見つかったとニュースで報じられていますが、その感染リスクの高い種の多くが冬場に渡ってくる鳥たちです。

環境省では、渡り鳥の飛来経路や飛来状況の把握や野生鳥獣の感染症の情報を収集し、高病原性鳥インフルエンザの発生抑制と、被害の最小化に努めています。そのため生息状況調査や死亡個体のウィルス保有状況の調査、糞便の採集調査を行っています。その調査を円滑に進めるため、定期的に野鳥の識別研修や、簡易検査キットを用いた鳥インフルエンザ検査の研修を行っています。

まずは識別研修について。

今回の研修対象であるカモ類の識別に重要な部位は

①翼鏡(羽を広げたとき、一番胴体に近い尾羽側の部分)

②頭部の色

③後趾(脚の後ろ側のちょびっと出ている指のような部分)

【翼鏡(紫色の部分)】

【研修で利用した剥製】

【後趾】

水にぷかぷか浮いているカモたちを①③で識別するのは至難の業。色彩の華やかなオスはまだしも、②だけでメスを識別するのも難しい・・・。普段からよく野鳥を観察しなければぱっと見ただけで判断することは難しいと感じましたが、この識別ポイントを押さえておけば、死亡個体の判別をする際や写真を撮る際に役立ちます。この研修を行った琵琶湖水鳥湿地センター付近にも、たくさんのカモ類をはじめ、コハクチョウなど、多くの種が羽を休めていました。

次に簡易検査キットを用いた検査の研修。

簡易キットでの検査は、まずサンプルを取らねばなりません。長い綿棒のようなものを使い、口腔内と総排泄孔をそれぞれ拭うことで、サンプルをとります。もちろん、生きている個体の場合は嫌がりますので、保定をしつつさっと採りたいところですが、なかなかうまくいかず、検体(今回はハト)がおえっとなったり、暴れたりします。保定方法や、サンプルを採取する際の注意点を聞きながら作業を進めました。

【ハトの口腔内からサンプルを採取】

【簡易検査】

今回のハトたちはすべて陰性でした。

いざという時に、迅速な対応ができるよう研修で学んだことを活かしていきたいと思います。

もしお近くで、多数の野鳥が死亡しているのを発見したら!?

↓↓↓

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/20101204.pdf

(野鳥との接し方について)

http://www.env.go.jp/press/files/jp/5373.pdf

(鳥インフルエンザについて)

だんだん寒さがこたえる時期になってきましたので、私たちも手洗い・うがいを徹底して風邪などひかないようにしたいものですね。

それではまた!

神戸も随分秋の空気が漂ってきました。特に朝晩は涼しい風が吹き、つい半月前のうだるような暑さがウソのようです。暑さにうんざりしていたはずなのに、夏が終わるとちょっと物悲しくなる...。そんな時期ですね。夏のイベントを振り返ってみると、まだアクティブレンジャー(AR)日記で紹介していなかったイベントがありましたので、今回はこれを紹介したいと思います。

そのイベントが国立公園内にある無人島での自然体験。昨年は台風の影響で中止になってしまったため、AR 2年目の私は初上陸の島々です。イベントそのものは、「無人島でサバイバル!!」的なものではなく、地域の自然や文化を学ぶ一環で無人島を訪れるわけですが、参加者は「無人島」と聞くだけでワクワクしておりテンション高め...。無人島マジックですね!

今回訪れた無人島は(1)中ノ唐荷島(2)沖ノ唐荷島(3)蔓(かずら)島 の3つ。

まずは唐荷島。潮の満ち引きの大きい大潮の日は、中ノ唐荷島と沖ノ唐荷島の間を歩いて渡ることができます。潮の満ち引きのしくみを解説してもらった後は、いよいよ徒歩で対岸へ。

左上:今回訪れた無人島 赤矢印が今回歩いた部分

右上:沖ノ唐荷島から中ノ唐荷島を望む

左下:何歩で渡れるか数えながらスタート

ここで問題発生!数日前に通過した台風の影響で、一番潮の引く時間帯のはずでしたが海面が予想より若干高く、長靴で参加していた私は途中で渡ることができず断念。子どもたちのように、構わずザブザブいく勇気がありませんでした。来年は胴長か、ぬれても大丈夫な恰好でリベンジしたいと思います。

対岸から戻った子ども達と生き物探しをしましたが、ヤドカリ、イソガニ、アメフラシ、ヒザラガイ、カメノテ・・・・と生き物がこれでもか!というぐらい高密度に観察できました。港に戻ってみると、島でたくさん観察されたカメノテがゆで上がった姿で私たちを迎えてくれました。見かけはちょっとグロテスクな感じですが、みんなためらうことなく口に入れます。カメノテの付け根(黒っぽいところ)をむいて中身を食べると、ほどよい塩味で、なかなか美味しかったです。

【カメノテを食べる子どもたち

手が止まりません】

【ゆで上がったカメノテ

黒い部分をむいて食べます】

また、別の日には蔓(かずら)島、別名「おわん島」にも行ってきました。

この日はカキ養殖のいかだを見せて頂き、その後おわん島へ。

【カキの養殖いかだを見学】

【おわんを伏せたような形からついた名前】

通称「おわん島」

【おわん島に上陸】

海岸で生物観察とゴミ拾い

ここでも磯場の生き物を探したり、貝殻を探したり。最後はきちんと漂着ゴミを拾って帰りました。なかなか普段見ることのできない環境ですが、生き物がたくさん観察でき、波の音しか聞こえない島。リラックスするには最適な場所ですが(すっかり無人島の魅力に感化されていますが)来年また上陸できることを楽しみに、陸からその姿を眺めたいと思います。

(※今回は相生市さんのイベントや相生小学校の授業に同乗させていただきました。島は国有林になっていたり、付近の海は漁場になっていたりしますのでご注意下さい。)