山陰海岸国立公園 竹野

326件の記事があります。

2012年08月14日田井ノ浜磯観察会見守り記【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。立秋も過ぎ、暦の上ではもう秋のようですが、

まだまだ暑い日が続いている山陰海岸国立公園竹野地区より酒井がお伝えします。

立秋とはいえ、暑いですねぇ・・・。

私もこの間ちょっと長い距離を自転車で走っていたら頭がくらくらと・・・

皆さんも熱中症には気をつけてください。

水分をしっかり摂って、日に当たって頭がくらくらしたら日陰に入って休む。

でないと本当に倒れてしまいますよ。

さて、前置きはこのぐらいにして、8月5日の日曜日に浦富自然保護官事務所が主催で「山陰海岸国立公園 田井の浜で磯の生き物観察会」が行われました。

そのお手伝いに行ってきましたのでそのときの様子をいくつかご紹介します。

田井の浜観察中です。

今回の観察会では私は本部要員だったため、

海には入らず参加者の皆さんを本部から見守る役割だったのですが、

休憩等で海から上がってくる子供たちがすごくいい笑顔をしているのが印象的でした。

ウニやヒトデを触ったり・・・・

魚を追いかけたり・・・

ウミウシを手のひらにのせたりと非常に楽しんでいたようです。

観察会を行う前に一度下見で私も田井の浜には潜りましたがこの場所はなかなかおもしろいです。

普段は大浦湾に入ることが多い私ですが、

そんな大浦湾と比較すると田井の浜は遠浅でかつ海藻が少ないのでウェットスーツを着ずに、ラッシュガードと軍手のみでスノーケルをしてもそこまで危なくなく(といってもウェットスーツは基本的に着た方が良いのですが)、海中の岩等をひっくり返すと、多くのクモヒトデやウミウシなどを観察することができます。また、そこまで水深が深くないので深い所だと怖がってしまうお子さんでも安心です。

スノーケルと磯観察の両方が行いたい場合には田井の浜は非常に良いところでしょう。

海に入れる期間中に是非一度お試しください。

夏休みも残り2週間ちょっと、皆さん体調には気をつけて残りの夏休みを楽しんでください。それから夏休みの宿題も忘れずに。

それではまた次回。

まだまだ暑い日が続いている山陰海岸国立公園竹野地区より酒井がお伝えします。

立秋とはいえ、暑いですねぇ・・・。

私もこの間ちょっと長い距離を自転車で走っていたら頭がくらくらと・・・

皆さんも熱中症には気をつけてください。

水分をしっかり摂って、日に当たって頭がくらくらしたら日陰に入って休む。

でないと本当に倒れてしまいますよ。

さて、前置きはこのぐらいにして、8月5日の日曜日に浦富自然保護官事務所が主催で「山陰海岸国立公園 田井の浜で磯の生き物観察会」が行われました。

そのお手伝いに行ってきましたのでそのときの様子をいくつかご紹介します。

田井の浜観察中です。

今回の観察会では私は本部要員だったため、

海には入らず参加者の皆さんを本部から見守る役割だったのですが、

休憩等で海から上がってくる子供たちがすごくいい笑顔をしているのが印象的でした。

ウニやヒトデを触ったり・・・・

魚を追いかけたり・・・

ウミウシを手のひらにのせたりと非常に楽しんでいたようです。

観察会を行う前に一度下見で私も田井の浜には潜りましたがこの場所はなかなかおもしろいです。

普段は大浦湾に入ることが多い私ですが、

そんな大浦湾と比較すると田井の浜は遠浅でかつ海藻が少ないのでウェットスーツを着ずに、ラッシュガードと軍手のみでスノーケルをしてもそこまで危なくなく(といってもウェットスーツは基本的に着た方が良いのですが)、海中の岩等をひっくり返すと、多くのクモヒトデやウミウシなどを観察することができます。また、そこまで水深が深くないので深い所だと怖がってしまうお子さんでも安心です。

スノーケルと磯観察の両方が行いたい場合には田井の浜は非常に良いところでしょう。

海に入れる期間中に是非一度お試しください。

夏休みも残り2週間ちょっと、皆さん体調には気をつけて残りの夏休みを楽しんでください。それから夏休みの宿題も忘れずに。

それではまた次回。

2012年07月26日ラム歩きの報告&田井の浜磯観察会のお知らせ【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。山陰海岸国立公園竹野地区担当の酒井です。

最近暑い日が続いておりますが、皆さんは夏バテしていないでしょうか。

竹野では夜になってもあまり気温が下がらず、無風のため寝苦しい夜が続いています。

私は少し夏バテしました。

皆様も体調にはお気をつけください。

さて、暑い暑いとテンションの下がる話題ばかり話していても仕方がありませんので、ここでテンションの上がるおめでたい話をしてみたいと思います。

2012年7月3日に円山川下流域、周辺水田がラムサール条約登録湿地となりました。

今まで行ってきた湿地の管理や復元が世界に評価されたということです。

いいですね。素晴らしいです。

と、いうことで7月22日にラムサール条約に登録されたことを記念したイベント「ラム歩き」出席してきましたのでその様子をお伝えしようかと思います。

竹野自然保護官事務所からは私と小谷自然保護官が出席しました。

この「ラム歩き」というイベントは円山川下流域がラムサール条約に登録されたことを記念し、ラムサール条約に登録された地域を清掃し、その地域を歩くことで自然を見つめようという事で開催されました。

ラム歩きは歩くコースが三つあり、そのうちの一つ、気井の浜から私はスタートしました。

まずは海岸清掃をすることになりましたが、その際に配られたのがこちら。(写真上)

米ぬかゴミ袋。

米ぬかを使って作られたエコなゴミ袋なのだそうです。

米ぬかで作られたゴミ袋らしく、袋からは米ぬかのにおいがするとの事ですがにおいをかいでみると、米ぬかというよりも、つきたての粟餅のようなにおいがしました。

少しおなかが減るにおいですね。

そのようなごみ袋でごみを拾い集め(写真下)、歩いて、円山川公苑まで移動しました。

その後円山川公苑にて式典がはじまり豊岡市中貝市長から兵庫県但馬県民局局長に「ブルーグローブ賞」の賞状(世界各地にある湿地の中で特に優秀な湿地管理を行っている場所に贈られる賞の事です。)が手渡されました。(写真上)

その後、「これからも頑張ろう!」の意味を込め、声だしを行いました。(写真中)

この写真が今回のラム歩きでとったベストショットでした。

そして最後に人文字を作って式典終了です。(写真下)

作成した人文字はモーターパラグライダーを使って空撮されました。

作成した文字は「RAMSAR」の6文字。

空撮された写真がどのようなものか知りたい方は・・・

7/23の神戸新聞但馬版をご覧ください。(神戸新聞HPでもご覧頂けます。)

さてこれで今回の日記は終了ですが、その前に一つ宣伝をさせてください。

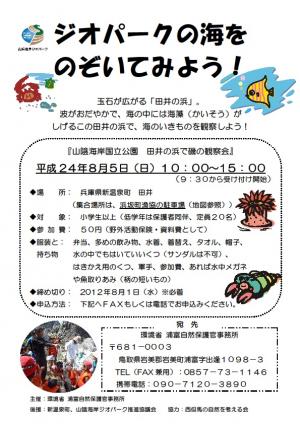

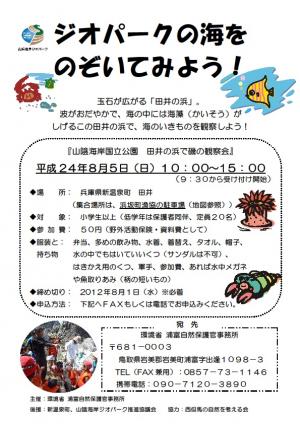

今年も山陰海岸国立公園、田井の浜にて磯観察会を行います。

夏休み、忙しくてまだお子さんをまだ何処にも連れて行ってあげられていない親御さんや、もっと海について知りたいと思う皆様、夏の思い出作りもかねてぜひ参加されてみてはいかがでしょうか?

詳細は以下のチラシ、もしくは

近畿地方環境事務所HPのトピックス(http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0725a.html)をご覧ください。

問合せ、参加申込は

浦富自然保護官事務所

TEL:0857-73-1146

までお電話ください。

それではまた次回に。

最近暑い日が続いておりますが、皆さんは夏バテしていないでしょうか。

竹野では夜になってもあまり気温が下がらず、無風のため寝苦しい夜が続いています。

私は少し夏バテしました。

皆様も体調にはお気をつけください。

さて、暑い暑いとテンションの下がる話題ばかり話していても仕方がありませんので、ここでテンションの上がるおめでたい話をしてみたいと思います。

2012年7月3日に円山川下流域、周辺水田がラムサール条約登録湿地となりました。

今まで行ってきた湿地の管理や復元が世界に評価されたということです。

いいですね。素晴らしいです。

と、いうことで7月22日にラムサール条約に登録されたことを記念したイベント「ラム歩き」出席してきましたのでその様子をお伝えしようかと思います。

竹野自然保護官事務所からは私と小谷自然保護官が出席しました。

この「ラム歩き」というイベントは円山川下流域がラムサール条約に登録されたことを記念し、ラムサール条約に登録された地域を清掃し、その地域を歩くことで自然を見つめようという事で開催されました。

ラム歩きは歩くコースが三つあり、そのうちの一つ、気井の浜から私はスタートしました。

まずは海岸清掃をすることになりましたが、その際に配られたのがこちら。(写真上)

米ぬかゴミ袋。

米ぬかを使って作られたエコなゴミ袋なのだそうです。

米ぬかで作られたゴミ袋らしく、袋からは米ぬかのにおいがするとの事ですがにおいをかいでみると、米ぬかというよりも、つきたての粟餅のようなにおいがしました。

少しおなかが減るにおいですね。

そのようなごみ袋でごみを拾い集め(写真下)、歩いて、円山川公苑まで移動しました。

その後円山川公苑にて式典がはじまり豊岡市中貝市長から兵庫県但馬県民局局長に「ブルーグローブ賞」の賞状(世界各地にある湿地の中で特に優秀な湿地管理を行っている場所に贈られる賞の事です。)が手渡されました。(写真上)

その後、「これからも頑張ろう!」の意味を込め、声だしを行いました。(写真中)

この写真が今回のラム歩きでとったベストショットでした。

そして最後に人文字を作って式典終了です。(写真下)

作成した人文字はモーターパラグライダーを使って空撮されました。

作成した文字は「RAMSAR」の6文字。

空撮された写真がどのようなものか知りたい方は・・・

7/23の神戸新聞但馬版をご覧ください。(神戸新聞HPでもご覧頂けます。)

さてこれで今回の日記は終了ですが、その前に一つ宣伝をさせてください。

今年も山陰海岸国立公園、田井の浜にて磯観察会を行います。

夏休み、忙しくてまだお子さんをまだ何処にも連れて行ってあげられていない親御さんや、もっと海について知りたいと思う皆様、夏の思い出作りもかねてぜひ参加されてみてはいかがでしょうか?

詳細は以下のチラシ、もしくは

近畿地方環境事務所HPのトピックス(http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0725a.html)をご覧ください。

問合せ、参加申込は

浦富自然保護官事務所

TEL:0857-73-1146

までお電話ください。

それではまた次回に。

2012年07月13日海開き神事【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。

竹野地区より酒井がお送りします。

暑いですね。夏ですね。

学生の皆さんはもうすぐ夏休みでしょうか。

さて、夏休みまでもうすぐですが、夏休みを迎える前にやっておかなければならない大事な行事、「海開き神事」が7月1日に開催され、その行事に出席してきましたので今回はその様子をお伝えします。

海開きは竹野浜の浜茶屋に特設テントを設置して行われました。

青いテントの下には注連縄と紙垂でご神域が作ってあります。

例年ですと神事は竹野浜の真ん中の屋根のないところで行うのですが、

この日の天気は豪雨、そして強風。

・・・・・・夏休みの間の荒れた天気の日が前倒しで神事の日に来たと思うことにします。

宮司さんが祝詞を読み出席者の皆さんが玉串を奉納して神事自体は終了です。

環境省からは小谷自然保護官が玉串を奉納しました。

私も「無事故無災害、満員御礼。無事故無災害、満員御礼」と祈っておりました。

その後、地元の子供たちが「大きくなってね」と声をかけながらヒラメの稚魚を放流していました。

私も「大きくなってね」と思いながらその様子を見守っていました。

神事が終わる頃になると雨風ともにやみ、晴れ間が見え始めていました。

子供たちの力でしょうか。

さて、これで今回の日記は終わりですが、その前に、

この夏海水浴にいかれる方、もしくは山登りにいかれる方、もっとまとめて言ってしまえばアウトドアで遊ばれる皆さんに私から一つお願いをさせてください。

皆さん、本当に夏の事故と災害にだけは気をつけてください。

無理な行動はしない、無茶な計画は立てない、危ないと思ったら引き返す事を是非、頭の中に入れていただきたいと思います。

遊びに行って怪我をされることほど、悲しい事はないです。

ですので、安全に十分注意して、夏の自然を皆さん十分に楽しんでください。

それではまた次回。

竹野地区より酒井がお送りします。

暑いですね。夏ですね。

学生の皆さんはもうすぐ夏休みでしょうか。

さて、夏休みまでもうすぐですが、夏休みを迎える前にやっておかなければならない大事な行事、「海開き神事」が7月1日に開催され、その行事に出席してきましたので今回はその様子をお伝えします。

海開きは竹野浜の浜茶屋に特設テントを設置して行われました。

青いテントの下には注連縄と紙垂でご神域が作ってあります。

例年ですと神事は竹野浜の真ん中の屋根のないところで行うのですが、

この日の天気は豪雨、そして強風。

・・・・・・夏休みの間の荒れた天気の日が前倒しで神事の日に来たと思うことにします。

宮司さんが祝詞を読み出席者の皆さんが玉串を奉納して神事自体は終了です。

環境省からは小谷自然保護官が玉串を奉納しました。

私も「無事故無災害、満員御礼。無事故無災害、満員御礼」と祈っておりました。

その後、地元の子供たちが「大きくなってね」と声をかけながらヒラメの稚魚を放流していました。

私も「大きくなってね」と思いながらその様子を見守っていました。

神事が終わる頃になると雨風ともにやみ、晴れ間が見え始めていました。

子供たちの力でしょうか。

さて、これで今回の日記は終わりですが、その前に、

この夏海水浴にいかれる方、もしくは山登りにいかれる方、もっとまとめて言ってしまえばアウトドアで遊ばれる皆さんに私から一つお願いをさせてください。

皆さん、本当に夏の事故と災害にだけは気をつけてください。

無理な行動はしない、無茶な計画は立てない、危ないと思ったら引き返す事を是非、頭の中に入れていただきたいと思います。

遊びに行って怪我をされることほど、悲しい事はないです。

ですので、安全に十分注意して、夏の自然を皆さん十分に楽しんでください。

それではまた次回。

2012年06月29日道端草花観察記【植物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。

梅雨時ですね。

梅雨時と言うことは花の時期ですね。

梅雨時が花の時期と言うと「何で?」と思う方もいらっしゃると思います。

梅雨時の植物と聞いて思い浮かぶものとしてアジサイがありますが4月のサクラや8月のヒマワリなどと比べると少し地味なイメージがあります。その代わりに道端に生えているような身近な植物や雑草とひとくくりにされてしまうような植物が多く花を咲かせる時期が梅雨時なのです。

さて、今日はそんな梅雨時の竹野に咲いている花の中で私が気になったものをご紹介したいと思います。

アザミ(薊)

竹野スノーケルセンター・ビジターセンター前にて見つけました。

とげとげの葉っぱに紫色の花をつけるキクの仲間の植物です。

アザミはこの矢印で示されている部分がおもしろいのです。

皆さんの近所にも咲いていると思うので是非触って確かめてみていただきたいのですが、

この部分、触ると少しちくちくとしていて、すごくべたべたとしています。

なぜその部分がべたべたしているかというと、これはアリ除けなのだそうです。

蜜を吸うついでに花粉を運んでくれるハチやチョウはアザミにとっては是非蜜を吸いにきてほしい虫たちですが、蜜だけを吸って花粉を運ばないアリにはきてほしくないのです。アリは茎を伝って花までたどり着くので矢印の部分をべたつかせてアリが来ることを防いでいるのだそうです。

ゴキブリホイホイならぬアリホイホイですね。

本当に植物って上手く仕組みをつくっていますね。

その次に紹介するものはホタルブクロ(蛍袋)

竹野では最近よく咲いていて花の色は白いです。

私の中ではホタルブクロというと赤紫色のの花というイメージが強かったのですが、

関西だとむしろ白の方が主流なのだそうです。

関東では赤紫、関西では白、色が変わる境界線がどこかにあるはずです。

例えばゲンノショウコ(現の証拠)という植物は北アルプスを境界に花の色が変わります。

最後にハマボウフウ(浜防風)

見た目はカリフラワーによく似ています。

竹野自然保護官事務所から徒歩1分の弁天浜で今たくさん咲いています。

野草として食べられる草であり、薬草でもあるようですが、どうしてもカリフラワーの味を想像してしまいます。食べ方は酢味噌和えやサラダなど。どんな味なのでしょうか。

今度道の駅で買って食べてみたいと思います。

近畿地方では最近減ってきている植物のようです。

今回は梅雨時の花を三つご紹介してみました。

身近な植物でも綺麗なもの、おもしろい仕組みを持つものはたくさんあります。

皆さんも足下に咲いている花を観察してみてはいかがでしょうか。

梅雨時ですね。

梅雨時と言うことは花の時期ですね。

梅雨時が花の時期と言うと「何で?」と思う方もいらっしゃると思います。

梅雨時の植物と聞いて思い浮かぶものとしてアジサイがありますが4月のサクラや8月のヒマワリなどと比べると少し地味なイメージがあります。その代わりに道端に生えているような身近な植物や雑草とひとくくりにされてしまうような植物が多く花を咲かせる時期が梅雨時なのです。

さて、今日はそんな梅雨時の竹野に咲いている花の中で私が気になったものをご紹介したいと思います。

アザミ(薊)

竹野スノーケルセンター・ビジターセンター前にて見つけました。

とげとげの葉っぱに紫色の花をつけるキクの仲間の植物です。

アザミはこの矢印で示されている部分がおもしろいのです。

皆さんの近所にも咲いていると思うので是非触って確かめてみていただきたいのですが、

この部分、触ると少しちくちくとしていて、すごくべたべたとしています。

なぜその部分がべたべたしているかというと、これはアリ除けなのだそうです。

蜜を吸うついでに花粉を運んでくれるハチやチョウはアザミにとっては是非蜜を吸いにきてほしい虫たちですが、蜜だけを吸って花粉を運ばないアリにはきてほしくないのです。アリは茎を伝って花までたどり着くので矢印の部分をべたつかせてアリが来ることを防いでいるのだそうです。

ゴキブリホイホイならぬアリホイホイですね。

本当に植物って上手く仕組みをつくっていますね。

その次に紹介するものはホタルブクロ(蛍袋)

竹野では最近よく咲いていて花の色は白いです。

私の中ではホタルブクロというと赤紫色のの花というイメージが強かったのですが、

関西だとむしろ白の方が主流なのだそうです。

関東では赤紫、関西では白、色が変わる境界線がどこかにあるはずです。

例えばゲンノショウコ(現の証拠)という植物は北アルプスを境界に花の色が変わります。

最後にハマボウフウ(浜防風)

見た目はカリフラワーによく似ています。

竹野自然保護官事務所から徒歩1分の弁天浜で今たくさん咲いています。

野草として食べられる草であり、薬草でもあるようですが、どうしてもカリフラワーの味を想像してしまいます。食べ方は酢味噌和えやサラダなど。どんな味なのでしょうか。

今度道の駅で買って食べてみたいと思います。

近畿地方では最近減ってきている植物のようです。

今回は梅雨時の花を三つご紹介してみました。

身近な植物でも綺麗なもの、おもしろい仕組みを持つものはたくさんあります。

皆さんも足下に咲いている花を観察してみてはいかがでしょうか。

2012年06月19日竹野SCVC20thイベント開催記【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。

山陰海岸国立公園竹野地区より酒井がお伝えいたします。

先日6月3日、4日に、竹野スノーケルセンター・ビジターセンター(以下、竹野SCVC)の開館20周年記念イベントが行われました。今日はその様子についてお伝えしたいと思います。

月尾嘉男氏の講演会、海ほたる観察会、カヌー・スノーケル・磯観察の各教室、たこなぶり、海岸清掃と盛り沢山なプログラムでした!盛り沢山すぎて全部はこの日記で書ききれませんので、いくつかを抜粋してお伝えします。

まずは初日第一弾のイベント、講演会です。

講師は東京大学名誉教授の月尾嘉男氏。流速が速く荒天が多いことから航海の難所とされる南米チリ最南端のケープホーンを周回した経歴があるなど冒険家としても活躍されている方です。

講演は「書を捨てよ、海に出よう」というタイトルで行われました。

内容は日本を囲む海が持つ可能性についての話が主でした。

メタンハイドレードやマンガン団塊などの海底資源や深海探査艇など、海にはまだまだたくさんの可能性が眠っていることが分かった講演でした。

講演を聞いていて、昨年私が個人的に受けた小惑星探査機はやぶさの講演会の時と似たわくわく感を覚えました。

宇宙のロマンと深海のロマンには通じるものがあるのでしょうか。

大勢の方が来場され、とても賑やかな講演会でした。

講演会終了後の夜には、竹野浜近くの堤防で「海ほたる観察会」が行われましたが、家族連れのお客さんが沢山来ていました。

海ほたるも大漁で、多くの子供の歓声が聞こえました。

中には、「子供にいい体験をしてほしい」と親子でいらっしゃっていたお父さんが童心に返り、子供よりも興奮していたなんて一幕も・・・・

老若男女を問わず皆さん楽しんでおられたようです。

なお、参加されなかった方のためにこちら

海ほたるの写真です。

青くぼんやりと光っています。

ぜひ生で見たい!!

と思われた方は竹野SCVCの次回の観察会にどうぞ。

写真で見るより何十倍も綺麗ですよ。

お試しあれ。

そして最終日はたこなぶり。

親子仲良くたこなぶり。

たこなぶりとは、この地域の伝統漁法です。

上の写真で親子が海の中に竿を突っ込んでいますが、足下にももう一本竿があるのが分かるでしょうか。

海に突っ込んでいる竿の先端にはカニの形をした疑似餌がついており、これを岩の裂け目や海藻が多くあるところで上手いこと振ると、疑似餌にタコがおびき出されます。

次に足下にある竿には傘の骨のような針がついていて、この針のついた竿でおびき出されたタコを引っかけタコを獲るのです。

さて、そんなたこなぶりですが、今回は小学生の女の子が二匹のタコの捕獲に成功しました☆

今回のイベントではこのようなことが行われましたが、講演会を除くほぼすべてのプログラムは竹野SCVCで行っておりますので、今回の記事を読んでプログラムに参加してみたいと思われた方は是非竹野SCVCまでお問い合ください。皆さんの参加をお待ちしております。

山陰海岸国立公園竹野地区より酒井がお伝えいたします。

先日6月3日、4日に、竹野スノーケルセンター・ビジターセンター(以下、竹野SCVC)の開館20周年記念イベントが行われました。今日はその様子についてお伝えしたいと思います。

月尾嘉男氏の講演会、海ほたる観察会、カヌー・スノーケル・磯観察の各教室、たこなぶり、海岸清掃と盛り沢山なプログラムでした!盛り沢山すぎて全部はこの日記で書ききれませんので、いくつかを抜粋してお伝えします。

まずは初日第一弾のイベント、講演会です。

講師は東京大学名誉教授の月尾嘉男氏。流速が速く荒天が多いことから航海の難所とされる南米チリ最南端のケープホーンを周回した経歴があるなど冒険家としても活躍されている方です。

講演は「書を捨てよ、海に出よう」というタイトルで行われました。

内容は日本を囲む海が持つ可能性についての話が主でした。

メタンハイドレードやマンガン団塊などの海底資源や深海探査艇など、海にはまだまだたくさんの可能性が眠っていることが分かった講演でした。

講演を聞いていて、昨年私が個人的に受けた小惑星探査機はやぶさの講演会の時と似たわくわく感を覚えました。

宇宙のロマンと深海のロマンには通じるものがあるのでしょうか。

大勢の方が来場され、とても賑やかな講演会でした。

講演会終了後の夜には、竹野浜近くの堤防で「海ほたる観察会」が行われましたが、家族連れのお客さんが沢山来ていました。

海ほたるも大漁で、多くの子供の歓声が聞こえました。

中には、「子供にいい体験をしてほしい」と親子でいらっしゃっていたお父さんが童心に返り、子供よりも興奮していたなんて一幕も・・・・

老若男女を問わず皆さん楽しんでおられたようです。

なお、参加されなかった方のためにこちら

海ほたるの写真です。

青くぼんやりと光っています。

ぜひ生で見たい!!

と思われた方は竹野SCVCの次回の観察会にどうぞ。

写真で見るより何十倍も綺麗ですよ。

お試しあれ。

そして最終日はたこなぶり。

親子仲良くたこなぶり。

たこなぶりとは、この地域の伝統漁法です。

上の写真で親子が海の中に竿を突っ込んでいますが、足下にももう一本竿があるのが分かるでしょうか。

海に突っ込んでいる竿の先端にはカニの形をした疑似餌がついており、これを岩の裂け目や海藻が多くあるところで上手いこと振ると、疑似餌にタコがおびき出されます。

次に足下にある竿には傘の骨のような針がついていて、この針のついた竿でおびき出されたタコを引っかけタコを獲るのです。

さて、そんなたこなぶりですが、今回は小学生の女の子が二匹のタコの捕獲に成功しました☆

今回のイベントではこのようなことが行われましたが、講演会を除くほぼすべてのプログラムは竹野SCVCで行っておりますので、今回の記事を読んでプログラムに参加してみたいと思われた方は是非竹野SCVCまでお問い合ください。皆さんの参加をお待ちしております。

2012年05月31日糞と足跡といろいろ【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。

山陰海岸竹野地区より酒井がお伝えします。

さて、先日猫崎半島に巡視に行ってきました。

猫崎半島というのは竹野浜の海岸沿いにある岬のことで

このような場所です。

標高は最高141M。

実際歩いた感想ではややきつめの散歩コースもしくは極々軽い登山くらいの運動強度ですが、ところどころに危険箇所があるため、岬の先端まで歩かれるときはしっかりとした装備で必ず複数人で登ることようにしてください。

そんなところを歩いて行くと

道にぽつぽつと見つかる

糞。

そして猫崎半島を降りて竹野浜を歩いていて見つかる・・・

あしあと。

実はこれ、すべてシカの忘れ物です。

こういった糞や足跡といった物はフィールドサインと呼ばれており、自然の中で動物がいたことを示す役割を持っています。

フィールドサインというものは糞や足跡以外にもたくさんあります。

かじられた木の実の殻、歯形が残る樹皮、歯で引きちぎられた木の葉、散らばる動物の骨等の食に関するフィールドサインや

巣や、横になって寝た後などの住に関するフィールドサイン、

樹皮に残る爪痕や、角をこすりつけた後といった生活に関するフィールドサイン

ざっと考えただけでもこれぐらいあります。

今回なぜ、このフィールドサインのお話を書いているかと言いますと

このフィールドサイン実は自然観察をするときの楽しみ方として大事なポイントになるからです。

さて、突然ですが、読者の皆さんに質問です。

「森のエビフライ」、「森のパイナップル」という言葉を聞いてどのような想像を皆さんはされるでしょうか?

「森のエビフライ」というのはリスの食事の後のフィールドサイン、「森のパイナップル」というのはムササビの食事の後のフィールドサインのことを言います。

どちらも松ぼっくりの中にある松の実を食べるのですが。

松の実という物は松ぼっくりの松かさの中にあるのでリスもムササビも歯でがりがりと松かさをかじり、松の実をほじくり出します。

リスは地面の上で松の実がなくなるまで、言い換えれば松かさがなくなるまで松ぼっくりをかじるため見た目がひょろっとしたエビフライのそっくりの松ぼっくりができあがるのです。

ムササビも同じように松かさをがりがりかじるのですが、リスとの違いは、ムササビは木の上で松かさをかじるため、食べている最中に松ぼっくりをうっかり地面に落とします。

そして落とした松ぼっくりを拾いに行きません。そのため、中途半端に松かさが残る松ぼっくりが地面に残り、それがちょうど葉を茂らせたパイナップルのように見えるのです。

このように再現性のあるフィールドサインは、その地域の生物相を把握する貴重な「ネタ」を提供してくれるのです。

さて、「エビフライ」と「パイナップル」について文章で延々説明しましたが

ここまで読まれてきて

「文章説明はわかったから、写真を見せてほしい」

と思う読者の方もいるでしょう。

そういった方は・・・

是非、野外に足を運んで実物を見つけてみてください。

松がある森の中なら結構簡単に見つかるものですし

各地の森林で行う自然観察会などに参加してみるのも良いと思います。

もうすぐ6月。野外に出るのにはいい時期です。

山陰海岸竹野地区より酒井がお伝えします。

さて、先日猫崎半島に巡視に行ってきました。

猫崎半島というのは竹野浜の海岸沿いにある岬のことで

このような場所です。

標高は最高141M。

実際歩いた感想ではややきつめの散歩コースもしくは極々軽い登山くらいの運動強度ですが、ところどころに危険箇所があるため、岬の先端まで歩かれるときはしっかりとした装備で必ず複数人で登ることようにしてください。

そんなところを歩いて行くと

道にぽつぽつと見つかる

糞。

そして猫崎半島を降りて竹野浜を歩いていて見つかる・・・

あしあと。

実はこれ、すべてシカの忘れ物です。

こういった糞や足跡といった物はフィールドサインと呼ばれており、自然の中で動物がいたことを示す役割を持っています。

フィールドサインというものは糞や足跡以外にもたくさんあります。

かじられた木の実の殻、歯形が残る樹皮、歯で引きちぎられた木の葉、散らばる動物の骨等の食に関するフィールドサインや

巣や、横になって寝た後などの住に関するフィールドサイン、

樹皮に残る爪痕や、角をこすりつけた後といった生活に関するフィールドサイン

ざっと考えただけでもこれぐらいあります。

今回なぜ、このフィールドサインのお話を書いているかと言いますと

このフィールドサイン実は自然観察をするときの楽しみ方として大事なポイントになるからです。

さて、突然ですが、読者の皆さんに質問です。

「森のエビフライ」、「森のパイナップル」という言葉を聞いてどのような想像を皆さんはされるでしょうか?

「森のエビフライ」というのはリスの食事の後のフィールドサイン、「森のパイナップル」というのはムササビの食事の後のフィールドサインのことを言います。

どちらも松ぼっくりの中にある松の実を食べるのですが。

松の実という物は松ぼっくりの松かさの中にあるのでリスもムササビも歯でがりがりと松かさをかじり、松の実をほじくり出します。

リスは地面の上で松の実がなくなるまで、言い換えれば松かさがなくなるまで松ぼっくりをかじるため見た目がひょろっとしたエビフライのそっくりの松ぼっくりができあがるのです。

ムササビも同じように松かさをがりがりかじるのですが、リスとの違いは、ムササビは木の上で松かさをかじるため、食べている最中に松ぼっくりをうっかり地面に落とします。

そして落とした松ぼっくりを拾いに行きません。そのため、中途半端に松かさが残る松ぼっくりが地面に残り、それがちょうど葉を茂らせたパイナップルのように見えるのです。

このように再現性のあるフィールドサインは、その地域の生物相を把握する貴重な「ネタ」を提供してくれるのです。

さて、「エビフライ」と「パイナップル」について文章で延々説明しましたが

ここまで読まれてきて

「文章説明はわかったから、写真を見せてほしい」

と思う読者の方もいるでしょう。

そういった方は・・・

是非、野外に足を運んで実物を見つけてみてください。

松がある森の中なら結構簡単に見つかるものですし

各地の森林で行う自然観察会などに参加してみるのも良いと思います。

もうすぐ6月。野外に出るのにはいい時期です。

2012年05月24日神鍋山植物観察会【植物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。

山陰海岸国立公園竹野地区より、酒井がお送りします。

先日豊岡市の神鍋山周辺の植物観察会に参加しましたので

そのときに見た植物、景色を今回はお伝えしたいと思います。

まずは観察会で見られた植物の中で特にきれいだと思ったものをご紹介。

左上 ニリンソウ(二輪草)

右上 ミヤマカタバミ(深山方喰)

左下 コチャルメルソウ(小哨吶草)

右下 リンドウ(竜胆)

この四つです。

左の名前が和名、括弧の中が漢字名です。

話は変わりますが、

この漢字名というものが意外と便利なのです。

「名は体を表す」という言葉がありますが、カタカナで書いてある和名を漢字に直すだけでその植物がどのような植物であるのかわかりやすくなることが多いのです。

たとえば、

ニリンソウは一本の茎から花が二輪咲くため二輪草という名前です。(わかりづらいですが花の下に二輪目のつぼみがついています。ただ、必ず二輪咲くというわけではなく、栄養や日照の具合によって一輪しか咲かなかったり三輪咲いたりするニリンソウもあります。)

コチャルメルソウはチャルメルソウという実がラーメンの屋台が吹いているチャルメラによく似ている植物の小型バージョンなので小哨吶草という名前です。(ちなみに、「哨吶」と書いてチャルメラと読むのだそうです。)

和名を表音文字であるカタカナから表意文字である漢字に変えると名前に名前以外の情報が含まれるためわかりやすく、覚えやすくなるのです。

植物のことを学びたい方、覚えたい方は植物の漢字名を覚えてみることをオススメします。

案外名前が頭にするっと入っていくものです。

さて、話が少し逸れましたが、春の風物詩ニリンソウ、ピンクの花脈と白のコントラストが美しいミヤマカタバミ、緑色で一見地味ですが、よく見ると雪の結晶のような幾何学的な美しさがあるコチャルメルソウ、私の個人的なお気に入りリンドウというラインナップです。

それから奥まで進むと、

滝です。

天気も良かったのでシャッタースピードを上げて写真を撮ったところ、水のしぶきまではっきりくっきりと見えるいい写真が撮れました。

滝の打ち水効果と、残雪のおかげで周辺はとてもさわやかな涼しさ。

休憩をするのにもってこいの場所です。

今回の観察会の講師の方曰く、

「この時期にしては花が少なすぎる、全然咲いてない。」

とのことですが、その割にはなかなかの数の花が咲いていました。

全盛期の神鍋山周辺はどれだけ花が咲いているのでしょうか。

そう考えると、少し楽しみになってきます。

さて、これで今回の日記は終了なのですがその前に、

一つ告知をしたいと思います。

6月2日、3日で

竹野スノーケルセンター・ビジターセンターの20周年記念イベントを行います。

月尾嘉男氏の講演会やスノーケル、カヌー講習、たこなぶり等、盛りだくさんの内容となっております。

竹野スノーケルセンター・ビジターセンターは

こちらです。

詳細につきましては下記の竹野スノーケルセンター・ビジターセンターのチラシ(PDF形式です)

http://www.takeno-scvc.jp/enent_20syunen.pdf

もしくは近畿地方環境事務所のHPよりTOPICSを見ていただければ幸いです。

皆様のご来場とご参加をお待ちしております。

山陰海岸国立公園竹野地区より、酒井がお送りします。

先日豊岡市の神鍋山周辺の植物観察会に参加しましたので

そのときに見た植物、景色を今回はお伝えしたいと思います。

まずは観察会で見られた植物の中で特にきれいだと思ったものをご紹介。

左上 ニリンソウ(二輪草)

右上 ミヤマカタバミ(深山方喰)

左下 コチャルメルソウ(小哨吶草)

右下 リンドウ(竜胆)

この四つです。

左の名前が和名、括弧の中が漢字名です。

話は変わりますが、

この漢字名というものが意外と便利なのです。

「名は体を表す」という言葉がありますが、カタカナで書いてある和名を漢字に直すだけでその植物がどのような植物であるのかわかりやすくなることが多いのです。

たとえば、

ニリンソウは一本の茎から花が二輪咲くため二輪草という名前です。(わかりづらいですが花の下に二輪目のつぼみがついています。ただ、必ず二輪咲くというわけではなく、栄養や日照の具合によって一輪しか咲かなかったり三輪咲いたりするニリンソウもあります。)

コチャルメルソウはチャルメルソウという実がラーメンの屋台が吹いているチャルメラによく似ている植物の小型バージョンなので小哨吶草という名前です。(ちなみに、「哨吶」と書いてチャルメラと読むのだそうです。)

和名を表音文字であるカタカナから表意文字である漢字に変えると名前に名前以外の情報が含まれるためわかりやすく、覚えやすくなるのです。

植物のことを学びたい方、覚えたい方は植物の漢字名を覚えてみることをオススメします。

案外名前が頭にするっと入っていくものです。

さて、話が少し逸れましたが、春の風物詩ニリンソウ、ピンクの花脈と白のコントラストが美しいミヤマカタバミ、緑色で一見地味ですが、よく見ると雪の結晶のような幾何学的な美しさがあるコチャルメルソウ、私の個人的なお気に入りリンドウというラインナップです。

それから奥まで進むと、

滝です。

天気も良かったのでシャッタースピードを上げて写真を撮ったところ、水のしぶきまではっきりくっきりと見えるいい写真が撮れました。

滝の打ち水効果と、残雪のおかげで周辺はとてもさわやかな涼しさ。

休憩をするのにもってこいの場所です。

今回の観察会の講師の方曰く、

「この時期にしては花が少なすぎる、全然咲いてない。」

とのことですが、その割にはなかなかの数の花が咲いていました。

全盛期の神鍋山周辺はどれだけ花が咲いているのでしょうか。

そう考えると、少し楽しみになってきます。

さて、これで今回の日記は終了なのですがその前に、

一つ告知をしたいと思います。

6月2日、3日で

竹野スノーケルセンター・ビジターセンターの20周年記念イベントを行います。

月尾嘉男氏の講演会やスノーケル、カヌー講習、たこなぶり等、盛りだくさんの内容となっております。

竹野スノーケルセンター・ビジターセンターは

こちらです。

詳細につきましては下記の竹野スノーケルセンター・ビジターセンターのチラシ(PDF形式です)

http://www.takeno-scvc.jp/enent_20syunen.pdf

もしくは近畿地方環境事務所のHPよりTOPICSを見ていただければ幸いです。

皆様のご来場とご参加をお待ちしております。

2012年05月11日ぬめぬめぐにょぐにょ【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

山陰海岸国立公園の竹野地区より皆さんこんにちは、そして初めまして。

5月1日より前任の高田アクティブレンジャーにかわって着任いたしました酒井良明と申します。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

さて、昨日、竹野スノーケルセンター・ビジターセンターまで行ってきましたところ

大浦湾の岩の間を漂う不可思議な物体をひとつ見つけましたので、ご報告します。

これです。(画像中央)

・・・妙にぐにゃぐにゃ、ぷるぷるしたこの物体。

実は生き物なんです。

名前をアメフラシといいます。

私はずっと内陸部で生活しておりましたので、見るのは久々です。

(私は昨年まで長野県で自然ガイドをしておりましたので、アメフラシはもちろん、海に出るのも久々です。)

久しぶりに見たアメフラシを持ってみると、ぐにゅぐにゅとした手触りとそれ以上に体が粘膜に覆われているぬるぬるとした感触が。

ぬめりで言うならナメコ以上。

手触りはうまく他のものに例えられませんが・・・絹豆腐を握りつぶすような手触りでしょうか。

重さは・・・思っていたよりも重いとだけ。

ひとしきり観察した後、海に帰してやると

海が赤紫色に・・・。

そしていつの間にか手も紫色に。

アメフラシは刺激を与えられると紫色の液を出します。

手の人差し指側はさらさらとした液で手が染色されたようです。

薬指側は粘りの強い成分で、何でしょうかね・・・。

たとえるなら紫色の鼻水といった感じでしょうか。

さて5月に入り、季節はもうすぐ夏です!

(竹野地区は先日、すでに真夏のような気温でしたが。)

アクティブレンジャー日記読者の皆様もぜひ海へでかけ

手を紫色に染めてみてはいかがでしょうか?

5月1日より前任の高田アクティブレンジャーにかわって着任いたしました酒井良明と申します。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

さて、昨日、竹野スノーケルセンター・ビジターセンターまで行ってきましたところ

大浦湾の岩の間を漂う不可思議な物体をひとつ見つけましたので、ご報告します。

これです。(画像中央)

・・・妙にぐにゃぐにゃ、ぷるぷるしたこの物体。

実は生き物なんです。

名前をアメフラシといいます。

私はずっと内陸部で生活しておりましたので、見るのは久々です。

(私は昨年まで長野県で自然ガイドをしておりましたので、アメフラシはもちろん、海に出るのも久々です。)

久しぶりに見たアメフラシを持ってみると、ぐにゅぐにゅとした手触りとそれ以上に体が粘膜に覆われているぬるぬるとした感触が。

ぬめりで言うならナメコ以上。

手触りはうまく他のものに例えられませんが・・・絹豆腐を握りつぶすような手触りでしょうか。

重さは・・・思っていたよりも重いとだけ。

ひとしきり観察した後、海に帰してやると

海が赤紫色に・・・。

そしていつの間にか手も紫色に。

アメフラシは刺激を与えられると紫色の液を出します。

手の人差し指側はさらさらとした液で手が染色されたようです。

薬指側は粘りの強い成分で、何でしょうかね・・・。

たとえるなら紫色の鼻水といった感じでしょうか。

さて5月に入り、季節はもうすぐ夏です!

(竹野地区は先日、すでに真夏のような気温でしたが。)

アクティブレンジャー日記読者の皆様もぜひ海へでかけ

手を紫色に染めてみてはいかがでしょうか?

2012年03月23日カヌー試乗会【その他】

山陰海岸国立公園 竹野 高田雅代

こんにちは。3月末だというのになんだか寒い日が続いています。高知ではソメイヨシノが咲いたようですね!竹野事務所前のソメイヨシノはまだつぼみ。早く咲かないかなぁ☆

今日は竹野スノーケルセンター・ビジターセンターでカヌーの試乗会が開催されました。でもあいにくの雨模様で結構寒い。。。絶対に沈しないぞ!の気合いで陸上と変わらない防寒着のまま保護官と参加。

最初にそれぞれのカヌーについての説明。

その後実際に乗ってみます。

いろいろな種類のカヌーを乗り比べてみると、操作性や乗り心地の違いがわかってきます。

安定の良いカヌーだと立つこともできてしまいます!!!!

でも今日の保護官と私は無理せず、沈せず。

天気が悪く寒かったのですが、これからどんどんと暖かくなってカヌーに良い季節になります☆

みなさまもカヌーに乗ってみませんか♪

今日は竹野スノーケルセンター・ビジターセンターでカヌーの試乗会が開催されました。でもあいにくの雨模様で結構寒い。。。絶対に沈しないぞ!の気合いで陸上と変わらない防寒着のまま保護官と参加。

最初にそれぞれのカヌーについての説明。

その後実際に乗ってみます。

いろいろな種類のカヌーを乗り比べてみると、操作性や乗り心地の違いがわかってきます。

安定の良いカヌーだと立つこともできてしまいます!!!!

でも今日の保護官と私は無理せず、沈せず。

天気が悪く寒かったのですが、これからどんどんと暖かくなってカヌーに良い季節になります☆

みなさまもカヌーに乗ってみませんか♪

季節は処暑を過ぎ最近朝晩はめっきり過ごしやすくなってきました。

海水浴のお客さんも減り、夏も終わるのだなと実感しています。

長く、暑かった夏ももう終わりです。

気がつけばあっという間にすぎていった7月と8月。

皆さん夏を満喫されたでしょうか。

さて、8月27日に国指定鳥獣保護区の調査に同行するため京都府舞鶴市の沖にある冠島へ行ってきました。

(ちなみに冠島はオオミズナギドリの繁殖地として国指定天然記念物に指定されていますので通常は上陸禁止の島です。平成22年11月には国指定鳥獣保護区にも指定されています。)

出発前に冠島上陸にあたってのレクチャーを受け、海上自衛隊の船に乗り込み、出港です。

東舞鶴を進んでいきます。船酔いすることもなく、ぼんやり景色を眺めながら1時間ほど船に揺られていると、冠島が見えてきます。

なかなか大きな島ですが、港はないので海上自衛隊の船からゴムボートに乗り換えて冠島に上陸です。

その後、オオミズナギドリ調査のキャンプ地まで歩き、そこでオオミズナギドリの雛を見ながら簡単なオオミズナギドリの解説を受けました。

雛は灰色の羽毛で、通常は巣穴の中に潜っているそうです。

羽毛を触ってみるとふわふわ。

この雛、解説によると約三日で体重が倍になっているのだとか。すごい成長率ですね。

巣穴を見に冠島を調査員の案内で歩きます。

オオミズナギドリという鳥は地面に巣穴を掘る習性があるのですが、

あたりを見ると地面に穴、穴、穴。

あちらこちらで巣穴だらけ。

よく気をつけないと巣穴を踏んづけてしまいそうです。

約1時間半の上陸時間が終わり、ゴムボートに乗り込み、また海上自衛隊の船へ戻ります。

帰りは冠島の少し沖にある沓島という所(ちなみにここも国指定鳥獣保護区です。)をぐるりと回りながら舞鶴へ帰港しました。

さて、これにて今回の日記は終了となるのですがその前に、

竹野自然保護官事務所がイベントを行いますのでそのご紹介を。

2012年9月8日(土)に

「今子浦磯の観察会~潮だまりの生き物を探してみよう~」を開催いたします。

内容は磯の観察会ですが、初秋の観察会ということで初夏、盛夏とはまた違った海の生き物をみることができると思います。

詳細は以下の近畿地方環境事務所のトピックスのURLをどうぞ。

http://c-kinki.env.go.jp/to_2012/0725b.html

それではまた次回。