山陰海岸国立公園 竹野

326件の記事があります。

2012年12月25日出前一丁!!【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。

竹野の酒井です。

今回は竹野ARの年内最後の更新となりました。

ちなみに来年が迫ってきていますが私の自宅の大掃除は全く進んでおりません。

果たして自宅は無事に年を越せるのでしょうか?

乞うご期待です。

さて前置きはこのくらいにいたしまして、12月14日に今年の5月から企画を組み、宣伝をしておりました出前授業の記念すべき第一回目の授業が行われました。

今回は香美町立柴山小学校にお邪魔し、3年生6名と5年生10名の計16名の児童に「海岸漂着物」をテーマに授業を行ってきました。

今回はその出前授業の様子を少しご紹介したいと思います。

最初に自然保護官から国立公園の説明を行います。

山陰海岸国立公園の説明はもちろんのこと、自然公園指導員やパークボランティア、自然保護官等の国立公園に関わる人々の話も行います。

児童たちは配られたプリントを熟読しています。

国立公園の説明が終わると、私にバトンタッチし、授業の本題に入ります。

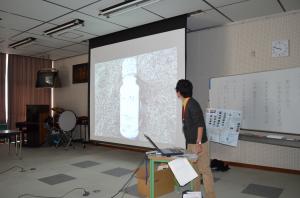

スライドショーを使って話をしていきます。

まずはこの辺りの海岸にはどのような物が漂着物として流れ着くのか説明していきます。

発泡スチロールや漁網、海藻、流木、空き缶、ペットボトル等々…

写真では医療廃棄物について説明しています。

その後、児童があらかじめ拾っておいた海岸漂着物のバーコードを調べ、漂着物がどの国が生産した物かを調べました。

やはりただスライドショー見たり聞いたりするよりも自分たちで何か調べている方が楽しいようです。

想定では児童一人につき一個の漂着物を調べてもらう予定でしたが、いつの間にか皆一人につき2~3個ほど国を調べていました。

児童たちに調べ方も様々で、ラベルに書いてある中国語をそれっぽく発音しておどける子もいれば、2~3個ではなく、ひたすらに黙々と漂着物のバーコードを調べる子もいました。

逆に一個だけバーコードを調べた後はバーコード調べを行わず、その代わりにいろいろな漂着物を手に取り見てみる事に重点を置く子もおり、十人十色でおもしろいです。

ちなみに今回のバーコード原産国調査の結果では、漂着物の原産国の多くは日中韓露でしたが、デンマークやアメリカといった日本海側ではあまり見かけない珍しい物も見つかるという結果に。

その後、滅多に流れ着かない珍しい漂着物(羅針盤や卒塔婆〈そとば、お墓の裏に飾ってあるお経が書かれた木の板です〉、射撃の的、イルカの頭骨など)をいくつか紹介し、最後に漂着ごみと、綺麗な海岸を維持する事の観光資源として価値の話をして用意してきたスライドショーが終了です。

その後はサンプル品として持ち込んだ漂着物を児童に好きに手に取り、見てもらう時間とし、閉会しました。

また、今回記事を読まれて、出前授業に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、

竹野自然保護官事務所

Tel.0796-47-0236 担当 酒井

までご連絡ください。

出前授業の相談、依頼等随時承っております。

それでは皆さん良いお年を。

竹野の酒井です。

今回は竹野ARの年内最後の更新となりました。

ちなみに来年が迫ってきていますが私の自宅の大掃除は全く進んでおりません。

果たして自宅は無事に年を越せるのでしょうか?

乞うご期待です。

さて前置きはこのくらいにいたしまして、12月14日に今年の5月から企画を組み、宣伝をしておりました出前授業の記念すべき第一回目の授業が行われました。

今回は香美町立柴山小学校にお邪魔し、3年生6名と5年生10名の計16名の児童に「海岸漂着物」をテーマに授業を行ってきました。

今回はその出前授業の様子を少しご紹介したいと思います。

最初に自然保護官から国立公園の説明を行います。

山陰海岸国立公園の説明はもちろんのこと、自然公園指導員やパークボランティア、自然保護官等の国立公園に関わる人々の話も行います。

児童たちは配られたプリントを熟読しています。

国立公園の説明が終わると、私にバトンタッチし、授業の本題に入ります。

スライドショーを使って話をしていきます。

まずはこの辺りの海岸にはどのような物が漂着物として流れ着くのか説明していきます。

発泡スチロールや漁網、海藻、流木、空き缶、ペットボトル等々…

写真では医療廃棄物について説明しています。

その後、児童があらかじめ拾っておいた海岸漂着物のバーコードを調べ、漂着物がどの国が生産した物かを調べました。

やはりただスライドショー見たり聞いたりするよりも自分たちで何か調べている方が楽しいようです。

想定では児童一人につき一個の漂着物を調べてもらう予定でしたが、いつの間にか皆一人につき2~3個ほど国を調べていました。

児童たちに調べ方も様々で、ラベルに書いてある中国語をそれっぽく発音しておどける子もいれば、2~3個ではなく、ひたすらに黙々と漂着物のバーコードを調べる子もいました。

逆に一個だけバーコードを調べた後はバーコード調べを行わず、その代わりにいろいろな漂着物を手に取り見てみる事に重点を置く子もおり、十人十色でおもしろいです。

ちなみに今回のバーコード原産国調査の結果では、漂着物の原産国の多くは日中韓露でしたが、デンマークやアメリカといった日本海側ではあまり見かけない珍しい物も見つかるという結果に。

その後、滅多に流れ着かない珍しい漂着物(羅針盤や卒塔婆〈そとば、お墓の裏に飾ってあるお経が書かれた木の板です〉、射撃の的、イルカの頭骨など)をいくつか紹介し、最後に漂着ごみと、綺麗な海岸を維持する事の観光資源として価値の話をして用意してきたスライドショーが終了です。

その後はサンプル品として持ち込んだ漂着物を児童に好きに手に取り、見てもらう時間とし、閉会しました。

また、今回記事を読まれて、出前授業に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、

竹野自然保護官事務所

Tel.0796-47-0236 担当 酒井

までご連絡ください。

出前授業の相談、依頼等随時承っております。

それでは皆さん良いお年を。

2012年12月19日海豹と書いてアザラシと読む【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。竹野の酒井です。

竹野では12月9日から雪が降り始め、車の雪下ろしと駐車場の除雪でてんてこ舞いになったかと思えば、みぞれがしとしと降り続き、除雪した雪がみるみる溶けてゆくのを見て「あの雪かきの労力はいったい何だったのだろう」と悲しくなったりと、不安定な天気が続いています。

さて、そんな雪が降る中、竹野自然保護官事務所に一本の電話がかかってきました。

電話を取ってみると豊岡市役所の竹野支所の方からで、

「市民の方から大浦湾(竹野スノーケルセンタービジターセンターの前の海岸)にアザラシが漂着しているという通報があったが、何か情報を持っていないか?」

という問合せでした。

情報は持っていませんでしたので、確認のために支所の方と一緒に大浦湾に向かい、海岸を歩いて行くと…

前方にあった岩が突然動き出し海に向かって這っていきます。

アザラシです。

話しながら不用意に近づいたせいかあっという間に逃げてしまいあまり写真は撮れませんでしたが、体の模様を確認した限りではゴマフアザラシ(胡麻斑海豹)という種のようです。

背中に黒胡麻をまぶしたような斑模様があることからこの名前がついたのだそうです。

生活は岩場で行うため、岩と同化したような毛の色をしています。

ベーリング海、オホーツク海といった北の地域から渤海、黄海の辺りまで幅広く生息している種です。

ただ、なぜ大浦湾にいたのかは分かりません。

しかし、アザラシが大浦湾に「漂着していた」、というよりは「休憩していた」といった感じです・・・

さてその翌日、竹野スノーケルセンターに「昨日大浦湾にアザラシがいた」という報告をし、いくつか事務作業を終えた後に、ふと、ちょっと大浦湾の様子でも見に行こうと思い立ち、大浦湾の波打ち際を歩いていると…

またいました。

今回は気づかれることもなく、じっくりと写真撮影出来ましたが、しばらくすると海に向かって這いだし、逃げてゆきました。

スノーケルセンターの職員さんと、「これは大浦湾に居着いたのじゃないだろうか、定着したならば名前をつけなくては。」などと話しておりました。

さらにその翌日…

竹野スノーケルセンターに行ってみると、昨日目撃したアザラシと同個体らしきゴマフアザラシの死体が漂着したとの情報が。

体長は102cmのまだ大人になりきっていない、群れからはぐれた個体のようです。

センター長の話では、「(三枚目の下側の写真のように、)アザラシの体には体毛が抜けて皮が見えている箇所が何カ所かあった。体毛の抜け以外には特に目立った外傷や異常等が見られないことから、体毛が抜けることによって保温力がなくなり、海や外気に体温を奪われて衰弱した事が直接的な死因ではないか」とのこと。

ただ、

①体毛がごっそり抜けていた原因

②なぜ大浦湾にいたのか

③この個体はどこからきたのか(渤海からベーリング海の間のどの辺りの個体群からはぐれたものなのか)

という、三つの謎がまだ分かりません。

また何か分かったことがあれば皆さんにお伝えしたいと思います。

竹野では12月9日から雪が降り始め、車の雪下ろしと駐車場の除雪でてんてこ舞いになったかと思えば、みぞれがしとしと降り続き、除雪した雪がみるみる溶けてゆくのを見て「あの雪かきの労力はいったい何だったのだろう」と悲しくなったりと、不安定な天気が続いています。

さて、そんな雪が降る中、竹野自然保護官事務所に一本の電話がかかってきました。

電話を取ってみると豊岡市役所の竹野支所の方からで、

「市民の方から大浦湾(竹野スノーケルセンタービジターセンターの前の海岸)にアザラシが漂着しているという通報があったが、何か情報を持っていないか?」

という問合せでした。

情報は持っていませんでしたので、確認のために支所の方と一緒に大浦湾に向かい、海岸を歩いて行くと…

前方にあった岩が突然動き出し海に向かって這っていきます。

アザラシです。

話しながら不用意に近づいたせいかあっという間に逃げてしまいあまり写真は撮れませんでしたが、体の模様を確認した限りではゴマフアザラシ(胡麻斑海豹)という種のようです。

背中に黒胡麻をまぶしたような斑模様があることからこの名前がついたのだそうです。

生活は岩場で行うため、岩と同化したような毛の色をしています。

ベーリング海、オホーツク海といった北の地域から渤海、黄海の辺りまで幅広く生息している種です。

ただ、なぜ大浦湾にいたのかは分かりません。

しかし、アザラシが大浦湾に「漂着していた」、というよりは「休憩していた」といった感じです・・・

さてその翌日、竹野スノーケルセンターに「昨日大浦湾にアザラシがいた」という報告をし、いくつか事務作業を終えた後に、ふと、ちょっと大浦湾の様子でも見に行こうと思い立ち、大浦湾の波打ち際を歩いていると…

またいました。

今回は気づかれることもなく、じっくりと写真撮影出来ましたが、しばらくすると海に向かって這いだし、逃げてゆきました。

スノーケルセンターの職員さんと、「これは大浦湾に居着いたのじゃないだろうか、定着したならば名前をつけなくては。」などと話しておりました。

さらにその翌日…

竹野スノーケルセンターに行ってみると、昨日目撃したアザラシと同個体らしきゴマフアザラシの死体が漂着したとの情報が。

体長は102cmのまだ大人になりきっていない、群れからはぐれた個体のようです。

センター長の話では、「(三枚目の下側の写真のように、)アザラシの体には体毛が抜けて皮が見えている箇所が何カ所かあった。体毛の抜け以外には特に目立った外傷や異常等が見られないことから、体毛が抜けることによって保温力がなくなり、海や外気に体温を奪われて衰弱した事が直接的な死因ではないか」とのこと。

ただ、

①体毛がごっそり抜けていた原因

②なぜ大浦湾にいたのか

③この個体はどこからきたのか(渤海からベーリング海の間のどの辺りの個体群からはぐれたものなのか)

という、三つの謎がまだ分かりません。

また何か分かったことがあれば皆さんにお伝えしたいと思います。

2012年11月28日カメラ片手に西へ東へ【風景】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。竹野の酒井です。

最近竹野では四六時中雨が降り続き、晴れ間が全くといっていいほど見られません。

地元の方がおっしゃっていた「山陰は常に空が陰っているから山陰という名前なんだ」という説明に思わず納得してしまいます。

しとしとしとしとよく降るなあと思っていたところ、先日には霰が降ってきましてもうすぐ本格的に空から雪が降ってくるのだと実感しています。

さて、先日新温泉町で行われる試行エコツアー実施のためのワークショップに参加して参りました。

その際に新温泉町の城山園地という所を巡視してきましたのでその様子をご覧頂きたいと思います。

こちらが城山園地

正確に言うならば城山園地から見た諸寄港なのですがなかなかの絶景ポイントです。

新温泉町ですと山陰海岸国立公園の中では竹野自然保護官事務所ではなく、浦富自然保護官事務所の管内になるため、なかなか行く機会がないのですが、たまたま見に行ったところちょうど雲が切れ、晴れ間が見え、このような写真を撮ることができました。

よくみると写真の中央辺りで海の色が変わっているのが分かります。

左側の茶色い海は荒波によって海底の砂や泥が巻き上げられ、このような色になっています。

右側の海は波の影響が海底に達しない程度の深さを持っているため、青いままです。

そう考えるとこのようにコントラストがはっきりくっきりしているところを見るのもなかなかおもしろいものです。

そしてふっと振り返ると

真っ赤に染まる紅葉。

竹野周辺には見事なイチョウの木があり、紅葉はあまり見ることがないため、少し感動です。

皆さんも是非、浜坂の方までお出かけの際は城山園地まで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか?

ちなみに新温泉町で行った話し合いにより、試行エコツアーの内容が決定しこちらのチラシができました。

今回は新温泉町の歴史とジオパークを巡る日帰りツアーとなっています。

日時は12月8日、山陰海岸ジオパーク館集合で9:30からのスタートです。

参加費用は昼食付きで2100円とリーズナブルな値段の設定となっておりますので

12月8日のご予定が決まっていない皆様、是非是非ご参加ください。

ご予約、詳細については電話番号06-6942-6569「スペースビジョン研究所」までお問い合わせください。

最近竹野では四六時中雨が降り続き、晴れ間が全くといっていいほど見られません。

地元の方がおっしゃっていた「山陰は常に空が陰っているから山陰という名前なんだ」という説明に思わず納得してしまいます。

しとしとしとしとよく降るなあと思っていたところ、先日には霰が降ってきましてもうすぐ本格的に空から雪が降ってくるのだと実感しています。

さて、先日新温泉町で行われる試行エコツアー実施のためのワークショップに参加して参りました。

その際に新温泉町の城山園地という所を巡視してきましたのでその様子をご覧頂きたいと思います。

こちらが城山園地

正確に言うならば城山園地から見た諸寄港なのですがなかなかの絶景ポイントです。

新温泉町ですと山陰海岸国立公園の中では竹野自然保護官事務所ではなく、浦富自然保護官事務所の管内になるため、なかなか行く機会がないのですが、たまたま見に行ったところちょうど雲が切れ、晴れ間が見え、このような写真を撮ることができました。

よくみると写真の中央辺りで海の色が変わっているのが分かります。

左側の茶色い海は荒波によって海底の砂や泥が巻き上げられ、このような色になっています。

右側の海は波の影響が海底に達しない程度の深さを持っているため、青いままです。

そう考えるとこのようにコントラストがはっきりくっきりしているところを見るのもなかなかおもしろいものです。

そしてふっと振り返ると

真っ赤に染まる紅葉。

竹野周辺には見事なイチョウの木があり、紅葉はあまり見ることがないため、少し感動です。

皆さんも是非、浜坂の方までお出かけの際は城山園地まで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか?

ちなみに新温泉町で行った話し合いにより、試行エコツアーの内容が決定しこちらのチラシができました。

今回は新温泉町の歴史とジオパークを巡る日帰りツアーとなっています。

日時は12月8日、山陰海岸ジオパーク館集合で9:30からのスタートです。

参加費用は昼食付きで2100円とリーズナブルな値段の設定となっておりますので

12月8日のご予定が決まっていない皆様、是非是非ご参加ください。

ご予約、詳細については電話番号06-6942-6569「スペースビジョン研究所」までお問い合わせください。

2012年11月12日名も知らぬ遠き土地より【その他】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは、竹野の酒井です。

季節は立冬を越えまして、暦の上ではもう冬になりました。

最近の竹野では、雪が降ってもおかしくないような気温が続いています。

ズワイガニの禁漁期間も解除され、山陰に冬の観光シーズンがやってきました。

さて、前回の日記にて日本海の荒波がすごいと、書きましたが、荒波によっていろいろ流されてきているようですので今回はそれをご紹介したいと思います。

こちらは弁天浜、竹野自然保護官事務所から徒歩30秒で行ける事務所から最も近い海岸です。

弁天浜にはいろいろな漂着物が流れ着いています。

写真で見ることができる黒い物や茶色い物は海藻や流木なので良いですが

海藻や流木に混ざっている人工物が問題です。

例えばこのような物が流れ着きます。

韓国、もしくは北朝鮮から流れ着いた物です。

形状からしておそらく土地の境界杭でしょうか。

それからこのようなちょっと危ない物も。

焦茶色のプラスチックボトルは中国から流れ着いた物のようです。

ボトルには水稲害虫のメイガ(農業害虫です)に対し~

小麦害虫の~と書いてありますので中身は農薬で、殺虫剤か忌避剤でしょうか。

白色のボトルはおそらく液状の薬品のボトルです。エタノールやオキシドールの薬瓶にそっくりです。

今回は中身がないことを確認してから撮影しましたが、皆さんはこういった薬瓶のような物を見つけても触らないように気をつけてください。

中身が残っていて、残っていた中身が毒性の強い物であったりしたならば大変ですので。

こういった医療廃棄物のたぐいは流れ着くことが結構多く、今回弁天浜では見つけることができませんでしたが、他地域に先日巡視に行った時には、海岸に注射器や注射液の瓶などもちらほらと流れ着いていました。

そして、自然保護官曰く「この程度の漂着物はまだ序の口」なのだそうです。

波が本格的に荒波になってから漂着物がもっと流れ着くとのこと。

1枚目の写真をとった日には地元の方々が海岸清掃を行っていました。

写真の奥に写っている人影はその海岸清掃を行っていた方です。

こうした地元の方の協力があって弁天浜はきれいに維持されています。

この先もっと多くの漂着物が流れ着きますが、このままきれいな海岸を維持していきたいですね。

季節は立冬を越えまして、暦の上ではもう冬になりました。

最近の竹野では、雪が降ってもおかしくないような気温が続いています。

ズワイガニの禁漁期間も解除され、山陰に冬の観光シーズンがやってきました。

さて、前回の日記にて日本海の荒波がすごいと、書きましたが、荒波によっていろいろ流されてきているようですので今回はそれをご紹介したいと思います。

こちらは弁天浜、竹野自然保護官事務所から徒歩30秒で行ける事務所から最も近い海岸です。

弁天浜にはいろいろな漂着物が流れ着いています。

写真で見ることができる黒い物や茶色い物は海藻や流木なので良いですが

海藻や流木に混ざっている人工物が問題です。

例えばこのような物が流れ着きます。

韓国、もしくは北朝鮮から流れ着いた物です。

形状からしておそらく土地の境界杭でしょうか。

それからこのようなちょっと危ない物も。

焦茶色のプラスチックボトルは中国から流れ着いた物のようです。

ボトルには水稲害虫のメイガ(農業害虫です)に対し~

小麦害虫の~と書いてありますので中身は農薬で、殺虫剤か忌避剤でしょうか。

白色のボトルはおそらく液状の薬品のボトルです。エタノールやオキシドールの薬瓶にそっくりです。

今回は中身がないことを確認してから撮影しましたが、皆さんはこういった薬瓶のような物を見つけても触らないように気をつけてください。

中身が残っていて、残っていた中身が毒性の強い物であったりしたならば大変ですので。

こういった医療廃棄物のたぐいは流れ着くことが結構多く、今回弁天浜では見つけることができませんでしたが、他地域に先日巡視に行った時には、海岸に注射器や注射液の瓶などもちらほらと流れ着いていました。

そして、自然保護官曰く「この程度の漂着物はまだ序の口」なのだそうです。

波が本格的に荒波になってから漂着物がもっと流れ着くとのこと。

1枚目の写真をとった日には地元の方々が海岸清掃を行っていました。

写真の奥に写っている人影はその海岸清掃を行っていた方です。

こうした地元の方の協力があって弁天浜はきれいに維持されています。

この先もっと多くの漂着物が流れ着きますが、このままきれいな海岸を維持していきたいですね。

2012年11月02日秋の山陰【植物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

みなさんこんにちは。

竹野の酒井です。

最近朝晩は冷え込み、暖房が欲しくなるような気温になりました。

竹野自然保護官事務所では先日ペレットストーブに今年度最初の火を入れました。

暖かいのはもちろんですが、オレンジ色の炎が視覚的にも暖かく快適です。

さて、吉野の杉本ARと小川ARが非常に秋らしい、いい写真を載せていますね。

今回はそれに負けないよう、山陰海岸国立公園の秋らしい姿もご紹介したいと思います。

先日、竹野地区パークボランティアの方のお誘いで来日岳に雲海を見に行ってきました。

早朝6時の来日岳山頂から撮影。

上がりかけの太陽です。

秋になると円山川上空で川もやが発生するのでこのような雲海を見ることができます。

兵庫県で雲海というと朝来市の竹田城跡が注目されがちですが、こちらも負けてはいません。

来日岳で見る雲海の良さは、竹田城跡にも決して劣らぬ綺麗さと、来日岳の麓にある城崎温泉に雲海を見て冷えた体を温めに行けるというところでしょうか。

それから、秋の自然と言えば真っ先に紅葉が思い浮かびますが、綺麗な花も咲いています。

ツリガネニンジン(釣鐘人参)です。

その他秋の花といって個人的にパッと思いつくのがリンドウ(竜胆)、ソバナ(岨菜)、キキョウ(桔梗)、カワラナデシコ(河原撫子)、トリカブト(鳥兜)、ノコンギク(野紺菊)など。(11月には花が散っている植物が多いのと、私の趣味で紫色の花ばかりなのはご勘弁ください)

竹野周辺ではツリガネニンジンが見つかることが最も多いです。

逆にトリカブトはほとんど見かけたことがありません。(トリカブトが好むような湿った日陰や沢筋に私自身があまり近寄らないからかもしれませんが・・・)

そして最後に日本海側の秋といったら

荒波です。

夏場はスノーケルで人気だった海も、秋になると大荒れです。

このとき同行していた自然保護官が言うには「こんなの序の口」なのだそうです。

厳冬期の日本海の荒波はもっとすごいとのこと。

どのようなものなのか少し期待してしまいます。

ということで、山陰海岸国立公園の秋をご紹介してみました。

最近は本当に寒くなってきましたので、山陰海岸国立公園にいらっしゃるときは防寒対策をしっかりしてお越しください。

竹野の酒井です。

最近朝晩は冷え込み、暖房が欲しくなるような気温になりました。

竹野自然保護官事務所では先日ペレットストーブに今年度最初の火を入れました。

暖かいのはもちろんですが、オレンジ色の炎が視覚的にも暖かく快適です。

さて、吉野の杉本ARと小川ARが非常に秋らしい、いい写真を載せていますね。

今回はそれに負けないよう、山陰海岸国立公園の秋らしい姿もご紹介したいと思います。

先日、竹野地区パークボランティアの方のお誘いで来日岳に雲海を見に行ってきました。

早朝6時の来日岳山頂から撮影。

上がりかけの太陽です。

秋になると円山川上空で川もやが発生するのでこのような雲海を見ることができます。

兵庫県で雲海というと朝来市の竹田城跡が注目されがちですが、こちらも負けてはいません。

来日岳で見る雲海の良さは、竹田城跡にも決して劣らぬ綺麗さと、来日岳の麓にある城崎温泉に雲海を見て冷えた体を温めに行けるというところでしょうか。

それから、秋の自然と言えば真っ先に紅葉が思い浮かびますが、綺麗な花も咲いています。

ツリガネニンジン(釣鐘人参)です。

その他秋の花といって個人的にパッと思いつくのがリンドウ(竜胆)、ソバナ(岨菜)、キキョウ(桔梗)、カワラナデシコ(河原撫子)、トリカブト(鳥兜)、ノコンギク(野紺菊)など。(11月には花が散っている植物が多いのと、私の趣味で紫色の花ばかりなのはご勘弁ください)

竹野周辺ではツリガネニンジンが見つかることが最も多いです。

逆にトリカブトはほとんど見かけたことがありません。(トリカブトが好むような湿った日陰や沢筋に私自身があまり近寄らないからかもしれませんが・・・)

そして最後に日本海側の秋といったら

荒波です。

夏場はスノーケルで人気だった海も、秋になると大荒れです。

このとき同行していた自然保護官が言うには「こんなの序の口」なのだそうです。

厳冬期の日本海の荒波はもっとすごいとのこと。

どのようなものなのか少し期待してしまいます。

ということで、山陰海岸国立公園の秋をご紹介してみました。

最近は本当に寒くなってきましたので、山陰海岸国立公園にいらっしゃるときは防寒対策をしっかりしてお越しください。

2012年10月16日50周年記念プレイベント!!【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは

竹野地区の酒井です。

最近めっきり冷え込み、朝晩は息が白くなるほど冷え込む日も増えてきました。

朝、出勤しようと車に乗ると、フロントガラスにびっしりと露がついています。

季節の流れが速すぎて体が追いつかなくなりそうです。

さて、そんな朝の冷え込みが厳しかった10月13日。

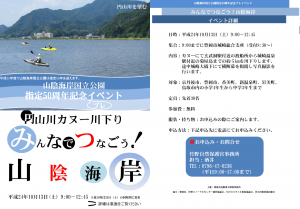

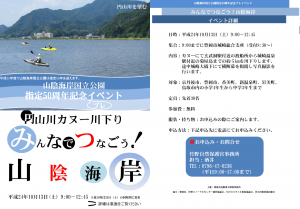

この日に、日記でも何度か宣伝していました山陰海岸国立公園指定50周年記念プレイベント「みんなでつなごう!山陰海岸」を行いました。

天気は気持ちの良い晴れ、微風北風という素晴らしい条件で行う事ができました。

朝の9:00に集合し開会式を行い、その後パドルの使い方の練習です。

子供たちは初めて扱うカヌーのパドルと悪戦苦闘していたようで

パドルの入水角度がきつすぎたり、パドルの回転方法を逆向きにしたりしてインストラクターから指導を受ける場面もちらほら。

(もっとも、出艇して実際に漕いでみればあっという間にカヌーとパドルの扱いにも慣れて、皆すいすいカヌーを漕いでいましたが。)

結和橋という橋のたもとからカヌーに乗り込み、1.5kmほどカヌーの練習をしながら進みます。

そして途中城崎大橋の辺りで横断幕を掲げます。

上の写真の通り、山陰海岸国立公園は来年の7月15日で国立公園の指定を受けて50周年を迎えます。

今回のイベントも、その広報と、子供たちに山陰海岸国立公園の魅力とカヌーのおもしろさを伝えることを目的として行ったものです。

なので、今回の日記を読まれた方々は是非周囲の方々に、

「山陰海岸国立公園が来年で50周年になるようだよ」とお伝えください。

ジオカヌーをされたことがある方は更にカヌーに乗った感想も、

山陰海岸国立公園を訪れたことがある方はそのときの感想を追加してお伝えください。

下の写真ではラムサール条約の登録を祝う横断幕を掲げています。

今年の7月3日に今回の川下りの会場である円山川下流域がラムサール条約の登録湿地になりました。

(詳しくは以前の日記http://c-kinki.env.go.jp/blog/2012/07/index.htmlをご覧ください。)

その後のんびりと川を下ってゴール地点に向かいます。

かえってきた子供たちは比較的年少の子供たちはややグロッキー、

年長の子供たちはまだまだ元気という様子でした。

(カヌーから上がってすぐに走り回って鬼ごっこを始める子供さえいました。常にアクセル全開でいられる子供の体力って本当に不思議です。)

最後に閉会式を行って終了です。

幸いにも天気に恵まれ、怪我、事故、転覆者なく、イベントを終えることができました。

皆さんも、是非山陰海岸国立公園を訪れて、カヌーをしてみてください。

それと一緒に、来年で国立公園指定50周年と言うことも覚えて頂ければと思います。

竹野地区の酒井です。

最近めっきり冷え込み、朝晩は息が白くなるほど冷え込む日も増えてきました。

朝、出勤しようと車に乗ると、フロントガラスにびっしりと露がついています。

季節の流れが速すぎて体が追いつかなくなりそうです。

さて、そんな朝の冷え込みが厳しかった10月13日。

この日に、日記でも何度か宣伝していました山陰海岸国立公園指定50周年記念プレイベント「みんなでつなごう!山陰海岸」を行いました。

天気は気持ちの良い晴れ、微風北風という素晴らしい条件で行う事ができました。

朝の9:00に集合し開会式を行い、その後パドルの使い方の練習です。

子供たちは初めて扱うカヌーのパドルと悪戦苦闘していたようで

パドルの入水角度がきつすぎたり、パドルの回転方法を逆向きにしたりしてインストラクターから指導を受ける場面もちらほら。

(もっとも、出艇して実際に漕いでみればあっという間にカヌーとパドルの扱いにも慣れて、皆すいすいカヌーを漕いでいましたが。)

結和橋という橋のたもとからカヌーに乗り込み、1.5kmほどカヌーの練習をしながら進みます。

そして途中城崎大橋の辺りで横断幕を掲げます。

上の写真の通り、山陰海岸国立公園は来年の7月15日で国立公園の指定を受けて50周年を迎えます。

今回のイベントも、その広報と、子供たちに山陰海岸国立公園の魅力とカヌーのおもしろさを伝えることを目的として行ったものです。

なので、今回の日記を読まれた方々は是非周囲の方々に、

「山陰海岸国立公園が来年で50周年になるようだよ」とお伝えください。

ジオカヌーをされたことがある方は更にカヌーに乗った感想も、

山陰海岸国立公園を訪れたことがある方はそのときの感想を追加してお伝えください。

下の写真ではラムサール条約の登録を祝う横断幕を掲げています。

今年の7月3日に今回の川下りの会場である円山川下流域がラムサール条約の登録湿地になりました。

(詳しくは以前の日記http://c-kinki.env.go.jp/blog/2012/07/index.htmlをご覧ください。)

その後のんびりと川を下ってゴール地点に向かいます。

かえってきた子供たちは比較的年少の子供たちはややグロッキー、

年長の子供たちはまだまだ元気という様子でした。

(カヌーから上がってすぐに走り回って鬼ごっこを始める子供さえいました。常にアクセル全開でいられる子供の体力って本当に不思議です。)

最後に閉会式を行って終了です。

幸いにも天気に恵まれ、怪我、事故、転覆者なく、イベントを終えることができました。

皆さんも、是非山陰海岸国立公園を訪れて、カヌーをしてみてください。

それと一緒に、来年で国立公園指定50周年と言うことも覚えて頂ければと思います。

2012年10月04日パークボランティア研修会【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。

竹野の酒井です。

季節は秋分を過ぎ、これから春分を過ぎるまで長く寒い夜が続きます。

気がつけば今年が終わるまで後三ヶ月弱。

時間が過ぎるのは早いですね・・・・

さて前置きはこの辺にしまして、

9月29日、30日に今年度二回目のパークボランティア研修会を開催しました。

台風17号が接近する中、行われた研修会でしたが、幸いにも研修会初日は海も凪ぎ、無事研修を行う事ができました。(30日は台風の影響で中止になりましたが・・・)

今回研修会の様子を少しご紹介したいと思います。

今回の研修会は自然体験活動中の「安全」について学び直すというテーマで行われました。

研修内容としては

救急救命研修で心肺蘇生とAEDの扱いを学んだ後、

海に入り、海でのレスキュー法について研修を行いました。

スノーケル教室を行っているときに誰かがおぼれても助けられるように、しっかり技術を身につけます。

最後にスノーケル教室の指導法についての研修を行いました。

この写真ではスノーケル教室の指導手順を確認しています。

指導のクオリティが上がるように意見交換も交えながらの研修でした。

こうして行った研修が来年のスノーケルシーズンに活かされます。

とはいえ救急救命法と海でのレスキュー法については技術が活かされない、事故が起こらず身につけた技術を活かす場がないというのが理想ですけれども。

さて、話は変わりますが、前回の日記にて告知しました山陰海岸国立公園指定50周年プレイベント。

円山川カヌー川下り「みんなでつなごう!山陰海岸」

についてですが、まだまだ予約に空きがあります。

気温も下がり、カヌーを行うにはつらい時期がじきにやってきます。

今年のカヌー納めの意味も込めて是非参加してみてはいかがでしょうか。

申込、問合せは竹野自然保護官事務所(0796-47-0236)までどうぞ。

それではまた次回に。

竹野の酒井です。

季節は秋分を過ぎ、これから春分を過ぎるまで長く寒い夜が続きます。

気がつけば今年が終わるまで後三ヶ月弱。

時間が過ぎるのは早いですね・・・・

さて前置きはこの辺にしまして、

9月29日、30日に今年度二回目のパークボランティア研修会を開催しました。

台風17号が接近する中、行われた研修会でしたが、幸いにも研修会初日は海も凪ぎ、無事研修を行う事ができました。(30日は台風の影響で中止になりましたが・・・)

今回研修会の様子を少しご紹介したいと思います。

今回の研修会は自然体験活動中の「安全」について学び直すというテーマで行われました。

研修内容としては

救急救命研修で心肺蘇生とAEDの扱いを学んだ後、

海に入り、海でのレスキュー法について研修を行いました。

スノーケル教室を行っているときに誰かがおぼれても助けられるように、しっかり技術を身につけます。

最後にスノーケル教室の指導法についての研修を行いました。

この写真ではスノーケル教室の指導手順を確認しています。

指導のクオリティが上がるように意見交換も交えながらの研修でした。

こうして行った研修が来年のスノーケルシーズンに活かされます。

とはいえ救急救命法と海でのレスキュー法については技術が活かされない、事故が起こらず身につけた技術を活かす場がないというのが理想ですけれども。

さて、話は変わりますが、前回の日記にて告知しました山陰海岸国立公園指定50周年プレイベント。

円山川カヌー川下り「みんなでつなごう!山陰海岸」

についてですが、まだまだ予約に空きがあります。

気温も下がり、カヌーを行うにはつらい時期がじきにやってきます。

今年のカヌー納めの意味も込めて是非参加してみてはいかがでしょうか。

申込、問合せは竹野自然保護官事務所(0796-47-0236)までどうぞ。

それではまた次回に。

2012年09月19日不思議な生き物【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは。

竹野地区の酒井です。

最近スーパーには脂がのったサンマが並び、9月頭からは山陰名物の紅ズワイガニの水揚げも始まりまっています。

それ以外にも秋の魚や秋の食材がスーパーや農水産物直売所などで出回るようになり、竹野自然保護官事務所の周辺の水田では稲の刈り取りも始まっています。

秋ですね。お腹が減る秋ですね・・・。

さて、そんな空腹になりそうな話はこの辺にしまして、今回の日記では今夏見た印象深い生き物を二つご紹介したいと思います。

.JPG)

イカの幼体です。

大きさはUSBフラッシュメモリほどでまだまだ小さいです。

無理矢理捕まえたため威嚇をしています。

足のそろえ方はコガネグモの仲間が網の上で行う待機姿勢によく似ています。

クモという生き物には足が8本付いていますが、コガネグモの仲間には8本足の各対をそろえて足でX字を作る種がいます。その種と足のそろえ方がそっくりです。

お近くのコガネグモの巣をご覧にいただければ分かると思いますので、是非比べてみてください。

この写真では胴体は透明な色をしていますが、近寄ると真っ黒に体色が変化をします。

次にご紹介するのはこちら。

ヤマトメリベです。

とても大きく、そしてスイカ臭がします。

滅多に見られない珍しいウミウシです。

ウミウシというと手の親指の爪のサイズくらいから、大きくても親指ぐらいというイメージがあったのですが、このような大きなウミウシもいるのですね。

機会があれば是非に皆さんにも見て頂きたい生き物です。

そして最後に10月13日に行うイベントの告知をしたいと思います。

山陰海岸国立公園は来年度で国立公園指定50周年を迎えます。

来年度に行う50周年記念イベントに先駆けて、円山川カヌー川下り「みんなでつなごう!山陰海岸」を実施いたします。

山陰海岸国立公園内でもあり、ラムサール条約にも登録された円山川下流域をカヌーでのんびり下っていこうというイベントです。

参加対象は鳥取市、新温泉町、岩美町、香美町、豊岡市、京丹後市に住む小学校4年生から中学3年生です。

参加費は無料となっておりますので、是非参加してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ、参加申込は竹野自然保護官事務所(0796-47-0236)までどうぞ。

それではまた次回。

竹野地区の酒井です。

最近スーパーには脂がのったサンマが並び、9月頭からは山陰名物の紅ズワイガニの水揚げも始まりまっています。

それ以外にも秋の魚や秋の食材がスーパーや農水産物直売所などで出回るようになり、竹野自然保護官事務所の周辺の水田では稲の刈り取りも始まっています。

秋ですね。お腹が減る秋ですね・・・。

さて、そんな空腹になりそうな話はこの辺にしまして、今回の日記では今夏見た印象深い生き物を二つご紹介したいと思います。

イカの幼体です。

大きさはUSBフラッシュメモリほどでまだまだ小さいです。

無理矢理捕まえたため威嚇をしています。

足のそろえ方はコガネグモの仲間が網の上で行う待機姿勢によく似ています。

クモという生き物には足が8本付いていますが、コガネグモの仲間には8本足の各対をそろえて足でX字を作る種がいます。その種と足のそろえ方がそっくりです。

お近くのコガネグモの巣をご覧にいただければ分かると思いますので、是非比べてみてください。

この写真では胴体は透明な色をしていますが、近寄ると真っ黒に体色が変化をします。

次にご紹介するのはこちら。

ヤマトメリベです。

とても大きく、そしてスイカ臭がします。

滅多に見られない珍しいウミウシです。

ウミウシというと手の親指の爪のサイズくらいから、大きくても親指ぐらいというイメージがあったのですが、このような大きなウミウシもいるのですね。

機会があれば是非に皆さんにも見て頂きたい生き物です。

そして最後に10月13日に行うイベントの告知をしたいと思います。

山陰海岸国立公園は来年度で国立公園指定50周年を迎えます。

来年度に行う50周年記念イベントに先駆けて、円山川カヌー川下り「みんなでつなごう!山陰海岸」を実施いたします。

山陰海岸国立公園内でもあり、ラムサール条約にも登録された円山川下流域をカヌーでのんびり下っていこうというイベントです。

参加対象は鳥取市、新温泉町、岩美町、香美町、豊岡市、京丹後市に住む小学校4年生から中学3年生です。

参加費は無料となっておりますので、是非参加してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ、参加申込は竹野自然保護官事務所(0796-47-0236)までどうぞ。

それではまた次回。

2012年09月13日今夏最後の観察会!!【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

今夏最後の観察会!!

皆さんこんにちは、竹野地区の酒井です。

季節は白露を過ぎツリガネニンジンやリンドウが咲いています。

昼間のうだるような暑さもなくなり、夏バテをした体が徐々に元気になっていくのを感じます。

暑さが苦手な人間にとっては救いの季節ですね。

さて、9月8日に竹野自然保護官事務所、今夏最後のイベント「今子浦磯の観察会」が開催されました。

天候、水温、生き物、すべて良好な条件行うことができたいい観察会でした。

開会式を行った後生き物の採集場所に移動し、参加者には自由に生き物を採集してもらうことになっているのですが・・・

採集を始めると、とたんに目つきが変わる子供たち。

真剣です・・・。

ものすごく真剣に魚を追いかけています。

他にも採集した貝を選別したり、親子で相談しながら生き物を採集したり方向性はそれぞれ違いますが頑張って生き物を採集していました。

磯観察会を行っていると生き物の採集方法にそれぞれ個性が出ておもしろいなと毎回思います。

ひたすらに貝を採集する子や、石をひっくり返すことに情熱を注いでいる子もいます。魚しか見えていない子もいれば、採集以上に水遊びが楽しくなってしまっている子など様々です。

採集バケツを見てみるとそんな子供たちの個性の一端が見えてなかなか楽しいものです。

採集が終わると今度は解説です。

今回の講師は兵庫県生物学会但馬支部長の福原陽一郎さんです。

ウニにヒトデにサザエにヒザラガイ、カワハギ、キヌバリ、イソガニ、サラサエビ。

変わったところではミヤコウミウシなどなど。

様々な種の生き物を手で触れてわかりやすく解説されていました。

そうして生き物を観察していると、あっという間に観察会は終わりの時間に。

採集した生き物は海に帰し、閉会式です。

これにて竹野自然保護官事務所、今年の夏シーズンのイベントは終了です。

しかし、9月になっても竹野の海はまだまだ温かいので潜れます、泳げます。頑張れば10月まで海に入れます。よろしければ是非秋の竹野の海にいらしてください。

それではまた次回。

皆さんこんにちは、竹野地区の酒井です。

季節は白露を過ぎツリガネニンジンやリンドウが咲いています。

昼間のうだるような暑さもなくなり、夏バテをした体が徐々に元気になっていくのを感じます。

暑さが苦手な人間にとっては救いの季節ですね。

さて、9月8日に竹野自然保護官事務所、今夏最後のイベント「今子浦磯の観察会」が開催されました。

天候、水温、生き物、すべて良好な条件行うことができたいい観察会でした。

開会式を行った後生き物の採集場所に移動し、参加者には自由に生き物を採集してもらうことになっているのですが・・・

採集を始めると、とたんに目つきが変わる子供たち。

真剣です・・・。

ものすごく真剣に魚を追いかけています。

他にも採集した貝を選別したり、親子で相談しながら生き物を採集したり方向性はそれぞれ違いますが頑張って生き物を採集していました。

磯観察会を行っていると生き物の採集方法にそれぞれ個性が出ておもしろいなと毎回思います。

ひたすらに貝を採集する子や、石をひっくり返すことに情熱を注いでいる子もいます。魚しか見えていない子もいれば、採集以上に水遊びが楽しくなってしまっている子など様々です。

採集バケツを見てみるとそんな子供たちの個性の一端が見えてなかなか楽しいものです。

採集が終わると今度は解説です。

今回の講師は兵庫県生物学会但馬支部長の福原陽一郎さんです。

ウニにヒトデにサザエにヒザラガイ、カワハギ、キヌバリ、イソガニ、サラサエビ。

変わったところではミヤコウミウシなどなど。

様々な種の生き物を手で触れてわかりやすく解説されていました。

そうして生き物を観察していると、あっという間に観察会は終わりの時間に。

採集した生き物は海に帰し、閉会式です。

これにて竹野自然保護官事務所、今年の夏シーズンのイベントは終了です。

しかし、9月になっても竹野の海はまだまだ温かいので潜れます、泳げます。頑張れば10月まで海に入れます。よろしければ是非秋の竹野の海にいらしてください。

それではまた次回。

竹野の酒井です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、二十四節季で言うならば季節はもうすぐ大寒です。

一年で最も寒い時期ということですが、竹野では雪が降ったりやんだりを繰り返しています。

もちろん辺りに花はなく、昆虫もなく、鳥もほとんど見られませんが、その代わりに夏では見逃してしまう生き物の足跡や痕跡が雪によって浮かび上がってきます。

竹野自然保護官事務所では、そのような冬特有の自然の楽しさを体験するイベントを1月26日(土)に開催します。

題して、

「猫崎半島ハイキング~自家製かんじきであるいてみよう!~」

今回は自家製かんじきハイキングということで、地域の方の指導のもと自分でかんじきを作り、その後、猫崎半島を自分で作ったかんじきを履いて歩きながら、動物の足跡や痕跡などを観察するイベントです。

休みの日はこたつでミカンというのも良いですが、冬だからこそ見られる物を見に外に出てみませんか?

詳しくは下記画像、もしくは

下記の電話番号までお問い合わせください。

竹野自然保護官事務所

Tel. 0796-47-0236

Fax. 0796-47-0249

担当 酒井

それでは、皆様のご参加をお待ちしております。