山陰海岸国立公園 竹野

326件の記事があります。

2013年09月26日リアルスイミー【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

みなさんこんにちは。

竹野の酒井です。

前回の日記で竹野も涼しくなってきたと書きましたが、あの日記が嘘のように、9月も終わりになろうというのに太陽がじりじりと肌を焼く天気が続いております。

さて、先日、知り合いの小学生と話しており、今でも小学校の国語の教科書には私が小学生の頃から使われていたレオ・レオニ作の絵本「スイミー」が使われているということを知りました。

すごく懐かしい気分になったのと同時に、とある山陰の海の生き物を思い出しましたので、今回はその生き物をご紹介したいと思います。

それがこちら。

.JPG)

ゴンズイ(権瑞)です。

小魚は外敵に襲われた際に食べられる確率を避けるために群れを作りますが、ゴンズイは特にその密度が高く、「ゴンズイ玉」と呼ばれる群れをつくります。

私が初めてゴンズイ玉を発見した時は、「魚の群れを見つけた」という感覚が全く無く、「得体の知れない大きな物を発見した」という感覚でした。

スノーケル中に見られるまとまって動くゴンズイ玉は、まるで一個体の軟体動物のようです。

ちなみに他の魚の群れと比べると・・・

(上:カタクチイワシ 下:スズメダイ)

どちらもかなりの個体数ですが、ゴンズイに比べると群れの密度が小さいことが分かります。

スノーケルで見られるゴンズイ玉の動きは、本当に面白く、そして奇妙です。

ちなみにゴンズイは、スノーケルをする人と釣りをする人とで持つ印象が全く違う魚です。

スノーケルをする人には面白い魚という印象をもたれていますが、釣り人からは蛇蝎のごとく嫌われています。

というのも、ゴンズイは胸ひれと背びれにトゲがあり、大の大人でもちょっと刺されただけで激痛が走って動けなくなるほどの強力な毒を持っています。さらにゴンズイは前述したように群れで移動するため、一匹ゴンズイが釣れると次から次へと毒持ちの危ないゴンズイばかり釣れてしまい、まともに釣りができないという事態が起こるからです。

(ちなみに刺されてしまったときの応急処置は、ゴンズイの毒はオコゼ等と同じく熱に弱いため、熱湯療法が可能です。)

このことから、釣り人に嫌われる代表魚としてあげられることも少なくありません。

ちなみにナマズの仲間なので実は結構美味しいのですが、毒のせいかあまり食べられる事もありません。

ちょっと残念ですね。

是非皆さんも、海に入ってゴンズイの奇妙な群れを探してみてくださいね。だけど、くれぐれも近づきすぎて刺されないように注意して・・・。

竹野の酒井です。

前回の日記で竹野も涼しくなってきたと書きましたが、あの日記が嘘のように、9月も終わりになろうというのに太陽がじりじりと肌を焼く天気が続いております。

さて、先日、知り合いの小学生と話しており、今でも小学校の国語の教科書には私が小学生の頃から使われていたレオ・レオニ作の絵本「スイミー」が使われているということを知りました。

すごく懐かしい気分になったのと同時に、とある山陰の海の生き物を思い出しましたので、今回はその生き物をご紹介したいと思います。

それがこちら。

ゴンズイ(権瑞)です。

小魚は外敵に襲われた際に食べられる確率を避けるために群れを作りますが、ゴンズイは特にその密度が高く、「ゴンズイ玉」と呼ばれる群れをつくります。

私が初めてゴンズイ玉を発見した時は、「魚の群れを見つけた」という感覚が全く無く、「得体の知れない大きな物を発見した」という感覚でした。

スノーケル中に見られるまとまって動くゴンズイ玉は、まるで一個体の軟体動物のようです。

ちなみに他の魚の群れと比べると・・・

(上:カタクチイワシ 下:スズメダイ)

どちらもかなりの個体数ですが、ゴンズイに比べると群れの密度が小さいことが分かります。

スノーケルで見られるゴンズイ玉の動きは、本当に面白く、そして奇妙です。

ちなみにゴンズイは、スノーケルをする人と釣りをする人とで持つ印象が全く違う魚です。

スノーケルをする人には面白い魚という印象をもたれていますが、釣り人からは蛇蝎のごとく嫌われています。

というのも、ゴンズイは胸ひれと背びれにトゲがあり、大の大人でもちょっと刺されただけで激痛が走って動けなくなるほどの強力な毒を持っています。さらにゴンズイは前述したように群れで移動するため、一匹ゴンズイが釣れると次から次へと毒持ちの危ないゴンズイばかり釣れてしまい、まともに釣りができないという事態が起こるからです。

(ちなみに刺されてしまったときの応急処置は、ゴンズイの毒はオコゼ等と同じく熱に弱いため、熱湯療法が可能です。)

このことから、釣り人に嫌われる代表魚としてあげられることも少なくありません。

ちなみにナマズの仲間なので実は結構美味しいのですが、毒のせいかあまり食べられる事もありません。

ちょっと残念ですね。

是非皆さんも、海に入ってゴンズイの奇妙な群れを探してみてくださいね。だけど、くれぐれも近づきすぎて刺されないように注意して・・・。

2013年09月11日死滅回遊魚という悲しい【動物】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。

竹野の酒井です。

暑い暑いと言っていたことが嘘のように、最近は涼しくなりました。

いつの間にかベニズワイガニ漁も解禁されましたし、着々と辺りが秋になってきています。

竹野の海はといいますと浜の方は海水浴のお客さんの入りも落ち着き、夏前の静けさを取り戻しています。

さて、海中では8月の中頃からこのような魚が見られています。

ソラスズメダイ(空雀鯛)

オヤビッチャ(親美姫)

ハタタテダイ(旗立鯛)

一番上の写真はソラスズメダイ(空雀鯛)

スズメダイ科の魚で非常に綺麗な青色をしています。

個人的には竹野で見られる魚の中では最も色彩が美しい魚だと思っています。

真ん中の写真はオヤビッチャ(親美姫)

体の模様はイシダイに似ていますが、イシダイとは違い、背が黄色く、腹が白銀色をしておりその白銀から黄色にかけてのグラデーションが美しい魚です。

オヤビッチャもソラスズメダイと同じスズメダイ科の魚です。

一番下の写真はハタタテダイ(旗立鯛)

ハタタテダイはこの中では唯一のチョウチョウウオの仲間です。白い背鰭が旗を立てているように見られます。

個人的な感想ですが、ひょうきんな体の形をしていて面白いなと思う魚です。

白く長い背鰭も面白いですが、背鰭のつけ根から縦縞の模様に沿って体の後ろ半分を切り落とし、申し訳程度に尾鰭を付けてみました、といった様子のいびつな三角形の体をオヤビッチャはしており、どうしてそんな形になったのかと聞きたくなる体の形をしています。

3種の魚をご紹介しましたが、これらの魚にはある共通点があります。

一つ目の共通点は、今回紹介した魚はすべて熱帯魚です。

国内で熱帯魚を見るというと屋久島や沖縄、小笠原や八丈島等に行かなくては見られないというイメージがありますが、意外と日本海でも見ることができます。

二つ目の共通点としては、これらの魚は死滅回遊魚と呼ばれる魚たちである点です。

死滅回遊魚とは回遊することができないにもかかわらず、海流に乗って本来の生息地ではない地方まで流され、その場所では生きていけず、そのうち死んでしまう魚たちのことです。

これらの熱帯魚の場合は南方で生まれ、対馬海流にのって竹野までやってきますが、水温の低下に弱く、日本海の冬を越すことができません。日本海まで来たのは良いのですが冬になれば死んでしまいます。

行ったら行ったきりで帰ってこられずに死んでしまうという、ロシアのライカ犬を思い出すような、そんな悲しい生き物です。

さてそんな死滅回遊魚ですが、まだ竹野で見ることができます。

夏休みも終わり、秋になり、“夏シーズン”は終わってしまいましたが、まだ“スノーケルシーズン”は終わっておりません!!

この時期にしか見られない死滅回遊魚を見に、9月の連休は竹野を訪れてみてはいかがでしょうか?

竹野の酒井です。

暑い暑いと言っていたことが嘘のように、最近は涼しくなりました。

いつの間にかベニズワイガニ漁も解禁されましたし、着々と辺りが秋になってきています。

竹野の海はといいますと浜の方は海水浴のお客さんの入りも落ち着き、夏前の静けさを取り戻しています。

さて、海中では8月の中頃からこのような魚が見られています。

ソラスズメダイ(空雀鯛)

オヤビッチャ(親美姫)

ハタタテダイ(旗立鯛)

一番上の写真はソラスズメダイ(空雀鯛)

スズメダイ科の魚で非常に綺麗な青色をしています。

個人的には竹野で見られる魚の中では最も色彩が美しい魚だと思っています。

真ん中の写真はオヤビッチャ(親美姫)

体の模様はイシダイに似ていますが、イシダイとは違い、背が黄色く、腹が白銀色をしておりその白銀から黄色にかけてのグラデーションが美しい魚です。

オヤビッチャもソラスズメダイと同じスズメダイ科の魚です。

一番下の写真はハタタテダイ(旗立鯛)

ハタタテダイはこの中では唯一のチョウチョウウオの仲間です。白い背鰭が旗を立てているように見られます。

個人的な感想ですが、ひょうきんな体の形をしていて面白いなと思う魚です。

白く長い背鰭も面白いですが、背鰭のつけ根から縦縞の模様に沿って体の後ろ半分を切り落とし、申し訳程度に尾鰭を付けてみました、といった様子のいびつな三角形の体をオヤビッチャはしており、どうしてそんな形になったのかと聞きたくなる体の形をしています。

3種の魚をご紹介しましたが、これらの魚にはある共通点があります。

一つ目の共通点は、今回紹介した魚はすべて熱帯魚です。

国内で熱帯魚を見るというと屋久島や沖縄、小笠原や八丈島等に行かなくては見られないというイメージがありますが、意外と日本海でも見ることができます。

二つ目の共通点としては、これらの魚は死滅回遊魚と呼ばれる魚たちである点です。

死滅回遊魚とは回遊することができないにもかかわらず、海流に乗って本来の生息地ではない地方まで流され、その場所では生きていけず、そのうち死んでしまう魚たちのことです。

これらの熱帯魚の場合は南方で生まれ、対馬海流にのって竹野までやってきますが、水温の低下に弱く、日本海の冬を越すことができません。日本海まで来たのは良いのですが冬になれば死んでしまいます。

行ったら行ったきりで帰ってこられずに死んでしまうという、ロシアのライカ犬を思い出すような、そんな悲しい生き物です。

さてそんな死滅回遊魚ですが、まだ竹野で見ることができます。

夏休みも終わり、秋になり、“夏シーズン”は終わってしまいましたが、まだ“スノーケルシーズン”は終わっておりません!!

この時期にしか見られない死滅回遊魚を見に、9月の連休は竹野を訪れてみてはいかがでしょうか?

2013年08月27日山陰海岸国立公園指定50周年記念フェスティバルin鳥取砂丘!

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

みなさんこんにちは。

竹野の酒井です。

季節は処暑を過ぎ、朝晩はかなり涼しくなってきました。

そろそろクーラーのコンセントを抜く時期でしょうか。

暑さが苦手な私にとって、とてもありがたい季節になってきました。

さて、以前から何度か告知しておりました山陰海岸国立公園指定50周年記念フェスティバルが8月24日(土)に鳥取砂丘周辺にて行われました。

山陰海岸国立公園に関わる1府2県(京都、兵庫、鳥取)3市3町(京丹後市、豊岡市、鳥取市、岩美町、新温泉町、香美町)の関係者と、その他の山陰海岸国立公園に関わる方々が集まり、指定50周年をお祝いしました。

フェスティバルのメイン会場は鳥取砂丘こどもの国です。

フェスティバルでは様々な方のご祝辞や、国立公園や山陰海岸に関わる方々の表彰などが行われました。

今回はその様子をお伝えします。

記念式典の開始前にしゃんしゃん傘踊りという鳥取市名物の踊りの披露がありました。

踊って頂いたのはしゃんしゃん傘踊り第15代親善大使の皆さんです。

傘に鈴が付いており、傘を回したり、動かしたりするたびにしゃんしゃんと音が鳴ります。元々は因幡地方の踊りをアレンジしたものだそうです。

その後田中環境副大臣による開会挨拶が行われ、鳥取県の平井知事や来賓の皆様のご挨拶やご祝辞を頂いた後、表彰が行われました。

今回は自然公園関係功労者環境大臣表彰と山陰海岸国立公園関係功労者特別表彰、こどもパークレンジャー(JPR)表彰の三つが行われました。

環境大臣表彰は自然公園の保護とその適正な利用に関し、顕著な功績があった方を讃えるもので、功労者特別表彰は山陰海岸国立公園指定50周年を記念し、永年にわたり山陰海岸国立公園の保護とその適正な利用に関し、顕著な功績があった方を讃えるものです。

環境大臣表彰は18名と3団体、功労者特別表彰は6名と5団体の方々が表彰され、環境大臣表彰では山陰海岸国立公園で活躍される2名と1団体の方々が表彰されました。

その後こどもパークレンジャー作文の優秀賞の表彰があり、代表によるこどもパークレンジャーの宣言も行われました。

今回の宣言を発表してくれたのは鳥取県に住む小学五年生の男の子です。

周りは大人だらけで緊張していたようですが、それでもとても素晴らしい発表をしてくれました。

こどもパークレンジャーの発表が終わると、記念式典は終了です。

式典終了後は鳥取砂丘の側にあります砂丘の家レイガーデンにて、府県や市町の関係者や表彰受賞者が集まり、レセプションを行いました。

レセプションでは但馬牛やアゴカツバーガーといった山陰のご当地グルメが並びました。写真に写っている料理は山陰の地元の食材を使った料理や郷土料理ばかりです。食べてみたい方はぜひ山陰までお越しください。

レセプション終了後はこどもの国にて、さかなクンとかにクンによる講演が行われていました。講演の内容は山陰海岸の海の生物イラストクイズショーです。

写真ではリュウグウノツカイを描いていますが、他にもダンゴウオやブリなど様々な魚を描いてクイズを行っていました。

正解者には描いた絵をプレゼントしており、子どもたちにとっては嬉しい夏の思い出ができたのではないかなと思います。

指定50周年記念イベントは9月まで続きますが、ひとまずは昨年のプレ行事から始まる山陰海岸国立公園指定50周年記念イベントの山場はこれにて終了です。

山陰海岸国立公園は指定から50年経った今でも綺麗な景色やたくさんの生き物を見せてくれます。更に年月が過ぎ、指定から100年が経ったときも同じように綺麗な景色やたくさんの生き物を皆さんにご覧頂ければと思います。

竹野の酒井です。

季節は処暑を過ぎ、朝晩はかなり涼しくなってきました。

そろそろクーラーのコンセントを抜く時期でしょうか。

暑さが苦手な私にとって、とてもありがたい季節になってきました。

さて、以前から何度か告知しておりました山陰海岸国立公園指定50周年記念フェスティバルが8月24日(土)に鳥取砂丘周辺にて行われました。

山陰海岸国立公園に関わる1府2県(京都、兵庫、鳥取)3市3町(京丹後市、豊岡市、鳥取市、岩美町、新温泉町、香美町)の関係者と、その他の山陰海岸国立公園に関わる方々が集まり、指定50周年をお祝いしました。

フェスティバルのメイン会場は鳥取砂丘こどもの国です。

フェスティバルでは様々な方のご祝辞や、国立公園や山陰海岸に関わる方々の表彰などが行われました。

今回はその様子をお伝えします。

記念式典の開始前にしゃんしゃん傘踊りという鳥取市名物の踊りの披露がありました。

踊って頂いたのはしゃんしゃん傘踊り第15代親善大使の皆さんです。

傘に鈴が付いており、傘を回したり、動かしたりするたびにしゃんしゃんと音が鳴ります。元々は因幡地方の踊りをアレンジしたものだそうです。

その後田中環境副大臣による開会挨拶が行われ、鳥取県の平井知事や来賓の皆様のご挨拶やご祝辞を頂いた後、表彰が行われました。

今回は自然公園関係功労者環境大臣表彰と山陰海岸国立公園関係功労者特別表彰、こどもパークレンジャー(JPR)表彰の三つが行われました。

環境大臣表彰は自然公園の保護とその適正な利用に関し、顕著な功績があった方を讃えるもので、功労者特別表彰は山陰海岸国立公園指定50周年を記念し、永年にわたり山陰海岸国立公園の保護とその適正な利用に関し、顕著な功績があった方を讃えるものです。

環境大臣表彰は18名と3団体、功労者特別表彰は6名と5団体の方々が表彰され、環境大臣表彰では山陰海岸国立公園で活躍される2名と1団体の方々が表彰されました。

その後こどもパークレンジャー作文の優秀賞の表彰があり、代表によるこどもパークレンジャーの宣言も行われました。

今回の宣言を発表してくれたのは鳥取県に住む小学五年生の男の子です。

周りは大人だらけで緊張していたようですが、それでもとても素晴らしい発表をしてくれました。

こどもパークレンジャーの発表が終わると、記念式典は終了です。

式典終了後は鳥取砂丘の側にあります砂丘の家レイガーデンにて、府県や市町の関係者や表彰受賞者が集まり、レセプションを行いました。

レセプションでは但馬牛やアゴカツバーガーといった山陰のご当地グルメが並びました。写真に写っている料理は山陰の地元の食材を使った料理や郷土料理ばかりです。食べてみたい方はぜひ山陰までお越しください。

レセプション終了後はこどもの国にて、さかなクンとかにクンによる講演が行われていました。講演の内容は山陰海岸の海の生物イラストクイズショーです。

写真ではリュウグウノツカイを描いていますが、他にもダンゴウオやブリなど様々な魚を描いてクイズを行っていました。

正解者には描いた絵をプレゼントしており、子どもたちにとっては嬉しい夏の思い出ができたのではないかなと思います。

指定50周年記念イベントは9月まで続きますが、ひとまずは昨年のプレ行事から始まる山陰海岸国立公園指定50周年記念イベントの山場はこれにて終了です。

山陰海岸国立公園は指定から50年経った今でも綺麗な景色やたくさんの生き物を見せてくれます。更に年月が過ぎ、指定から100年が経ったときも同じように綺麗な景色やたくさんの生き物を皆さんにご覧頂ければと思います。

2013年08月12日たけのサマーキャンプ2013(パート2)

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

サマーキャンプ2

皆さんこんにちは竹野の酒井です。

前回に引き続き、今日はたけのサマーキャンプのレポート後半をお伝えします。

前回の続き、2日目午後から見ていきましょう。

2日目午後からは大浦湾にて磯の生き物観察を行いました。

山陰地域の小学校では自然学校のプログラムとして磯の生き物観察を行う学校が多く、中には磯観察への参加が3度目の子もいましたが、皆楽しんでいたようです。

大ぶりのタコも捕獲され、様々な生き物の感触や行動を観察しました。

休憩時間にはキャンプ場そばの水路にて子どもたちが水路の生き物の観察を行っていました。(ちなみになぜか発見した2匹のイモリに名前を付けることになり、それぞれに町蔵と退助と名付けました。)

夕食のBBQを食べた後は、キャンプファイヤースタッフの鈴木さんが持参された大縄を使って、大縄とびや綱引き等をして遊んでいました。

さて、日が沈んだ後は、いよいよキャンプの定番、キャンプファイヤーです。

火の神、火の女神によって点火され、キャンプファイヤーを囲って歌や踊りなど様々なゲームを行いました。低学年から高学年まで一丸となって楽しんでいたようです。

実施中の様子やアンケート等を見ると、今回のキャンプの中で1番子どもたちが楽しんだプログラムだったようです。

最後には子どもたち全員が聖なる火を貰い受け、トーチ棒を持って退場しました。

翌日のキャンプ最終日は、小浦湾のゴミ拾いを行いました。

竹野周辺の海水浴場や海岸では、夏シーズンが始まる前に海岸清掃を行うため、今の時期はゴミは少ないのですが、それでも漂着ゴミはちらほら見られました。中には中国や韓国から流れ着いたペットボトル等も見られました。

その後、キャンプ場に戻って閉会式を行いました。

解散前には友達やスタッフと記念写真を撮る姿が多く見られました。

2泊3日のキャンプはこれにて終了です。

終了後のアンケートを見ると、またやりたい、次もあれば行きたい等の意見が多く、子どもたちは十分にキャンプと山陰海岸の自然を楽しんでくれたようです。

暦の上では立秋を過ぎてしまいましたが、まだ竹野の、そして山陰の夏シーズンは終わってはいません。

皆さんも是非、今年で指定50周年を迎えた山陰海岸国立公園へお越しください。

皆さんこんにちは竹野の酒井です。

前回に引き続き、今日はたけのサマーキャンプのレポート後半をお伝えします。

前回の続き、2日目午後から見ていきましょう。

2日目午後からは大浦湾にて磯の生き物観察を行いました。

山陰地域の小学校では自然学校のプログラムとして磯の生き物観察を行う学校が多く、中には磯観察への参加が3度目の子もいましたが、皆楽しんでいたようです。

大ぶりのタコも捕獲され、様々な生き物の感触や行動を観察しました。

休憩時間にはキャンプ場そばの水路にて子どもたちが水路の生き物の観察を行っていました。(ちなみになぜか発見した2匹のイモリに名前を付けることになり、それぞれに町蔵と退助と名付けました。)

夕食のBBQを食べた後は、キャンプファイヤースタッフの鈴木さんが持参された大縄を使って、大縄とびや綱引き等をして遊んでいました。

さて、日が沈んだ後は、いよいよキャンプの定番、キャンプファイヤーです。

火の神、火の女神によって点火され、キャンプファイヤーを囲って歌や踊りなど様々なゲームを行いました。低学年から高学年まで一丸となって楽しんでいたようです。

実施中の様子やアンケート等を見ると、今回のキャンプの中で1番子どもたちが楽しんだプログラムだったようです。

最後には子どもたち全員が聖なる火を貰い受け、トーチ棒を持って退場しました。

翌日のキャンプ最終日は、小浦湾のゴミ拾いを行いました。

竹野周辺の海水浴場や海岸では、夏シーズンが始まる前に海岸清掃を行うため、今の時期はゴミは少ないのですが、それでも漂着ゴミはちらほら見られました。中には中国や韓国から流れ着いたペットボトル等も見られました。

その後、キャンプ場に戻って閉会式を行いました。

解散前には友達やスタッフと記念写真を撮る姿が多く見られました。

2泊3日のキャンプはこれにて終了です。

終了後のアンケートを見ると、またやりたい、次もあれば行きたい等の意見が多く、子どもたちは十分にキャンプと山陰海岸の自然を楽しんでくれたようです。

暦の上では立秋を過ぎてしまいましたが、まだ竹野の、そして山陰の夏シーズンは終わってはいません。

皆さんも是非、今年で指定50周年を迎えた山陰海岸国立公園へお越しください。

2013年08月12日たけのサマーキャンプ2013(パート1)

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは、竹野の酒井です。

最近の竹野は天気が安定しません。

太陽の光がさんさんと降り注ぎ肌をじりじりと焼く空と、雷が鳴りバケツをひっくり返したような豪雨が交互にやってきます。

高温多湿なのは日本海側の夏の常ですが、今年は特に蒸すような気がします。

その分、海や温泉に入ったときの心地良さはたまらないものがありますが。

さて、以前の日記でも告知しました、「たけのサマーキャンプ2013」を8月2日~4日に実施し、山陰の元気な小学生28名と一緒に山陰海岸国立公園の自然を楽しんできました。

冒頭でも書いたように、安定しない天気はキャンプの直前まで続いていたのですが、開会式が始まるときには快晴になっており、キャンプ中は夜を除いては雨はまったく降りませんでした。

その代わりに、キャンプ終了後は大雨が降りましたが・・・

恐らく、キャンプに参加した子ども達の中に、強烈な晴れ男か晴れ女がいたのでは無いかと思います。

最初に開会の挨拶があり、班分けを行いました。ここで保護者の皆さんと子どもたちはお別れです。(下の写真の最上段)

その後、荷物を置いた後すぐに飯ごう炊さんに取りかかり、夕食の支度を行いました。

班ごとに火を焚き、野菜の皮をむき、カレーを作っていきます。

中々火が通らない野菜や、しっかり見ていないと安定しない火の調整に子どもたちは悪戦苦闘していました。火の調整にひたすら奮闘する子、お玉で鍋をかき回し続ける子、途中で遊び始めてしまう子などなど・・・。みんな個性を発揮して楽しんでいました。

その個性が料理にも発揮されたせいか、できあがったカレーは同じ材料を使っているのに班ごとにだいぶ違うものになりました。班の特色が現れたんですね。

それでもみんな自分たちで作ったカレーをとても美味しそうに食べていました。

カレーを食べて休みを挟んだ後、夜には竹野新港でウミホタルの観察会を行いました。

魚のアラを使ったトラップでウミホタルを捕まえます。

ウミホタル捕獲後には辺りから「光ったー!!、いたいたいたー」等の声が聞こえ、子どもたちはやや興奮していました。

翌朝にはキャンプ場周辺地域の散歩を行い虫等を観察しました。

途中でヘビを見つけたり、バッタを見つけたりと子どもたちはいろいろな生き物をみつけて来ます。

2日目午前には塩作り体験もしました。

竹野の「誕生の塩工房」の皆さんの指導の下、子どもたちは塩づくりを体験しました。

コンロで火を焚き、鹹水(濃い塩水のこと)を煮詰めていきます。中々火が付かなかったり、火力が足りず鹹水が沸かなかったりと手こずる部分もあったようですが、最終的にはすべての班が綺麗な塩をつくることができました。

塩づくりと同時進行で、食事を盛るための器を竹で作成していきます。

作る物はお味噌汁を入れるための竹筒とおかずを盛るための竹皿です。食器の大まかな形は大人が作成しました。仕上げに、バリやトゲをとり除き食器として使えるようにするやすり掛けの作業は子どもたちの仕事です。

また、できあがった器には自分の名前を入れました。持って帰りたい子はお土産にしたようです。

昼食のメニューはウインナーと焼いたハタハタとお味噌汁、そして塩おにぎりというシンプルな物ですが、地元の新鮮な食材を使用して作られた非常に美味しいお昼ご飯でした。

さて、このまま2日目午後からの事について書きたいところですが・・・

続きは次回の日記でお伝えします。

後半も乞うご期待。

最近の竹野は天気が安定しません。

太陽の光がさんさんと降り注ぎ肌をじりじりと焼く空と、雷が鳴りバケツをひっくり返したような豪雨が交互にやってきます。

高温多湿なのは日本海側の夏の常ですが、今年は特に蒸すような気がします。

その分、海や温泉に入ったときの心地良さはたまらないものがありますが。

さて、以前の日記でも告知しました、「たけのサマーキャンプ2013」を8月2日~4日に実施し、山陰の元気な小学生28名と一緒に山陰海岸国立公園の自然を楽しんできました。

冒頭でも書いたように、安定しない天気はキャンプの直前まで続いていたのですが、開会式が始まるときには快晴になっており、キャンプ中は夜を除いては雨はまったく降りませんでした。

その代わりに、キャンプ終了後は大雨が降りましたが・・・

恐らく、キャンプに参加した子ども達の中に、強烈な晴れ男か晴れ女がいたのでは無いかと思います。

最初に開会の挨拶があり、班分けを行いました。ここで保護者の皆さんと子どもたちはお別れです。(下の写真の最上段)

その後、荷物を置いた後すぐに飯ごう炊さんに取りかかり、夕食の支度を行いました。

班ごとに火を焚き、野菜の皮をむき、カレーを作っていきます。

中々火が通らない野菜や、しっかり見ていないと安定しない火の調整に子どもたちは悪戦苦闘していました。火の調整にひたすら奮闘する子、お玉で鍋をかき回し続ける子、途中で遊び始めてしまう子などなど・・・。みんな個性を発揮して楽しんでいました。

その個性が料理にも発揮されたせいか、できあがったカレーは同じ材料を使っているのに班ごとにだいぶ違うものになりました。班の特色が現れたんですね。

それでもみんな自分たちで作ったカレーをとても美味しそうに食べていました。

カレーを食べて休みを挟んだ後、夜には竹野新港でウミホタルの観察会を行いました。

魚のアラを使ったトラップでウミホタルを捕まえます。

ウミホタル捕獲後には辺りから「光ったー!!、いたいたいたー」等の声が聞こえ、子どもたちはやや興奮していました。

翌朝にはキャンプ場周辺地域の散歩を行い虫等を観察しました。

途中でヘビを見つけたり、バッタを見つけたりと子どもたちはいろいろな生き物をみつけて来ます。

2日目午前には塩作り体験もしました。

竹野の「誕生の塩工房」の皆さんの指導の下、子どもたちは塩づくりを体験しました。

コンロで火を焚き、鹹水(濃い塩水のこと)を煮詰めていきます。中々火が付かなかったり、火力が足りず鹹水が沸かなかったりと手こずる部分もあったようですが、最終的にはすべての班が綺麗な塩をつくることができました。

塩づくりと同時進行で、食事を盛るための器を竹で作成していきます。

作る物はお味噌汁を入れるための竹筒とおかずを盛るための竹皿です。食器の大まかな形は大人が作成しました。仕上げに、バリやトゲをとり除き食器として使えるようにするやすり掛けの作業は子どもたちの仕事です。

また、できあがった器には自分の名前を入れました。持って帰りたい子はお土産にしたようです。

昼食のメニューはウインナーと焼いたハタハタとお味噌汁、そして塩おにぎりというシンプルな物ですが、地元の新鮮な食材を使用して作られた非常に美味しいお昼ご飯でした。

さて、このまま2日目午後からの事について書きたいところですが・・・

続きは次回の日記でお伝えします。

後半も乞うご期待。

2013年07月29日山陰海岸のオススメの場所で観察会をしてきました【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは

竹野の酒井です。

但馬の小学校は夏休みに入り、もう8月になりました。

小学校の夏休みといえば、自由研究。

先日、知り合いの小学生に自由研究の課題でいいもの何かない?と尋ねられました。

そのときは「海岸で見られる石の分類や、近所の田んぼで見られる生き物が時間帯によってどう変わるかなんてどう?」と答えましたが、いつの時代も、小学生が自由研究のテーマで頭を悩ますのは変わらないようですね。

さて、以前の日記でも告知しました五色浜磯の観察会を7月20日(土)に実施いたしました。

当日の天気は快晴、波は穏やかで絶好の観察会日和となりました。

実施場所の五色浜はこのような場所です。

五色浜は生き物が好みそうな磯と山陰海岸国立公園特有の奇岩の両方が存在する場所です。

生き物を見るも良し、地形と岩石を見るも良し、車を少し走らせれば、立ち寄り温泉もあり、個人的には山陰海岸国立公園内でかなりオススメのポイントです。

開会式の後、生き物採集を始めました。

今回はカニが大人気で、指をハサミに挟まれて半泣きしながらもカニを放そうとしない子や、岩の隙間に入り込んだカニをどうやって捕ろうかと頭を悩ませる子もいて、それぞれ夢中で楽しんでいました。他にも、落ちていた海藻の茎で岩の隙間からカニを追い出して十匹近くカニを捕まえた子や海に潜る子、お父さんと協力して親子のコンビネーションで魚の追い込みを行う子などもおりました。中には、子どもよりも生き物採集に熱中しているお父さんも。

さて、今回採集できた生き物は、ウニにシッタカ、ギンポにサザエ、イトマキヒトデにタツノオトシゴ、ドチザメ、アメフラシ、ウミウシ、ヒラムシ、イシダイ、ハゼなどなど。

その後、講師の福原陽一郎さんに採集した生き物の解説をして頂きました。

ひっくり返したクモヒトデが元に戻る際の俊敏さに驚いたり、アメフラシの感触と紫の液体に声をあげたり、サメがどれだけ鮫肌なのかを確かめたりしました。

参加者の皆さんからは

ウミウシが想像より小さくてびっくりした。

タツノオトシゴに初めて触った。

思っていた以上にサメが鮫肌だった。

等の感想をいただきました。

是非皆さんも、夏休み期間中に山陰海岸を訪れて、生き物や綺麗な風景を楽しんで下さい。

また、今年は山陰海岸国立公園指定50周年という事もあり、各市町で様々な記念イベントが行われていますので、そちらも是非ご参加ください。

それでは今回はここまで。

竹野の酒井です。

但馬の小学校は夏休みに入り、もう8月になりました。

小学校の夏休みといえば、自由研究。

先日、知り合いの小学生に自由研究の課題でいいもの何かない?と尋ねられました。

そのときは「海岸で見られる石の分類や、近所の田んぼで見られる生き物が時間帯によってどう変わるかなんてどう?」と答えましたが、いつの時代も、小学生が自由研究のテーマで頭を悩ますのは変わらないようですね。

さて、以前の日記でも告知しました五色浜磯の観察会を7月20日(土)に実施いたしました。

当日の天気は快晴、波は穏やかで絶好の観察会日和となりました。

実施場所の五色浜はこのような場所です。

五色浜は生き物が好みそうな磯と山陰海岸国立公園特有の奇岩の両方が存在する場所です。

生き物を見るも良し、地形と岩石を見るも良し、車を少し走らせれば、立ち寄り温泉もあり、個人的には山陰海岸国立公園内でかなりオススメのポイントです。

開会式の後、生き物採集を始めました。

今回はカニが大人気で、指をハサミに挟まれて半泣きしながらもカニを放そうとしない子や、岩の隙間に入り込んだカニをどうやって捕ろうかと頭を悩ませる子もいて、それぞれ夢中で楽しんでいました。他にも、落ちていた海藻の茎で岩の隙間からカニを追い出して十匹近くカニを捕まえた子や海に潜る子、お父さんと協力して親子のコンビネーションで魚の追い込みを行う子などもおりました。中には、子どもよりも生き物採集に熱中しているお父さんも。

さて、今回採集できた生き物は、ウニにシッタカ、ギンポにサザエ、イトマキヒトデにタツノオトシゴ、ドチザメ、アメフラシ、ウミウシ、ヒラムシ、イシダイ、ハゼなどなど。

その後、講師の福原陽一郎さんに採集した生き物の解説をして頂きました。

ひっくり返したクモヒトデが元に戻る際の俊敏さに驚いたり、アメフラシの感触と紫の液体に声をあげたり、サメがどれだけ鮫肌なのかを確かめたりしました。

参加者の皆さんからは

ウミウシが想像より小さくてびっくりした。

タツノオトシゴに初めて触った。

思っていた以上にサメが鮫肌だった。

等の感想をいただきました。

是非皆さんも、夏休み期間中に山陰海岸を訪れて、生き物や綺麗な風景を楽しんで下さい。

また、今年は山陰海岸国立公園指定50周年という事もあり、各市町で様々な記念イベントが行われていますので、そちらも是非ご参加ください。

それでは今回はここまで。

2013年07月16日山陰50thスタート!!【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

こんにちは、竹野の酒井です。

最近暑いですね。

竹野にきて今年で2年目に突入しておりますが、未だに日本海の夏の暑さに慣れません。

寒さは大丈夫なのですが、暑さには中々慣れないものです。

皆さんも熱中症にはお気を付けください。

また、前回の日記で告知いたしました、「たけのサマーキャンプ2013」についてですが、

お陰様で予約がすべて埋まりました。ありがとうございます。

さて、6月30日に山陰海岸国立公園に含まれる各市町で山陰海岸国立公園指定50周年記念イベントのキックオフイベントが行われました。

竹野自然保護官事務所や浦富自然保護官事務所、近畿地方環境事務所からレンジャーが各市町のイベントに参加し、キックオフイベントと同時開催のこどもパークレンジャーの任命式を行いました。

私は京丹後市の担当と言うことで、近畿地方環境事務所国立公園・保全整備課長と共にこどもパークレンジャーの任命式に参加しました。

当日の天気は、澄み渡る青空、照りつける太陽といった夏らしい天候の中行われ、京丹後市の会場では4名の子どもたちが任命式に出席し、任命の証としてこどもパークレンジャーの手帳が手渡されました。

任命式の後には海岸清掃が行われました。

プラスチックの破片や葦、空き缶に空き瓶、ロープに発泡スチロールなど様々なごみが回収されました。

ちなみに今回のキックオフイベントに参加してくださった皆さんにはこのような物をお配りしました。

山陰海岸国立公園指定50周年記念手ぬぐいです。

山陰海岸国立公園の地図と見所が一目で分かるようになっています。

個人的な意見になりますが、アウトドアではタオルよりも手ぬぐいの方が使いやすいと思っています。タオルは吸水力に優れていますが、その分乾きづらく、嵩張ります。手ぬぐいですと吸水力はいまいちですが、嵩張らず、濡れてもザックにくくりつけて2時間ほど歩いていれば乾くため、同じ物を繰り返し使うことができます。タオルを何本も持つ必要がなくなるため、荷物の嵩と重量を減らすことが出来るため、オススメです。

今回のキックオフイベントに参加された皆さんも是非この手ぬぐいをもって外に遊びに出てみてはいかがでしょうか。

最近暑いですね。

竹野にきて今年で2年目に突入しておりますが、未だに日本海の夏の暑さに慣れません。

寒さは大丈夫なのですが、暑さには中々慣れないものです。

皆さんも熱中症にはお気を付けください。

また、前回の日記で告知いたしました、「たけのサマーキャンプ2013」についてですが、

お陰様で予約がすべて埋まりました。ありがとうございます。

さて、6月30日に山陰海岸国立公園に含まれる各市町で山陰海岸国立公園指定50周年記念イベントのキックオフイベントが行われました。

竹野自然保護官事務所や浦富自然保護官事務所、近畿地方環境事務所からレンジャーが各市町のイベントに参加し、キックオフイベントと同時開催のこどもパークレンジャーの任命式を行いました。

私は京丹後市の担当と言うことで、近畿地方環境事務所国立公園・保全整備課長と共にこどもパークレンジャーの任命式に参加しました。

当日の天気は、澄み渡る青空、照りつける太陽といった夏らしい天候の中行われ、京丹後市の会場では4名の子どもたちが任命式に出席し、任命の証としてこどもパークレンジャーの手帳が手渡されました。

任命式の後には海岸清掃が行われました。

プラスチックの破片や葦、空き缶に空き瓶、ロープに発泡スチロールなど様々なごみが回収されました。

ちなみに今回のキックオフイベントに参加してくださった皆さんにはこのような物をお配りしました。

山陰海岸国立公園指定50周年記念手ぬぐいです。

山陰海岸国立公園の地図と見所が一目で分かるようになっています。

個人的な意見になりますが、アウトドアではタオルよりも手ぬぐいの方が使いやすいと思っています。タオルは吸水力に優れていますが、その分乾きづらく、嵩張ります。手ぬぐいですと吸水力はいまいちですが、嵩張らず、濡れてもザックにくくりつけて2時間ほど歩いていれば乾くため、同じ物を繰り返し使うことができます。タオルを何本も持つ必要がなくなるため、荷物の嵩と重量を減らすことが出来るため、オススメです。

今回のキックオフイベントに参加された皆さんも是非この手ぬぐいをもって外に遊びに出てみてはいかがでしょうか。

2013年06月25日告知!告知!!告知!!!【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

皆さんこんにちは。竹野の酒井です。

夏至を過ぎ、あたりは夏真っ盛り。

竹野の海は・・・

このような雰囲気です。

竹野の海開きは7月1日に行われるため、海開きに間に合うように浜茶屋が着々と建てられています。

また、肝心の海の中は素晴らしい透明度で、今年度も山陰海岸国立公園の兵庫県内のすべての海水浴場に水質は最高との評価がつきました。(6月21日兵庫県発表)

皆様も是非この海の透明度を体感してください。

さて、前置きはこの辺にいたしまして、以前にも何度か日記で触れさせて頂きましたが、山陰海岸国立公園は今年の7月15日で指定から50周年を迎えます。

それに伴い、近畿地方環境事務所では夏期間中に山陰海岸国立公園指定50周年を記念し2つのイベントを行います。

イベント①

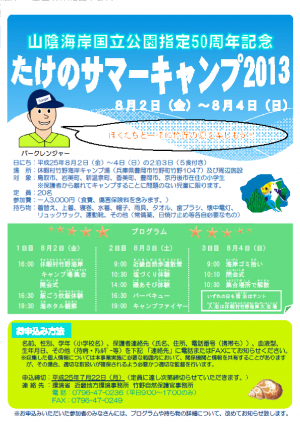

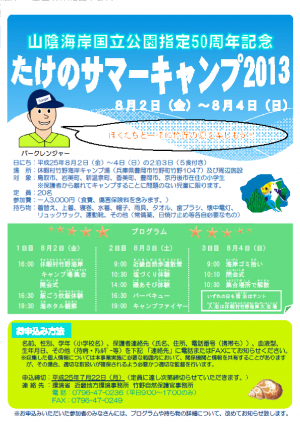

山陰海岸国立公園指定50周年記念 たけのサマーキャンプ2013

8月2日(金)~4日(日)の間で休暇村竹野海岸のキャンプ場でサマーキャンプを実施いたします。

飯ごう炊飯に塩づくり体験、ウミホタルの観察にキャンプファイヤー等、盛りだくさんのプログラムとなっております。

参加対象は鳥取市、岩美町、新温泉町、香美町、豊岡市、京丹後市に在住の小学生で、料金は一人当たり3000円です。

詳細は以下の案内をご覧頂くか、竹野自然保護官事務所までお問い合わせください。

イベント②

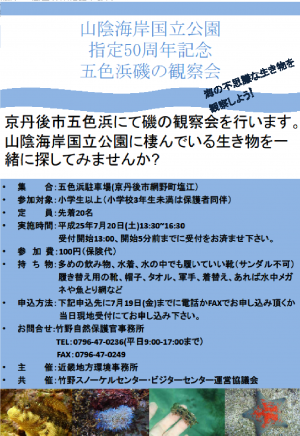

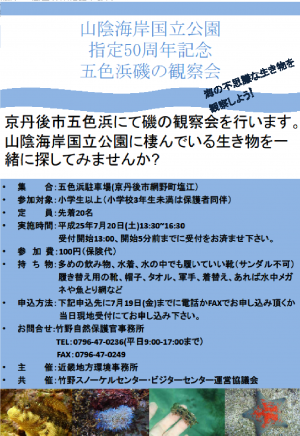

山陰海岸国立公園指定50周年記念 五色浜磯の観察会~海の不思議な生き物を観察しよう!~

7月20日(土)に京丹後市五色浜にて、磯の観察会を実施いたします。

貝や魚、ウミウシにヒトデ等の海の生き物を観察いたします。

夏の思い出作りに、夏休みの自由研究に、参加してみてはいかがでしょうか。

こちらのイベントは小学生以上であればどなたでもご参加いただけるようになっております。親子そろって海の生き物探しをしてみてはいかがでしょうか。

詳細は以下の案内をご覧頂くか、竹野自然保護官事務所までお問い合わせください。

この2つのイベントのどちらもお申し込み、お問い合わせは竹野自然保護官事務所が窓口となっております。電話番号は以下の通りですのでお気軽にお問い合わせください。

竹野自然保護官事務所

TEL:0796-47-0236

FAX:0796-47-0249

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

夏至を過ぎ、あたりは夏真っ盛り。

竹野の海は・・・

このような雰囲気です。

竹野の海開きは7月1日に行われるため、海開きに間に合うように浜茶屋が着々と建てられています。

また、肝心の海の中は素晴らしい透明度で、今年度も山陰海岸国立公園の兵庫県内のすべての海水浴場に水質は最高との評価がつきました。(6月21日兵庫県発表)

皆様も是非この海の透明度を体感してください。

さて、前置きはこの辺にいたしまして、以前にも何度か日記で触れさせて頂きましたが、山陰海岸国立公園は今年の7月15日で指定から50周年を迎えます。

それに伴い、近畿地方環境事務所では夏期間中に山陰海岸国立公園指定50周年を記念し2つのイベントを行います。

イベント①

山陰海岸国立公園指定50周年記念 たけのサマーキャンプ2013

8月2日(金)~4日(日)の間で休暇村竹野海岸のキャンプ場でサマーキャンプを実施いたします。

飯ごう炊飯に塩づくり体験、ウミホタルの観察にキャンプファイヤー等、盛りだくさんのプログラムとなっております。

参加対象は鳥取市、岩美町、新温泉町、香美町、豊岡市、京丹後市に在住の小学生で、料金は一人当たり3000円です。

詳細は以下の案内をご覧頂くか、竹野自然保護官事務所までお問い合わせください。

イベント②

山陰海岸国立公園指定50周年記念 五色浜磯の観察会~海の不思議な生き物を観察しよう!~

7月20日(土)に京丹後市五色浜にて、磯の観察会を実施いたします。

貝や魚、ウミウシにヒトデ等の海の生き物を観察いたします。

夏の思い出作りに、夏休みの自由研究に、参加してみてはいかがでしょうか。

こちらのイベントは小学生以上であればどなたでもご参加いただけるようになっております。親子そろって海の生き物探しをしてみてはいかがでしょうか。

詳細は以下の案内をご覧頂くか、竹野自然保護官事務所までお問い合わせください。

この2つのイベントのどちらもお申し込み、お問い合わせは竹野自然保護官事務所が窓口となっております。電話番号は以下の通りですのでお気軽にお問い合わせください。

竹野自然保護官事務所

TEL:0796-47-0236

FAX:0796-47-0249

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

2013年06月13日人形であることに胸をなで下ろす【イベント】

山陰海岸国立公園 竹野 酒井 良明

竹野自然保護官事務所の酒井です。

自然学校シーズンが始まり、毎日のように海に潜っています。

今年度の大浦湾は藻と小アジの群れが非常に多い状況です。

さて、自然学校シーズンが始まる前に、山陰海岸国立公園竹野地区パークボランティア研修会を実施いたしました。

スノーケルやその他自然体験活動を行う上で必要な技術、知識を身につけるための研修会なのです。

突然ですが、スノーケル教室の指導を行う上で最も大事なことは皆さん何だと思いますか。

生き物の知識、水泳の技術、話術、体力等々大事な事はいくつもありますが、最も大事、ということですと私は安全管理技術だと思っております。

事故を起こさない事、起きてしまっても適切な対応を取って傷口を広げない事こそ自然体験活動の指導において最も重要なことです。

パークボランティアさんには毎年、安全のために心肺蘇生法とAEDの扱いを学ぶ救急救命講習と溺者の救助や捜索訓練を行う水上安全研修の2種類の講座を受講して頂いています。今回はその片方、水上安全研修のレポートをさせて頂きたいと思います。

水上安全研修の講師は神戸ライフセービングクラブという神戸須磨海岸を中心に活動しているライフセーバーの皆さんです。

研修の内容としましては人形を要救助者に見立てて、沈んでしまった溺者の捜索から、搬送、心肺蘇生までの一連の流れを演習したのですが・・・・

これを見た瞬間、トラウマになりました。

海に人形が沈んでいるところを見ると、それが人形だと分かっていても肝が冷えます。

このインパクトのおかげで、私は今回の演習の内容がしっかり頭に入りました。

また、演習参加者にはそれぞれにスノーケル教室の「参加者」や「指導者」、「溺者の保護者」、「本部要員」、「たまたま浜に居合わせた海水浴客」といった、「役」のある演習でしたが、PVの皆さんは演技派の方が多く、非常にリアリティあふれる演習となりました。

レスキューチューブという浮き輪兼フロートの使い方や、泳いで疲れてしまった人を岸まで曳航する訓練なども行いました。

レスキューチューブという物はかなりの優れもので、海中で意識のない方でも、このチューブを巻き付けて浮き輪に出来、スノーケル中に疲れた場合はこれに捕まって休むことも出来ます。

あとは海中で見つけたナマコやウミウシ、ウニ、ヒトデといった生き物を子供たちに見せる際に、置き場としても使ったりします。

スノーケル教室でなくてはならない道具の1つですね。

また、手持ちの救助道具がない、体に重りもついていないという状況で偶然沈んでいる溺者に遭遇した場合にどうやって海面まで引き上げるかという訓練も行いました。

ウェットスーツには生地に気泡が含まれているため、ウェットスーツを着た場合は体が浮くようになっています。それをどうやって海底まで行って溺者を引き上げるかという訓練でした。

ちなみにこの写真に写っているのは私です。いつの間に撮られたのでしょうか・・・・

このような訓練が毎年行われ、スノーケル教室の安全が保たれています。

無事故無災害でシーズンが終われば万歳、多くのお客さんに山陰海岸を訪れて頂ければ万々歳です。

皆さんも夏の野外イベントやアクティビティの前に、AED講習等を受けられてみてはいかがでしょうか。

自然学校シーズンが始まり、毎日のように海に潜っています。

今年度の大浦湾は藻と小アジの群れが非常に多い状況です。

さて、自然学校シーズンが始まる前に、山陰海岸国立公園竹野地区パークボランティア研修会を実施いたしました。

スノーケルやその他自然体験活動を行う上で必要な技術、知識を身につけるための研修会なのです。

突然ですが、スノーケル教室の指導を行う上で最も大事なことは皆さん何だと思いますか。

生き物の知識、水泳の技術、話術、体力等々大事な事はいくつもありますが、最も大事、ということですと私は安全管理技術だと思っております。

事故を起こさない事、起きてしまっても適切な対応を取って傷口を広げない事こそ自然体験活動の指導において最も重要なことです。

パークボランティアさんには毎年、安全のために心肺蘇生法とAEDの扱いを学ぶ救急救命講習と溺者の救助や捜索訓練を行う水上安全研修の2種類の講座を受講して頂いています。今回はその片方、水上安全研修のレポートをさせて頂きたいと思います。

水上安全研修の講師は神戸ライフセービングクラブという神戸須磨海岸を中心に活動しているライフセーバーの皆さんです。

研修の内容としましては人形を要救助者に見立てて、沈んでしまった溺者の捜索から、搬送、心肺蘇生までの一連の流れを演習したのですが・・・・

これを見た瞬間、トラウマになりました。

海に人形が沈んでいるところを見ると、それが人形だと分かっていても肝が冷えます。

このインパクトのおかげで、私は今回の演習の内容がしっかり頭に入りました。

また、演習参加者にはそれぞれにスノーケル教室の「参加者」や「指導者」、「溺者の保護者」、「本部要員」、「たまたま浜に居合わせた海水浴客」といった、「役」のある演習でしたが、PVの皆さんは演技派の方が多く、非常にリアリティあふれる演習となりました。

レスキューチューブという浮き輪兼フロートの使い方や、泳いで疲れてしまった人を岸まで曳航する訓練なども行いました。

レスキューチューブという物はかなりの優れもので、海中で意識のない方でも、このチューブを巻き付けて浮き輪に出来、スノーケル中に疲れた場合はこれに捕まって休むことも出来ます。

あとは海中で見つけたナマコやウミウシ、ウニ、ヒトデといった生き物を子供たちに見せる際に、置き場としても使ったりします。

スノーケル教室でなくてはならない道具の1つですね。

また、手持ちの救助道具がない、体に重りもついていないという状況で偶然沈んでいる溺者に遭遇した場合にどうやって海面まで引き上げるかという訓練も行いました。

ウェットスーツには生地に気泡が含まれているため、ウェットスーツを着た場合は体が浮くようになっています。それをどうやって海底まで行って溺者を引き上げるかという訓練でした。

ちなみにこの写真に写っているのは私です。いつの間に撮られたのでしょうか・・・・

このような訓練が毎年行われ、スノーケル教室の安全が保たれています。

無事故無災害でシーズンが終われば万歳、多くのお客さんに山陰海岸を訪れて頂ければ万々歳です。

皆さんも夏の野外イベントやアクティビティの前に、AED講習等を受けられてみてはいかがでしょうか。

竹野の酒井です。

竹野の季節は秋になり、何をするにも良い季節になってきました。

山にハイキングに行ってハンモックを持ち込み、ちょっと良い弁当と好きな飲み物を楽しみながらハンモックで読書をする事が個人的にはオススメです。

何しろそれだけで食欲、スポーツ、読書の秋をすべて網羅する事ができますので。

さて前置きはこの辺にいたしまして。

今回は山陰海岸に棲む相当にマニアックな生物の話をさせて頂こうかと思います。

今回紹介するのは私が知る限り、山陰海岸国立公園に棲む生物の中で最も奇妙な特徴を持つ生物です。

それがこちら、

フクロムシ(袋虫)という“ほぼ”海に棲む甲殻類です。

“ほぼ”というのはモクズガニフクロムシという淡水に棲んでいるフクロムシがいるためです。円山川に生息しています。

ただのカニのじゃあないかと思われた方、この写真で見るべきはカニでは無く、お腹の辺りで目立つ黄色い物(赤丸で囲ってあるあたり)です。

これがフクロムシです。

なぜ、カニの腹にフクロムシがいるのかというと、フクロムシはカニに寄生しているためです。

寄生生物というと栄養やエサを他の生物から様々な方法で横取りして生きている生き物ですが、フクロムシの場合は、カニの中腸腺(肝臓と膵臓を合わせたような器官。カニ味噌やエビ味噌、イカのゴロが中腸腺です)に根のような器官を張り巡らせて栄養を吸い取ります。

フクロムシには大きな二つの特徴があります。

一つ目の特徴は寄生先の生物の生殖器を不能にさせる作用です。

フクロムシに寄生された生物は雄雌問わず、生殖器が不能状態にされ、雌ならば抱卵、産卵ができなくなり、雄ならば生殖器が破壊され、どんどんと雌化していきます。

なぜ、そのような作用をフクロムシが持っているのかというと、産卵や交尾には体力と栄養が多く使われるため、そうして使われる予定の栄養を奪う事が目的なのだそうです。

そして、二つ目の特徴は、寄生先の生物をコントロールする能力です。

具体的にはどういうことかというと、フクロムシをカニの卵とだ思い込ませるのです。

フクロムシが寄生している場所は本来、カニを抱卵する場所です。フクロムシはその場所に寄生し、カニにフクロムシをカニの卵だと思い込ませ、外敵から守ってもらったり、世話をしてもらったりしています。

ちなみにその他の例を挙げるとカマキリに寄生するハリガネムシやロイコクロリディウム(外国の生物です)等が宿主のコントロール能力を持っています。

頭が良いといいますか、狡猾といいますかなぜこんな進化を遂げたのか少々不思議です。

分類状は節足動物(骨が無く体を皮膚や殻で支え、関節のある生き物のこと。カニや昆虫など)のフジツボやカメノテの仲間に入るのですが、殻を持たず、触手を持たず、関節を持たず、本当に節足動物か疑いたくなるような体をしています。

ちなみにフクロムシ、山陰海岸では珍しい生物というわけでも無く、ごくごく普通に見ることができます。

海岸にいるイワガニやイソガニと言った緑がかった小型のカニを30匹ほども捕まえれば最低でも2~3匹程度は寄生していると思います。

「そんな奇妙な生き物がいるのならば見てみたい!」と思われた方は是非山陰海岸にお越しください。