2011年2月

19件の記事があります。

2011年02月10日空から見ると【その他】

山陰海岸国立公園 竹野 高田雅代

こんにちは。1月31日の大雪がウソだったかのような暖かい日が続き、雪はだいぶとけてしまいました。あると大変ですが、なくなってくるとちょっと寂しい・・・。

先日、浦富自然保護官から久美浜湾付近の航空写真をいただきました!

飛行機から撮ったそうです☆

日本海と久美浜湾に挟まれている小天橋のようすがよくわかりますね~!

山陰海岸国立公園のパンフレットで見ると、このあたりの航空写真でしょうか。

久美浜湾は京都府京丹後市にあり、冬の味覚である牡蠣の養殖が有名です☆

美味しそうですね♪

空から地上を眺めるということはなかなかできませんが、『ちょっと上から見てみたい』というときには兜山の展望台がおすすめです。天気が良い時は景色もとても綺麗です。

暖かい春になったら、

『ゆっくりと展望台まで登って、景色を眺めながらお弁当を食べる』

という休日も良いかもしれませんね☆

先日、浦富自然保護官から久美浜湾付近の航空写真をいただきました!

飛行機から撮ったそうです☆

日本海と久美浜湾に挟まれている小天橋のようすがよくわかりますね~!

山陰海岸国立公園のパンフレットで見ると、このあたりの航空写真でしょうか。

久美浜湾は京都府京丹後市にあり、冬の味覚である牡蠣の養殖が有名です☆

美味しそうですね♪

空から地上を眺めるということはなかなかできませんが、『ちょっと上から見てみたい』というときには兜山の展望台がおすすめです。天気が良い時は景色もとても綺麗です。

暖かい春になったら、

『ゆっくりと展望台まで登って、景色を眺めながらお弁当を食べる』

という休日も良いかもしれませんね☆

2011年02月09日舞い出す○○ 【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

今回は、そろそろ舞い出す(舞いだしている?)スギの花粉についてお伝えします。今年は(今年も?)、例年の3倍ほどの花粉が舞うとの予想が出ています。古くから林業が盛んで沢山のスギやヒノキが植えられている吉野地方では、最近スギの雄花(おばな)が気になるようになってきました。

写真:大きく目立つようになってきたスギの雄花(1月24日 濵名自然保護官撮影)

上の写真のように、ついこの前までは深い緑色一色だった木々に黄色い雄花が目立つようになってきました。私たち人間にとっては迷惑?な花粉ですが、スギは迷惑行為をしたいが為に飛ばしているのではありません。スギは風に花粉を運んでもらい、雌花(めばな)に到達させ、種をつくり、次世代を担う子孫を残そうとしているのです。

・・・しかし、私たちがこの花粉で困っているのも事実です。

大気汚染物質などとは少々性格が異なりますが、環境省のホームページでは、花粉の飛散(ひさん)状況を地域ごとに情報発信しています。ぜひご活用下さい!

環境省花粉情報サイトはこちら!

↓

http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/

今回は、そろそろ舞い出す(舞いだしている?)スギの花粉についてお伝えします。今年は(今年も?)、例年の3倍ほどの花粉が舞うとの予想が出ています。古くから林業が盛んで沢山のスギやヒノキが植えられている吉野地方では、最近スギの雄花(おばな)が気になるようになってきました。

写真:大きく目立つようになってきたスギの雄花(1月24日 濵名自然保護官撮影)

上の写真のように、ついこの前までは深い緑色一色だった木々に黄色い雄花が目立つようになってきました。私たち人間にとっては迷惑?な花粉ですが、スギは迷惑行為をしたいが為に飛ばしているのではありません。スギは風に花粉を運んでもらい、雌花(めばな)に到達させ、種をつくり、次世代を担う子孫を残そうとしているのです。

・・・しかし、私たちがこの花粉で困っているのも事実です。

大気汚染物質などとは少々性格が異なりますが、環境省のホームページでは、花粉の飛散(ひさん)状況を地域ごとに情報発信しています。ぜひご活用下さい!

環境省花粉情報サイトはこちら!

↓

http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/

2011年02月08日トウヒのソックリさん その②【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

前回の日記に続きまして、トウヒのソックリさんである植物のご紹介です。

(前回の日記はhttp://c-kinki.env.go.jp/blog/2011/02/1209.html をご覧ください)

トウヒとウラジロモミの違いはまだありました!

【挑戦!大台ヶ原の森で間違い探しその②】

★種(実)の落ち方にご注目!(画像クリックで拡大)

枝についている時の姿は、前回の日記でご紹介したように付き方は違いますが、同じような形をしています。しかし木から落ちる時に、トウヒはそのままボトっと地面に落ちますが、ウラジロモミは花びらが舞い散るようにバラバラになって落ちます。この違い、ニクいですね。

※補足※上写真左は、トウヒの種の集合体です。トウヒの種ひとつひとつは下写真です。

こうして種から、次の世代が生まれます。実生(みしょう)とよばれる子ども達の違いはどうでしょうか。

★実生の葉っぱの形にご注目!(画像クリックで拡大)

実生の姿は、「違うな~」と感じます。見分け方として、先がV字に割れた葉は、若いウラジロモミの葉の特徴なのだそうです。

みかけだけでなく、ニオイにも違いがあります。マツヤニが出ているトウヒ・ウラジロモミを探し、指にとって嗅いでみると・・・

トウヒ → なんだかスカっとするニオイがする!

ウラジロモミ → なんか油っぽいようなニオイがする~

気になるニオイの違いは、春の大台ヶ原で!自然観察会でもご紹介していきたいと思っています。

大台ヶ原で開催される自然観察会の日程は、4月以降に下記HPにてお知らせする予定です。

近畿地方環境事務所;http://c-kinki.env.go.jp/

======================================

★大台ヶ原ドライブウェイ開通まで【あと72日!】★

平成23年4月21日(木)午後3時 開通予定

大台ヶ原山上駐車場へ続く大台ヶ原ドライブウェイ(大台ヶ原公園川上線)は、現在、冬期閉鎖のため通行止めです。※開通日は気象の変化により変更される場合があります。

======================================

(前回の日記はhttp://c-kinki.env.go.jp/blog/2011/02/1209.html をご覧ください)

トウヒとウラジロモミの違いはまだありました!

【挑戦!大台ヶ原の森で間違い探しその②】

★種(実)の落ち方にご注目!(画像クリックで拡大)

枝についている時の姿は、前回の日記でご紹介したように付き方は違いますが、同じような形をしています。しかし木から落ちる時に、トウヒはそのままボトっと地面に落ちますが、ウラジロモミは花びらが舞い散るようにバラバラになって落ちます。この違い、ニクいですね。

※補足※上写真左は、トウヒの種の集合体です。トウヒの種ひとつひとつは下写真です。

こうして種から、次の世代が生まれます。実生(みしょう)とよばれる子ども達の違いはどうでしょうか。

★実生の葉っぱの形にご注目!(画像クリックで拡大)

実生の姿は、「違うな~」と感じます。見分け方として、先がV字に割れた葉は、若いウラジロモミの葉の特徴なのだそうです。

みかけだけでなく、ニオイにも違いがあります。マツヤニが出ているトウヒ・ウラジロモミを探し、指にとって嗅いでみると・・・

トウヒ → なんだかスカっとするニオイがする!

ウラジロモミ → なんか油っぽいようなニオイがする~

気になるニオイの違いは、春の大台ヶ原で!自然観察会でもご紹介していきたいと思っています。

大台ヶ原で開催される自然観察会の日程は、4月以降に下記HPにてお知らせする予定です。

近畿地方環境事務所;http://c-kinki.env.go.jp/

======================================

★大台ヶ原ドライブウェイ開通まで【あと72日!】★

平成23年4月21日(木)午後3時 開通予定

大台ヶ原山上駐車場へ続く大台ヶ原ドライブウェイ(大台ヶ原公園川上線)は、現在、冬期閉鎖のため通行止めです。※開通日は気象の変化により変更される場合があります。

======================================

2011年02月07日~太古の堆積物が眠る海跡湖大池とにほんの里須賀利巡り~

吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸

先週末の5日、穏やかな暖かい日差しが差す好天の中、吉野熊野国立公園内の三重県尾鷲市須賀利にて自然観察会~太古の堆積物が眠る海跡湖大池とにほんの里須賀利巡り~を開催しました。

本観察会の開催地となった大池は、陸の孤島と呼ぶに相応しい場所で、船以外での訪問が困難です。今回のイベントでは、このような場所にある海跡湖※1大池にて自然観察をした後、にほんの里100選※2に選ばれた須賀利にて、人と自然との営みについてお話を聞いたり町並みを散策しました。

※1海跡湖

かつて海だった所が砂丘、砂嘴、砂州の発達により海岸の湖となったもの。

※2にほんの里100選

朝日新聞社と森林文化協会により、人々の暮らしによって育まれてきた、すこやかで美しい里を100ヶ所選出した事業(環境省は後援)。対象となる「里」は集落と、その周辺の田畑や野原や草地、海辺や水辺、里山などの自然からなる地域で、1.景観、2.生物多様性、3.人の営みの3点の評価基準により選定された。

普段は尾鷲と須賀利両港を結んでいる巡航船に乗って尾鷲港を出発しました。

大池に行くまでの間、船から見えるこの付近の特徴的な景観について講師の方が説明して下さり、船内でも内容の濃い観察会となりました。

沿岸域は遠浅の海なので、巡航船で沿岸まで行き、動力付き、手漕ぎと2回小船に乗りかえて大池に到着しました。

合わせて3槽使用して上陸

ハマナツメは海跡湖周辺や海岸部でも直接海水の影響を受けないかなり限定的な場所に生育する植物で、全国的に生育できる環境が減少しており、環境省レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類になっています。大池の湖畔にみられるハマナツメの群落の規模は日本有数です。近年シカ等による食害を受けています。現在環境省では詳細を把握するための調査中なのですが、ここ2~3年の短期間に急激に減少してきたようです。

シカの採食からハマナツメを保護するための網

シカは、地面近くの植生(下層植生)にも大きな影響を与えています。シカが忌避する植物だけが残り、あとは全て食べられてしまっています。

シカが食べないチョウジソウ以外、ほとんど下草は確認できません。(2010.8.25撮影)

講師のお話によると、今ではシカが採食できる高さまでの植物がほとんど無くなったブラウジングライン※3ができているのですが、以前は歩行が困難なくらい下草に覆われていたそうです。

※3ブラウジングラインについては、吉野の青谷ARが以前の日記で分かりやすく解説していますので、こちらをご覧下さい。http://c-kinki.env.go.jp/blog/2008/05/14/index.html

この続きは次回に投稿しますので、よろしくお願いします。

本観察会の開催地となった大池は、陸の孤島と呼ぶに相応しい場所で、船以外での訪問が困難です。今回のイベントでは、このような場所にある海跡湖※1大池にて自然観察をした後、にほんの里100選※2に選ばれた須賀利にて、人と自然との営みについてお話を聞いたり町並みを散策しました。

※1海跡湖

かつて海だった所が砂丘、砂嘴、砂州の発達により海岸の湖となったもの。

※2にほんの里100選

朝日新聞社と森林文化協会により、人々の暮らしによって育まれてきた、すこやかで美しい里を100ヶ所選出した事業(環境省は後援)。対象となる「里」は集落と、その周辺の田畑や野原や草地、海辺や水辺、里山などの自然からなる地域で、1.景観、2.生物多様性、3.人の営みの3点の評価基準により選定された。

普段は尾鷲と須賀利両港を結んでいる巡航船に乗って尾鷲港を出発しました。

大池に行くまでの間、船から見えるこの付近の特徴的な景観について講師の方が説明して下さり、船内でも内容の濃い観察会となりました。

沿岸域は遠浅の海なので、巡航船で沿岸まで行き、動力付き、手漕ぎと2回小船に乗りかえて大池に到着しました。

合わせて3槽使用して上陸

ハマナツメは海跡湖周辺や海岸部でも直接海水の影響を受けないかなり限定的な場所に生育する植物で、全国的に生育できる環境が減少しており、環境省レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類になっています。大池の湖畔にみられるハマナツメの群落の規模は日本有数です。近年シカ等による食害を受けています。現在環境省では詳細を把握するための調査中なのですが、ここ2~3年の短期間に急激に減少してきたようです。

シカの採食からハマナツメを保護するための網

シカは、地面近くの植生(下層植生)にも大きな影響を与えています。シカが忌避する植物だけが残り、あとは全て食べられてしまっています。

シカが食べないチョウジソウ以外、ほとんど下草は確認できません。(2010.8.25撮影)

講師のお話によると、今ではシカが採食できる高さまでの植物がほとんど無くなったブラウジングライン※3ができているのですが、以前は歩行が困難なくらい下草に覆われていたそうです。

※3ブラウジングラインについては、吉野の青谷ARが以前の日記で分かりやすく解説していますので、こちらをご覧下さい。http://c-kinki.env.go.jp/blog/2008/05/14/index.html

この続きは次回に投稿しますので、よろしくお願いします。

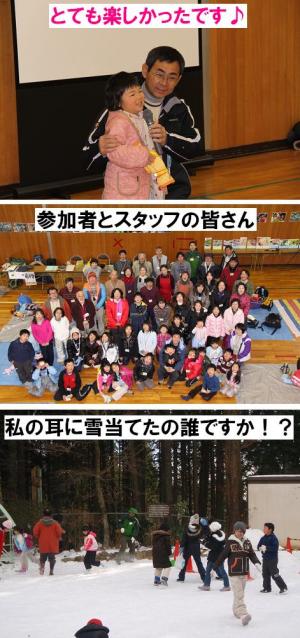

2011年02月04日冬の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう!」【イベント】

瀬戸内海国立公園 神戸 小保根聡

みなさんこんにちは。

今日は、1月30日(日)に神戸市立六甲山小学校で開催された【2011年冬の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう!」】の模様をお伝えします。

この「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう!」は、子ども達が六甲山の自然に親しみを持ち、楽しく学ぼう!というのが目的です。

今回は参加者39名が [A:子どもパークレンジャーコース] [B:ファミリーコース]と2つのコースに分かれ、午前午後の2部構成で行われました。

Aコースは小学校3年生以上を対象としたコースで、自然観察を通じて生き物の事を学ぶ環境学習がメインテーマです。

一方Bコースは年齢制限がなく、主に冬の六甲山を体験して、自然の楽しさや素晴らしさを体感するというのが目的です。なんと4歳の女の子も参加してくれました。

[10:00]

六甲山小学校の体育館で開会式が行われ、講師の先生の紹介とプログラムの説明が行われました。

[10:20]

いよいよ外に出てプログラム開始です。マイナス6度という気温の中、子どもたちは元気いっぱいに外に飛び出して行きます。

先生「なぜウツギの枝の中は空洞なのか分かるかな?」

子ども達「わかりませ~ん!なんで??」

先生「ウツギは枝の中身を作るエネルギーを節約して、その分を枝を伸ばす方に使って早く成長する作戦をとっているんだよ。ちなみにウツギを漢字で書くと、空(から)の木と書いて空木と書きます。」

子ども達「へぇ~!!」

[12:30]

体育館に戻ってきて昼食です。

【アケビグループ】の皆さんが作ってくださった豚汁も頂きました。

とても美味しかったです☆ご馳走様でした!

[13:15]

午後のプログラムの開始です。

お腹一杯で眠い目をこすりながらも、一生懸命先生の話を聞きながらメモを取っています。

先生が持ってきてくれた幼虫を観察したり、ほだ木の中の幼虫を掘り出して、冬の生き物の姿も観察しました。

「幼虫気持ち悪~い・・・」と言いつつも、首を伸ばして覗く子ども達。初めて見る幼虫はちょっと気持ち悪いけどついつい見たくなってしまう気持ち、懐かしいです。

[15:30]

閉会式で各班一人ずつ今日の感想を発表して終了となりました。

一日参加してみて、子ども達が本当に楽しそうに笑うのが印象的でした。

現代の子どもは昔に比べて外で遊ばなくなった、ゲームばかりしている、というような声を聞きますが、それは身近な遊び道具が【自然】から【ゲーム】になってしまったからで、現代の子ども達も自然の中にいれば楽しそうに遊ぶんです。普通に生活していると、なかなか自然の中で遊ぶ機会は少ないかと思いますが、実際に自然の中に入れば、色々な事を感じ、多くの事を学ぶ事が出来ます。

今後もこのような貴重な経験の出来るイベントが続き、また、多くの人に参加してもらって、自然の良さを知ってもらえたら嬉しいです。皆さんの周りでもこのようなイベントがあったら是非参加してみてくださいね☆

子ども達にとって自然をもっと身近なものにして、楽しさや素晴らしさを知ってもらうために、自分に何が出来るのかを模索していこうと思います!

今日は、1月30日(日)に神戸市立六甲山小学校で開催された【2011年冬の「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう!」】の模様をお伝えします。

この「六甲山子どもパークレンジャーを目指そう!」は、子ども達が六甲山の自然に親しみを持ち、楽しく学ぼう!というのが目的です。

今回は参加者39名が [A:子どもパークレンジャーコース] [B:ファミリーコース]と2つのコースに分かれ、午前午後の2部構成で行われました。

Aコースは小学校3年生以上を対象としたコースで、自然観察を通じて生き物の事を学ぶ環境学習がメインテーマです。

一方Bコースは年齢制限がなく、主に冬の六甲山を体験して、自然の楽しさや素晴らしさを体感するというのが目的です。なんと4歳の女の子も参加してくれました。

[10:00]

六甲山小学校の体育館で開会式が行われ、講師の先生の紹介とプログラムの説明が行われました。

[10:20]

いよいよ外に出てプログラム開始です。マイナス6度という気温の中、子どもたちは元気いっぱいに外に飛び出して行きます。

先生「なぜウツギの枝の中は空洞なのか分かるかな?」

子ども達「わかりませ~ん!なんで??」

先生「ウツギは枝の中身を作るエネルギーを節約して、その分を枝を伸ばす方に使って早く成長する作戦をとっているんだよ。ちなみにウツギを漢字で書くと、空(から)の木と書いて空木と書きます。」

子ども達「へぇ~!!」

[12:30]

体育館に戻ってきて昼食です。

【アケビグループ】の皆さんが作ってくださった豚汁も頂きました。

とても美味しかったです☆ご馳走様でした!

[13:15]

午後のプログラムの開始です。

お腹一杯で眠い目をこすりながらも、一生懸命先生の話を聞きながらメモを取っています。

先生が持ってきてくれた幼虫を観察したり、ほだ木の中の幼虫を掘り出して、冬の生き物の姿も観察しました。

「幼虫気持ち悪~い・・・」と言いつつも、首を伸ばして覗く子ども達。初めて見る幼虫はちょっと気持ち悪いけどついつい見たくなってしまう気持ち、懐かしいです。

[15:30]

閉会式で各班一人ずつ今日の感想を発表して終了となりました。

一日参加してみて、子ども達が本当に楽しそうに笑うのが印象的でした。

現代の子どもは昔に比べて外で遊ばなくなった、ゲームばかりしている、というような声を聞きますが、それは身近な遊び道具が【自然】から【ゲーム】になってしまったからで、現代の子ども達も自然の中にいれば楽しそうに遊ぶんです。普通に生活していると、なかなか自然の中で遊ぶ機会は少ないかと思いますが、実際に自然の中に入れば、色々な事を感じ、多くの事を学ぶ事が出来ます。

今後もこのような貴重な経験の出来るイベントが続き、また、多くの人に参加してもらって、自然の良さを知ってもらえたら嬉しいです。皆さんの周りでもこのようなイベントがあったら是非参加してみてくださいね☆

子ども達にとって自然をもっと身近なものにして、楽しさや素晴らしさを知ってもらうために、自分に何が出来るのかを模索していこうと思います!

2011年02月03日雪国? 【その他】

吉野熊野国立公園 吉野 朝倉和紀

皆さん、こんにちは。

いつになったら春が来るのか・・・と思うほどの寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、1月28日に天川村の洞川(どろがわ)に行ってきました。まだ吉野山の高所には雪が残っていたので、洞川も積もっているだろうなぁ・・と思いながら向かいました。

写真:洞川の町並みと雪(1月28日撮影)

予想どおり、洞川では辺り一面真っ白でした。道路にもしっかり雪が積もっており、気を抜くと転んでしまうほどでした。洞川の方々に「夏は冷房を使うことはほとんどないよ」とお聞きしており、羨ましいなぁと思っていたのですが、冬の洞川を見て、改めて涼しい(寒い?)地域だと実感しました。

そんな中、道路のすぐ脇で雪国ならではのものを見つけました。

写真:上)動物の足跡(赤丸内) 下)足跡のアップ(1月28日撮影)

降り積もった雪の上に動物の足跡が残っていました。ノウサギかな?と思っていましたが、蹄(ひづめ)の跡らしきものが見えたので、ニホンジカのようでした。

上の写真の右端にタイヤの跡が残っているのがお分かりでしょうか。人が出歩かない夜に通ったのでしょう。時間帯が違うとはいえ、こんな道のすぐ脇を歩いていたことに驚いてしまいました。積雪によって、普段はわからないような動物の活動に気付かされました。しかし、人間の生活圏内をニホンジカが闊歩している状態は、あまり良いものではありません。野生動物と人間の生活圏には線引きをし、お互いに過度の影響を与えすぎないようにしなくてはいけないと感じた発見でした。

いつになったら春が来るのか・・・と思うほどの寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、1月28日に天川村の洞川(どろがわ)に行ってきました。まだ吉野山の高所には雪が残っていたので、洞川も積もっているだろうなぁ・・と思いながら向かいました。

写真:洞川の町並みと雪(1月28日撮影)

予想どおり、洞川では辺り一面真っ白でした。道路にもしっかり雪が積もっており、気を抜くと転んでしまうほどでした。洞川の方々に「夏は冷房を使うことはほとんどないよ」とお聞きしており、羨ましいなぁと思っていたのですが、冬の洞川を見て、改めて涼しい(寒い?)地域だと実感しました。

そんな中、道路のすぐ脇で雪国ならではのものを見つけました。

写真:上)動物の足跡(赤丸内) 下)足跡のアップ(1月28日撮影)

降り積もった雪の上に動物の足跡が残っていました。ノウサギかな?と思っていましたが、蹄(ひづめ)の跡らしきものが見えたので、ニホンジカのようでした。

上の写真の右端にタイヤの跡が残っているのがお分かりでしょうか。人が出歩かない夜に通ったのでしょう。時間帯が違うとはいえ、こんな道のすぐ脇を歩いていたことに驚いてしまいました。積雪によって、普段はわからないような動物の活動に気付かされました。しかし、人間の生活圏内をニホンジカが闊歩している状態は、あまり良いものではありません。野生動物と人間の生活圏には線引きをし、お互いに過度の影響を与えすぎないようにしなくてはいけないと感じた発見でした。

2011年02月02日派手な装い 【動物】

吉野熊野国立公園 熊野 畝井良幸

温暖な紀南地域といえどこのところは西部の田辺市付近で例年にない程の降雪があったりと、凍えるような日々が続いていましたが、今日は明後日の立春の暦通り、空気が温かく感じられる陽気に包まれています。

さて、現在とても派手な装いをしたカモが群れで来ています。

オシドリ カモ科(右;雄、左;雌)

写真提供:日本野鳥の会 小瀧氏

雄はカモの中でも最も色彩豊かな羽毛をもっている種の一つです。でもとても警戒心が強くてなかなか近くで観察できません。

雄は派手な色合いだけでなく、他のカモにはみられない特徴的な帆を立てたような羽根をもっています。イチョウの葉の様な形をしているので、銀杏羽根とも呼ばれます。他のカモ類も同様ですが、雌は銀杏羽根もなく比較的地味な色をしていて、装いの性差は人間の世界とは逆転しているようです。また仲の良い夫婦を「おしどり夫婦」となぞらえますが、実際のオシドリは毎年相手を変えている個体もあるといわれています。

この付近ではカモの仲間はカルガモを除いて繁殖しておらず、冬前になると繁殖地より渡来して、越冬します。繁殖地へ旅立つまでもうしばらく見守っていきたいと思います。

さて、現在とても派手な装いをしたカモが群れで来ています。

オシドリ カモ科(右;雄、左;雌)

写真提供:日本野鳥の会 小瀧氏

雄はカモの中でも最も色彩豊かな羽毛をもっている種の一つです。でもとても警戒心が強くてなかなか近くで観察できません。

雄は派手な色合いだけでなく、他のカモにはみられない特徴的な帆を立てたような羽根をもっています。イチョウの葉の様な形をしているので、銀杏羽根とも呼ばれます。他のカモ類も同様ですが、雌は銀杏羽根もなく比較的地味な色をしていて、装いの性差は人間の世界とは逆転しているようです。また仲の良い夫婦を「おしどり夫婦」となぞらえますが、実際のオシドリは毎年相手を変えている個体もあるといわれています。

この付近ではカモの仲間はカルガモを除いて繁殖しておらず、冬前になると繁殖地より渡来して、越冬します。繁殖地へ旅立つまでもうしばらく見守っていきたいと思います。

2011年02月01日トウヒのソックリさん その①【植物】

吉野熊野国立公園 吉野 青谷咲子

最近、私の日記で、大台ヶ原の森を代表する針葉樹である「トウヒ」についてよくお話しをさせてもらっています。

(詳しくは;http://c-kinki.env.go.jp/blog/2011/01/1195.html)

しかし大台ヶ原で「トウヒ」を探そうとすると、実によく似た木があることに気が付きます。今回はそんなソックリさんについてご紹介します!

大台ヶ原の森を歩くと見かける風景・・・まっすぐにのびた針葉樹が2本、見上げると葉の形もよく似ているなあ。トウヒが2本?いや、なんかちょっと違うなあ・・・

(左)色が黒っぽくて、肌が魚のウロコようになっているのが「トウヒ」(マツ科トウヒ属)

(右)茶色くて、肌にニキビがぽつぽつ出ているのは「ウラジロモミ」(マツ科モミ属)です!

この「トウヒのソックリさん」ことウラジロモミは、トウヒと同じく大台ヶ原の森を代表する針葉樹です。一見似ていますが、よ~く見ると違いが見えてきます。

【挑戦!大台ヶ原の森で間違い探し】

葉っぱの付け根にご注目!(画像クリックで拡大)

実の付き方にご注目!(画像クリックで拡大)

皆さん、いかがでしょうか?

植物たちはこうした、ちょっとした違いによって、グループ分けがされているわけですが・・・

ご先祖様が一緒だから、似ている?それとも同じ環境で育つうちに似てきた?ではこの違いはどうして存在したのだろう??想像は膨らむばかりですね!

次回の日記で、この続きをお伝えしようと思います!

-------------------------------------------------------

★大台ヶ原ドライブウェイ冬期行止め ~春までお待ちください~★

平成22年12月1日(水)午後3時 ~ 平成23年4月21日(木)午後3時まで

大台ヶ原山上駐車場へ続く大台ヶ原ドライブウェイ(大台ヶ原公園川上線)は、上記期間中は冬期閉鎖のため通行止めとなります。

-------------------------------------------------------

(詳しくは;http://c-kinki.env.go.jp/blog/2011/01/1195.html)

しかし大台ヶ原で「トウヒ」を探そうとすると、実によく似た木があることに気が付きます。今回はそんなソックリさんについてご紹介します!

大台ヶ原の森を歩くと見かける風景・・・まっすぐにのびた針葉樹が2本、見上げると葉の形もよく似ているなあ。トウヒが2本?いや、なんかちょっと違うなあ・・・

(左)色が黒っぽくて、肌が魚のウロコようになっているのが「トウヒ」(マツ科トウヒ属)

(右)茶色くて、肌にニキビがぽつぽつ出ているのは「ウラジロモミ」(マツ科モミ属)です!

この「トウヒのソックリさん」ことウラジロモミは、トウヒと同じく大台ヶ原の森を代表する針葉樹です。一見似ていますが、よ~く見ると違いが見えてきます。

【挑戦!大台ヶ原の森で間違い探し】

葉っぱの付け根にご注目!(画像クリックで拡大)

実の付き方にご注目!(画像クリックで拡大)

皆さん、いかがでしょうか?

植物たちはこうした、ちょっとした違いによって、グループ分けがされているわけですが・・・

ご先祖様が一緒だから、似ている?それとも同じ環境で育つうちに似てきた?ではこの違いはどうして存在したのだろう??想像は膨らむばかりですね!

次回の日記で、この続きをお伝えしようと思います!

-------------------------------------------------------

★大台ヶ原ドライブウェイ冬期行止め ~春までお待ちください~★

平成22年12月1日(水)午後3時 ~ 平成23年4月21日(木)午後3時まで

大台ヶ原山上駐車場へ続く大台ヶ原ドライブウェイ(大台ヶ原公園川上線)は、上記期間中は冬期閉鎖のため通行止めとなります。

-------------------------------------------------------

今年も天川村の小学校で出前授業を行うため、2月8日にその打ち合せで天川村に行ってきました。以前、洞川(どろがわ※)では、雪国かと思うほどの雪が積もり、路面凍結していましたが・・・

(※)2011年2月3日 「雪国 【その他】」をご参照下さい。

(http://c-kinki.env.go.jp/blog/2011/02/03/index.html)

少し暖かくなり、小学校がある川合(かわい)では雪が解け始めてきているようでした。

写真:やっと雪が解けた天川小学校のグラウンド(2月8日撮影)

出前授業の打合せを行った後、授業で使う情報を収集するため、小学校内を見せていただきました。日光が当たる場所では、やっと雪が解け始め、地面が見えてきています。「これならば」と小学校を一周し、動物が残したサイン(フィールドサイン)などを探しました。

写真:見つけたニホンジカのフィールドサイン 左:糞 右:足跡(赤丸内)(2月8日撮影)

さすがに村でも、被害が出ているだけあり、ニホンジカのフィールドサインはすぐに見つかりました。雪がこれ以上降ってせっかくのフィールドサインをまた見失ってしまわないよう願いつつ、このような自然の情報を使って、今年も野外で授業を行いたいと思っています。