アクティブ・レンジャー日記 [近畿地区]

夏が始まる前に

2024年06月19日 皆さまこんにちは。竹野自然保護官事務所の久畑です。

先日、竹野スノーケルセンターで海の利用者の安全を守るため、毎年2日かけて行なっている安全管理講習会を行ないましたので、その様子をお知らせします。

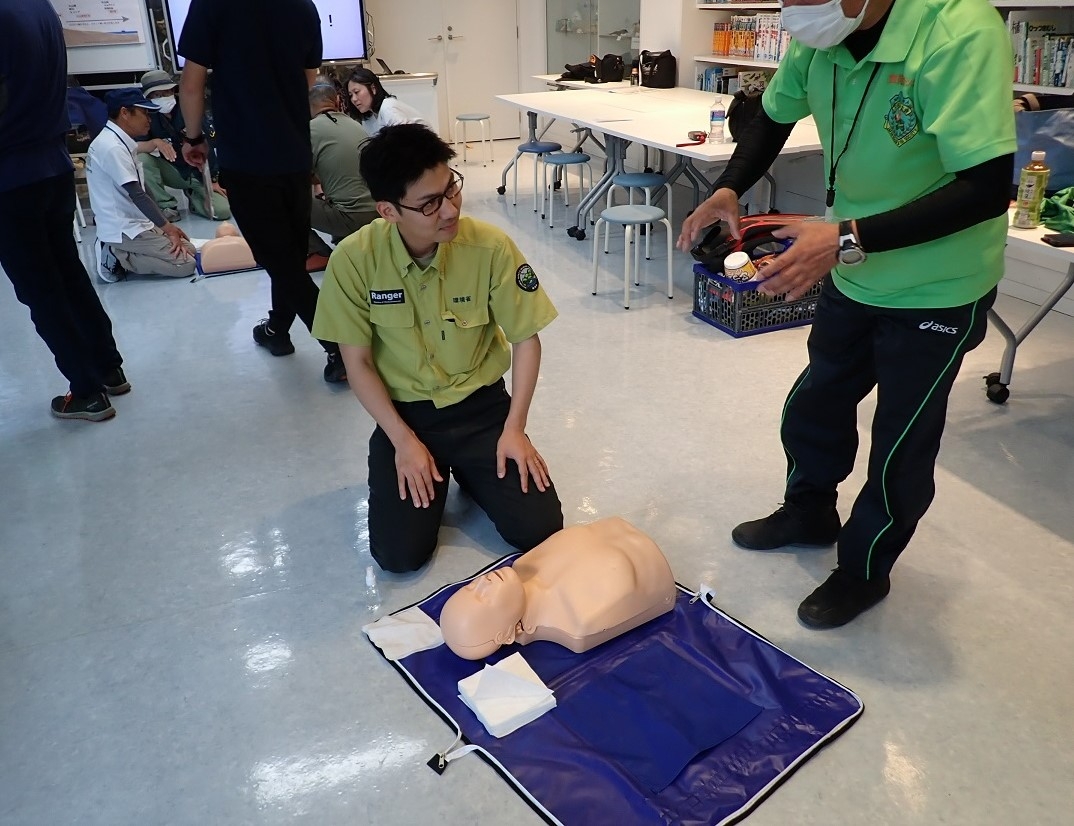

1日目の午前は消防署に依頼し、心肺蘇生法やAEDの扱い方について学ぶ普通救命講習を行ないました。実際人形に心肺蘇生、AEDでの処置を行なうのですが、毎年参加しているとはいえ、やはり記憶から抜けている部分があり毎年行なうことの大切さを感じました。質問タイムではウエットスーツや水着などで濡れている方への処置の仕方、砂浜での心肺蘇生やAEDの利用についての質問が積極的にでていました。

(竹野地区国立公園管理官も参加しました)

午後からはスノーケル実習です。竹野スノーケルセンターのスタッフから、スノーケル機材の解説、正しい利用法を聞き、実際海に入ってコースの見どころ、生き物解説や注意点などを聞きました。海中では生き物がたくさん見られたようですが、天気の良い割に水温が低かったようで、寒がる方もあり、少し早めに上がっていただきました。

(マダイが近くまで来たそうで皆さん大興奮でした)

2日目は神戸ライフセービングクラブさんを講師にお招きして、午前中は怪我の手当、熱中症への対策と処置などを座学で学びました。また、海の事故への対処、処置法などを聞き、いざ実習です。想定は岩場でつまづき、爪が剥がれかけた人の手当。血糊も準備いただき見ているだけで痛々しいリアルな怪我ができあがりました。真水の流水で傷口を洗い、爪は無理に剥がさずに手当をしていきます。実際はいろいろな怪我が起こる可能性があるため、腕の骨折が疑われる人、頭を打った人などいろいろな怪我のパターンを設定してライフセービングクラブさんから手当の方法を教えていただきました。

(爪が剥がれた方への手当を行なう) (全員が一度は怪我の手当の練習をしました)

午後からはレスキュー訓練です。スノーケルのプログラム中、気分が悪くなった人と行方不明者が同時発生するという想定で、竹野スノーケルセンターで定められている安全管理計画書に則って救助のシミュレーションを行いました。

(今年も行方不明者役の人形)

全体でA・Bの2チームに分かれ、さらに各チームの中で海での捜索と救助、プログラム参加者のフォローを行う海上班、引き上げられた人への処置と救急連絡などを行なう陸上班に分かれました。Aチームが訓練を行なっている間は、Bチームは客観的にAチームはどう動くべきかを考えます。

ピーッ!!ホイッスルが鳴り響きました。海上を見るとインストラクターが手を大きく振っており、何らかの事故が起こったようです。プログラムの参加者が陸に上がってきました。「誰か!AED!」気分が悪くなった方が心肺停止した想定です。同時に海上では行方不明者が発生し捜索が始まっています。陸上班からカヌーが行方不明者の捜索に向かい、しばらくすると海底から引き上げられた人形がカヌーに乗せられました。カヌーから「AEDと救急車!!」と聞こえます。その頃、陸上班はAEDを手に「波酔いの方に行ったら行方不明者がほったらかしになるし、AEDが1台しかないし、どうしたら・・・」と動けなくなっていました。

(近くで溺れている人の救助方法を学ぶ) (溺れて心肺停止した人を救急車に渡すまでの訓練)

ほとんどの方が普通救命と午前の座学を受講していたはずですが、いざとなると素肌にAEDを貼るためにウエットスーツを切るという作業を忘れたり、濡れた体を拭かずにAEDのパッドを貼ろうとしたり、AEDの操作を数人で行なったため電源を切ってしまったりという状態でした。総評をしてBチームに替わり、同じ想定で行ないました。

どちらの場合も陸上班の人数が少なく、同時発生の事故に対応できませんでした。普段から陸上にいる人数は少ないため、声を出して周りの人にも救助を求めること、海上班は状況によりホイッスルの吹き方、手の振り方を決めておく事など課題が見えた訓練となりました。

海水浴シーズン目前の救助訓練、訓練が生かされる場面はあってほしくないですが、いざという時はこの訓練を思い出し、冷静に動けるのではないでしょうか。

それではまた次回。