アクティブ・レンジャー日記 [近畿地区]

山陰海岸ジオパークの第1回モニタリングに同行しました

2025年09月11日

浦富

みなさん、こんにちは。浦富自然保護官事務所の堀田です。

山陰海岸国立公園と山陰海岸ジオパークは、相互に連携してより多くの方々にその魅力に触れていただこうと取り組んでおり、取り組みの一環としてジオパークの見どころの点検(モニタリング)が定期的に行われています。

今回は、山陰海岸国立公園エリアを飛び出してなかなか行けない山陰海岸ジオパークの東部エリアである京都府京丹後市の間人海岸(たいざかいがん)から経ヶ岬(きょうがみさき)まで出かけてモニタリングしたので紹介します。

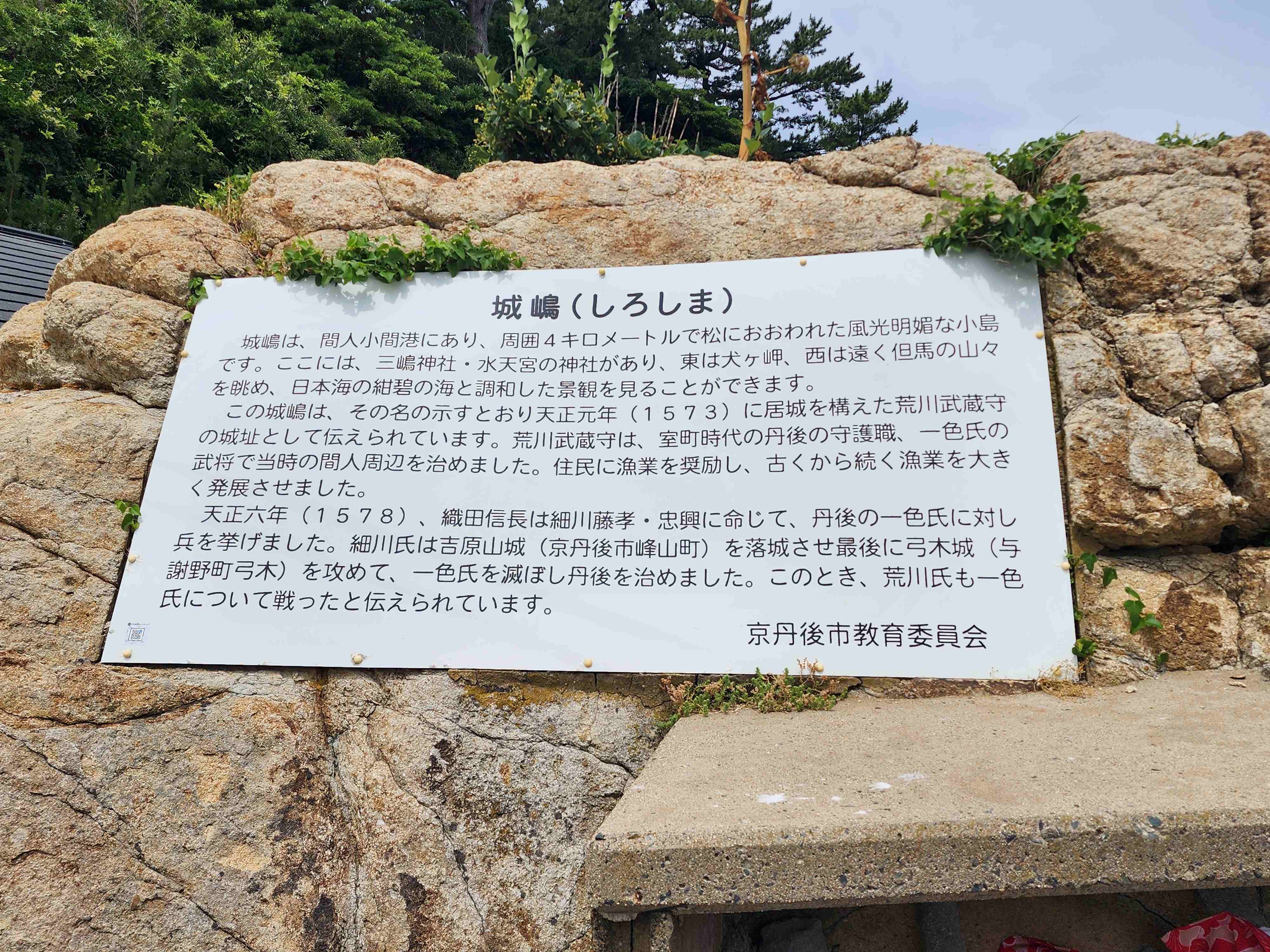

間人海岸の城島(しろしま)に集合し、モニタリングを開始しました。

周囲4km、高さ31mの小島です。かつて城が構えられていたため「しろしま」と呼ばれています。島の北部には波食棚やポットホール(甌穴)のほか「ドーム構造」という地層が盛り上がったような構造が見られました。

山陰海岸国立公園と山陰海岸ジオパークは、相互に連携してより多くの方々にその魅力に触れていただこうと取り組んでおり、取り組みの一環としてジオパークの見どころの点検(モニタリング)が定期的に行われています。

今回は、山陰海岸国立公園エリアを飛び出してなかなか行けない山陰海岸ジオパークの東部エリアである京都府京丹後市の間人海岸(たいざかいがん)から経ヶ岬(きょうがみさき)まで出かけてモニタリングしたので紹介します。

間人海岸の城島(しろしま)に集合し、モニタリングを開始しました。

周囲4km、高さ31mの小島です。かつて城が構えられていたため「しろしま」と呼ばれています。島の北部には波食棚やポットホール(甌穴)のほか「ドーム構造」という地層が盛り上がったような構造が見られました。

続いて、大成古墳群(おおなるこふんぐん)に向かいました。ここは、6世紀から7世紀初めにかけての18基の横穴式石室墳があります。高台の西側には立岩が、少し離れて東側には、屏風岩が見えます。北端にある展望所は、日本海を一望できる絶景ポイントで、眼下には、迫力ある柱状節理の島も見えます。

ここからさらに東へ進み丹後松島のオーロラ岩をモニタリングしました。マグマが冷えて固まるときにできる割れ目(節理)模様が美しいオーロラに見えることから名付けられたようですが、これは、冷え固まる前にマグマが複雑に動いてできたと考えられています。

最後のモニタリングは、山陰海岸ジオパークの東端の経ヶ岬です。ここでは駐車場の案内看板等を点検し見どころである経ヶ岬灯台まで登りました。途中まではツズラ折れの急坂で疲れもあり大変でしたが、途中からなだらかな道になり一安心しました。

経ヶ岬灯台は、1898年(明治31)に建てられ、現在は、経済産業省の近代化産業遺産に指定されています。この灯台及び付属施設は、140メートル下の海岸で切り出した角閃石安山岩が使われているとのことで当時関わられた方々の苦労は大変なものだっただろうと思いました。さらに、この灯台は近畿地方唯一の第一等フレネル式レンズを使用し、レンズの回転をスムーズにするための水銀槽式回転機械を輸入使用した第一号の灯台であることにも感動を覚えました。

是非皆さまも、ぜひ経ヶ岬灯台をはじめ山陰海岸ジオパークの見どころを訪ねてみてください。

【参考】パンフレット - 山陰海岸ジオパーク|San’in Kaigan UNESCO Global Geopark

是非皆さまも、ぜひ経ヶ岬灯台をはじめ山陰海岸ジオパークの見どころを訪ねてみてください。

【参考】パンフレット - 山陰海岸ジオパーク|San’in Kaigan UNESCO Global Geopark