アクティブ・レンジャー日記 [近畿地区]

春の七草を探して

2025年01月21日

田辺

みなさま、こんにちは。吉野熊野国立公園 田辺管理官事務所の戸口です。

和歌山では日の出の時間はまだ7時以降ですが、終業時間後に夕日を見ることができるようになったことで、日が長くなっていることを体感しています。

とは言え、まだまだ冷え込む日が続きます。体を温めるためにも、お正月によく神社仏閣などで振る舞われたりして飲む機会の多い甘酒ですが、家で飲む甘酒で私のおすすめはりんごジュースと牛乳で割ったりんごミルク甘酒です。よかったら一度、お試しください♪

さて、田辺市には、吉野熊野国立公園に指定されているエリアの少し内陸部に「ひき岩群」があり、その自然を学ぶことができる和歌山県の施設「ふるさと自然公園センター」があります。

今回はこのセンターで実施された、田辺市主催の新春イベント「七草粥を作ろう」についてご報告したいと思います。このイベントは吉野熊野国立公園パートナーシップイベントとして開催されるイベントで、今回は40名の参加者が集まりました。

『牧野富太郎植物記1(野の花1)』(あかね書房 1980)によると、正月七日に七草を食べることは平安時代初期に始まったそうで、神聖な儀式の1つであったようです。冬枯れの野にいきいきしたみどりの芽を出した7種の野の草を集め、七草粥を作ってお正月を祝う、心温まる優雅な風習です。

はじめに、ふるさと自然公園センターの植物の専門家、後藤岳志先生から、七草とはどのような7種の植物なのか、写真と事前に採取された実物で説明をしていただきました。

和歌山では日の出の時間はまだ7時以降ですが、終業時間後に夕日を見ることができるようになったことで、日が長くなっていることを体感しています。

とは言え、まだまだ冷え込む日が続きます。体を温めるためにも、お正月によく神社仏閣などで振る舞われたりして飲む機会の多い甘酒ですが、家で飲む甘酒で私のおすすめはりんごジュースと牛乳で割ったりんごミルク甘酒です。よかったら一度、お試しください♪

さて、田辺市には、吉野熊野国立公園に指定されているエリアの少し内陸部に「ひき岩群」があり、その自然を学ぶことができる和歌山県の施設「ふるさと自然公園センター」があります。

今回はこのセンターで実施された、田辺市主催の新春イベント「七草粥を作ろう」についてご報告したいと思います。このイベントは吉野熊野国立公園パートナーシップイベントとして開催されるイベントで、今回は40名の参加者が集まりました。

『牧野富太郎植物記1(野の花1)』(あかね書房 1980)によると、正月七日に七草を食べることは平安時代初期に始まったそうで、神聖な儀式の1つであったようです。冬枯れの野にいきいきしたみどりの芽を出した7種の野の草を集め、七草粥を作ってお正月を祝う、心温まる優雅な風習です。

はじめに、ふるさと自然公園センターの植物の専門家、後藤岳志先生から、七草とはどのような7種の植物なのか、写真と事前に採取された実物で説明をしていただきました。

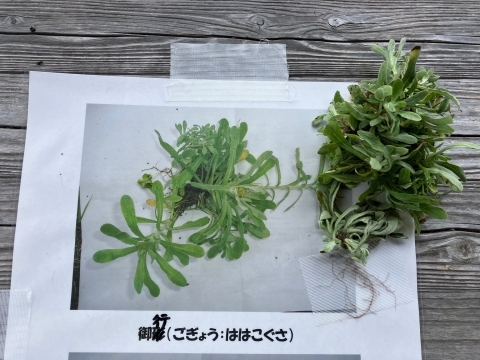

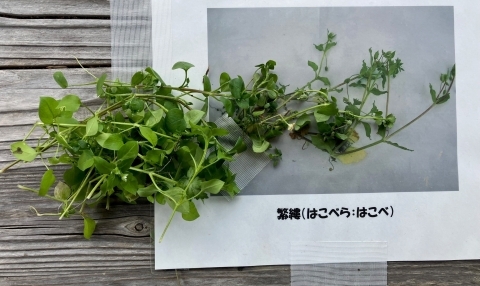

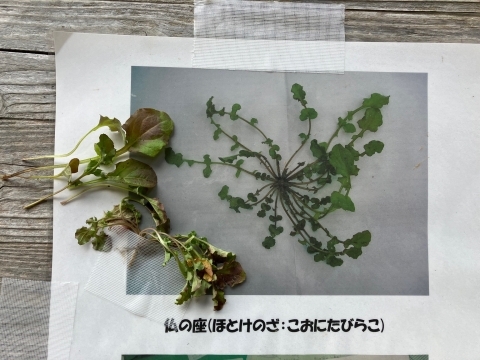

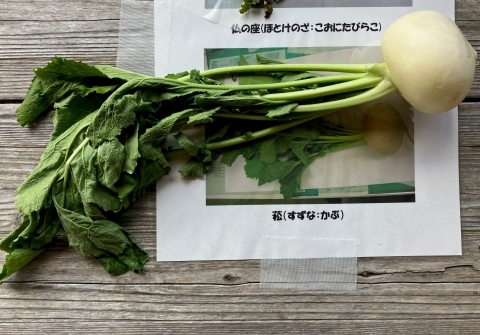

春の七草の歌、「せり、なずな、御行(ごぎょう)、はこべら、仏の座(ほとけのざ)、すずな、すずしろ、これぞ七草」に沿って説明していただきました。

|

|

| セリ | ナズナ |

|

|

|

| ハハコグサ (ごぎょう) |

ハコベ (はこべら) |

コオニタビラコ (ほとけのざ) |

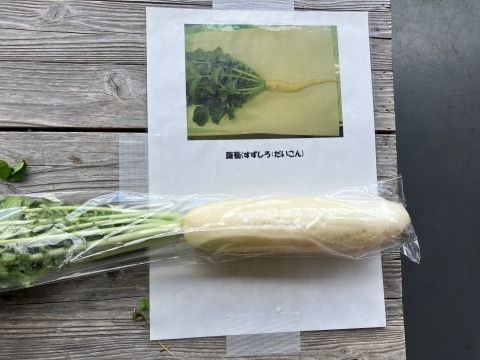

最後の2つのすずな、すずしろとは、カブとダイコンのことを指すそうなので、畑で採れるものになります。

|

|

| カブ(すずな) | ダイコン(すずしろ) |

次に、野外に出て、みんなで七草を探しました。畑で取れるカブとダイコンの2種以外の5種とも、公園内であるはず!ということでした。

最初に見つけたのは、ハコベのことであるはこべらでした。見るからに柔らかく、鳥も好きそうな植物です。

次に、セリ。東北では根まで美味しくいただくところがあるとの説明で、できる限り根まで採取しました。

その次に見つけたのは、ハハコグサのことであるごぎょう。地面に張り付くように横に葉を広げていて、土と共に摘むような状況でした。近くにはハハコグサに似ているけれど、葉が波打っているような別の植物もあり、違いの説明を聞きながら、探しました。

ここまでの3種は、山や道に土があるようなところで見つかりました。

最初に見つけたのは、ハコベのことであるはこべらでした。見るからに柔らかく、鳥も好きそうな植物です。

次に、セリ。東北では根まで美味しくいただくところがあるとの説明で、できる限り根まで採取しました。

その次に見つけたのは、ハハコグサのことであるごぎょう。地面に張り付くように横に葉を広げていて、土と共に摘むような状況でした。近くにはハハコグサに似ているけれど、葉が波打っているような別の植物もあり、違いの説明を聞きながら、探しました。

ここまでの3種は、山や道に土があるようなところで見つかりました。

|

|

|

| ハコベ | セリ | ハハコグサ (ごぎょう) |

仏の座は、現在のコオニタビラコのことを指すそうです。田んぼの畦や、稲が刈られたあとの田んぼの中でも畦近くで見つかりました。少し赤茶色が入っている葉が特徴的でした。

最後にナズナ。ナズナは、今回、見つけるのに苦戦しました。参加者40名で探して、見つかったのは2株だけでした。ナズナは通称でペンペン草と呼ばれるもので、数が少ないわけではないのですが、今回の観察場所において、この日は少なかったようです。ナズナだけは全員が摘むことはできませんでしたが、でも、これで野外での目的の5種すべてが見つかりました。

最後にナズナ。ナズナは、今回、見つけるのに苦戦しました。参加者40名で探して、見つかったのは2株だけでした。ナズナは通称でペンペン草と呼ばれるもので、数が少ないわけではないのですが、今回の観察場所において、この日は少なかったようです。ナズナだけは全員が摘むことはできませんでしたが、でも、これで野外での目的の5種すべてが見つかりました。

|

|

| タビラコ (旧名「仏の座」の通り、 仏様が座りそうな形の葉) |

ナズナ |

その後、センターへ戻り、スタッフさんによって準備していただいた七草粥をみんなでいただきました。

寒い中、戻ったあとにいただく温かい七草粥は至福でした。お漬物と共にいただき、お正月にたくさん働いてくれた内蔵にやさしいものでした。

摘んだ七草は各自持ち帰り、自宅で七草(ナズナ以外の六草+ヨモギ)を楽しませてもらいました。

野外で摘んだ七草は市販のものとは異なり、土を洗い流すのに時間がかかりましたが、植物を細部まで観察することができて楽しかったです。私はそれぞれの味を感じたかったので、水炊きでいただくことにしました。その味は次のようなものでした。

摘んだ七草は各自持ち帰り、自宅で七草(ナズナ以外の六草+ヨモギ)を楽しませてもらいました。

野外で摘んだ七草は市販のものとは異なり、土を洗い流すのに時間がかかりましたが、植物を細部まで観察することができて楽しかったです。私はそれぞれの味を感じたかったので、水炊きでいただくことにしました。その味は次のようなものでした。

セリ…茎や葉より、根の方が芳醇でした。全体で香りが良く、美味しかったです。(セリは個人的に香りが好みで、仙台に行った際には、セリ鍋としていただいたこともある懐かしい味でした。)

ナズナ…今回は見つけられた数が少なかったので、鍋の具材としては無し。

ハハコグサ(ごぎょう)…洗うことに一番苦戦しました。葉に毛が生えていて、そのためか、比較的繊維質が強かったです。

ハコベ(はこべら)…柔らかく、クセのない味でした。量もたくさん採れ、食べ応えがありました。

コオニタビラコ(ほとけのざ)…見た目の色や葉の薄さなどからしてレタスに似ていました。味は、少し苦みが強めのレタスのようで、美味しかったです。

今回、実際に野外で七草を摘み、また七草粥やお鍋をたべられたことは良い経験になりました。

印象的だったのは、はじめの説明の際に、後藤先生が「野草はそもそもたべられないようにしている」と言われていたことです。植物は他の生きものに食べられないようにするため、えぐみや苦みをももっていて、植物が自衛のためにもつそれらの成分の中には、人間には毒になるものもあるようです。また、野草は見た目が似たものがあります。誤って毒性の強いものを食べないように、野外で採取される際、野草に詳しくない場合は過信せず、採取した野草を専門家にご確認いただくことをおすすめします。

近年では七草セットがスーパーなどでも販売があり、フリーズドライなども目にしたことがあります。七草のセットになっているものには、オリジナルの七草になっているものもあるようです。

平安時代から続く七草摘みは、もしかしたら昨年の大河ドラマにもなった紫式部も楽しんでいたかもしれません。

お正月7日は過ぎましたが、今月中は特に、各地で七草のイベントが開催されるところがあるかと思います。みなさんも機会があれば、イベントなどに参加して、ほんものの七草を味わい、平安時代にも思いを馳せながら優雅な気持ちで心と体を温めてもらえたらと思います。

ナズナ…今回は見つけられた数が少なかったので、鍋の具材としては無し。

ハハコグサ(ごぎょう)…洗うことに一番苦戦しました。葉に毛が生えていて、そのためか、比較的繊維質が強かったです。

ハコベ(はこべら)…柔らかく、クセのない味でした。量もたくさん採れ、食べ応えがありました。

コオニタビラコ(ほとけのざ)…見た目の色や葉の薄さなどからしてレタスに似ていました。味は、少し苦みが強めのレタスのようで、美味しかったです。

今回、実際に野外で七草を摘み、また七草粥やお鍋をたべられたことは良い経験になりました。

印象的だったのは、はじめの説明の際に、後藤先生が「野草はそもそもたべられないようにしている」と言われていたことです。植物は他の生きものに食べられないようにするため、えぐみや苦みをももっていて、植物が自衛のためにもつそれらの成分の中には、人間には毒になるものもあるようです。また、野草は見た目が似たものがあります。誤って毒性の強いものを食べないように、野外で採取される際、野草に詳しくない場合は過信せず、採取した野草を専門家にご確認いただくことをおすすめします。

近年では七草セットがスーパーなどでも販売があり、フリーズドライなども目にしたことがあります。七草のセットになっているものには、オリジナルの七草になっているものもあるようです。

平安時代から続く七草摘みは、もしかしたら昨年の大河ドラマにもなった紫式部も楽しんでいたかもしれません。

お正月7日は過ぎましたが、今月中は特に、各地で七草のイベントが開催されるところがあるかと思います。みなさんも機会があれば、イベントなどに参加して、ほんものの七草を味わい、平安時代にも思いを馳せながら優雅な気持ちで心と体を温めてもらえたらと思います。

|

|

|

| フユイチゴ | フキノトウ(蕾) | ヨシノアザミ |

|

|

| 観察の合間に蔓でぶらんこ♪ | ひき岩群の一つ、トンピンタンと称される岩 |